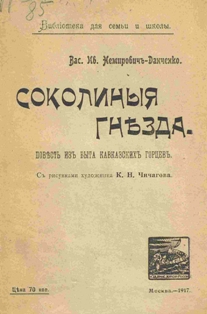

Вас. Ив. Немирович-Данченко

Соколиные гнезда

Повесть из быта кавказских горцев

9-е издание редакции журнала "Юная Россия"

Москва – 1917

112 с.

Скачать книгу "Соколиные гнезда" в формате PDF (53,1 Мб)

HTML-версия:

Вас. Ив. Немирович-Данченко

Соколиные гнезда

Повесть из быта кавказских горцев

Старый грузин Нико медленно тащился домой...

Он не то, чтобы устал, слава Богу, — силен был и не такие концы делал! Но сегодня ему удалось подстрелить большого джейрана, который поневоле согнул ему спину.

Охотник перекинул добычу назад и держал ее за тонкие ноги, так что, издали казалось, будто джейран сидит у него на плечах, скрестив ноги на груди

у Нико. Только голова горной серны бессильно болталась: последнее дыхание жизни давно оставило несчастное животное.

Едва ли, впрочем, и человек был счастливее.

Нико, от нечего делать, на ходу прикидывал, сколько уже времени, как он переселился сюда из родной Имеретии. И там было не сладко. Слишком дорого обходилась земля, — своей у него не оказывалось; надо было нанимать; работы не попадалось тоже... Голодал, голодал, да со всей семьей и решился перебраться поближе к Пицунде, где правительство раздавало оставшиеся свободными участки, с которых в Турцию ушли абхазцы, не мирившиеся с новыми порядками, заведенными русскою властью.

Должно быть, впрочем, ему уж на роду было написано — ничего нигде не добиться. Несколько лет прошло, а ему все не легче. Дети растут. Мальчики, как и птицы, научившиеся летать сами, оставляют гнезда, а голодных ртов оттого не меньше! Один у него в Поти служит: едва сам кормится; другой — в Новороссийске: ничего не шлет домой, тоже, верно, горько приходится на чужой стороне; теперь третий, Михако, подрос и тоже задумываться стал... Пора и ему уже попробовать, насколько сильны молодые крылья. Этот смелее братьев, — в Тифлис просится. Легкое дело! В воображении Нико Тифлис разрастался до фантастических размеров и казался страшным, громадным, даже чудовищным; затеряется мальчик там, поди, — ищи его потом!

В Тифлисе живет брат Нико. Давным-давно туда уехал. Сначала мушою-носильщиком был, потом ему повезло, — свою лавку открыл.

Может быть, он поможет? Хотя на родных надежда плоха, все-таки на первых порах не так тяжело будет Михако бороться за каждый кусок хлеба...

Кругом была глушь и дичь.

Несколько часов Нико шел безлюдьем, отдыхал и снова пускался в дорогу. Далеко пришлось ему уйти сегодня на охоту. Хорошо еще, что не с пустыми руками домой придет.

Вот показались изгороди, опушенные розовыми лепестками нарциссов, ярких анемонов... Около росли какие-то дикие пахучие цветы; они издали слали ему благоухание, будто молчаливый привет. Какой-то сад чуть виднелся вдали со стриженными деревьями, похожими на шапки. Деревья эти были увешаны гирляндами винограда. На одну минуту мелькнули в траве скабиозы.

Нико было не до них. Он без церемонии мял их прелестные голубые цветы. Вот, наконец, и его сакля. Весь лужок перед нею устлан ими. Какой-то мальчонок с глазами больше его самого, с вьющимися локонами черных, как сажа, волос, безжалостно топчет цветы и борется с маленьким белым козлом. По-видимому, это доставляет величайшее удовольствие его сестренке, еще меньшей, с глазами еще крупнее, и кудрями, вьющимися еще прихотливее. Она хлопает крошечными ладошками, выкрикивает что-то, видимо, ободряя несколько струсившего козленка, и в восторге, неведомо к кому обращаясь, воспевает, вероятно, похвальный спич братишке пухлыми, точно пчелой ужаленными губками. Нико остановился вдали, невидимый ими. У него сладко, сладко забилось сердце, и он радовался тому, что ветви старого дерева защищают его от детей. Он долго любовался ими, вволю посмеялся над солидною важностью козленка, который точно дело делал, подставляя упрямый лоб маленькому шалуну и уморительно притоптывая о землю копытцами.

Плетневая сакля была здесь же, но жалкая-жалкая. Лучшей до сих пор не удалось еще поставить. Оказывалось, что и тут ему было дорого. Славны бубны за горами... Когда он сюда переселился, ему завидовали. — «Большой дом себе выстроишь, сладко есть будешь», — уверяли его. Вот и выстроил большой дом, — нечего сказать! Еще, слава Богу, что хоть есть защита от непогоды. Все лучше, чем под открытым небом...

Бедность сквозила отовсюду.

Зверолов зырянин в северной тундре устраивается богаче. Домашний обиход его житья — шире, обильнее. Хоть, разумеется, для того же зырянина, запирающегося на всю зиму, долгую и скучную, в свою избу, невозможны ни благоуханная чистота воздуха, которым дышат в этом горном жилье, ни то изящество обращения с гостями, которое свойственно всем южным народам. Неуклюж и грязен только раб или сын раба, не успевший стряхнуть с себя жалкого наследия мрачной старины. Человек свободный не бывает неповоротлив или груб. Любой крестьянин в Грузии и Абхазии, в горах Дагестана красив и ловок. Всюду и при всякой обстановке он сумеет отстоять свое достоинство, не растеряется, не ударит в грязь лицом. И в этой бедной семье переселенцев в Абхазском поморье можно было бы встретить столь же радушный и величавый прием, как и в других местах горного Кавказа.

Обитатели шалаша, Нико и его истощенная упорным трудом и преждевременно постаревшая жена, нисколько не стыдились бедности, и владетельный принц едва ли принял бы вас с таким же достоинством и радушием, как они. Разве только, заметив удивление посетителя, Нико с благородной гордостью сам бы объявил вам:

— Мы живем скудно, убого, да не стоить строиться: теперь здесь и так уютно.

Плетеные стены, свободно пропускающие благоуханный горный воздух, разумеется, гораздо лучше каменной темничной кладки. В Абхазии, впрочем, если что и прочно, — так это жилище мертвых. Они тщательно огорожены, лучше отстроены; их окружают старательно поддерживаемыми цветами. Могилы здесь не предмет суеверного страха, а, напротив, — род храма, святыни, к которой все относятся с религиозным благоговением.

Шалаш, куда вошел вскоре Нико, встреченный шумной радостью детей, был только началом абхазского поселка. За полверсты стояла другая лачуга, от нее, саженях в трехстах — третья. Четвертая в сторону забилась, пятая на вершину холма забралась и закуталась там от постороннего взгляда зелёною чащею дубов. Всего хижин двадцать разбросалось верст на десять. Здесь выбирают жилье по душе, мало думая о необходимости скучиваться.

В середине поселка — оглоданные временем развалины большой круглой башни. Основание ее было когда-то больше верхушки. Узкие бойницы начинаются сажен за пять от земли. Здесь вся эта абхазская деревушка во времена оны спасалась, когда ей грозило нашествие джигитов с севера или сванетов с востока. Разбойникам оставалось только сжечь хижины, истребить сады, угнать скот, который еще не успели спрятать хозяева, и поджигитовать, помолодечествовать перед башнею... в почтительном расстоянии от ее бойниц, откуда сыпались на грабителей мелкие пульки, или, еще ранее, — стрелы защитников. Про башню поселка, где жил Нико, рассказывали даже легенду из этого смутного времени.

Давно дело было.

Напали как-то джигиты, сожгли все, истребили сады.

Народ думал: уйдут враги; нет, стоят около башни, измором донять хотят. Кровь, видите ли, на этом селе была: обитатели его, в свою очередь, лет десять назад напали на джигитов и перебили их не мало.

Надоело абхазцам на башне отсиживаться.

Собрались молодцы, кто посмелее, и темною ночью ударили на врагов. Много было убито, но и отважная дружина легла до последнего человека. Остались на башне старики, женщины и дети.

Что было делать?

Еще неделю сидели, — весь хлеб прикончили, всю воду выпили, а дождя — нет как нет. Голод начался. Еще два дня прошло, — до отчаяния осада довела население башни. На третий день, зная, что от врага пощады не будет, матери решили с самой верхушки башни побросать детей, а потом и самим — вниз головою, хотя бы на подставленные копья и шашки. Только что вышли для этого наверх, грянул гром, и видимо-невидимо стало ангелов вокруг башни. Бросят ребенка, а ангелы его подхватывают и невредимо через стан врагов переносят за лес, в темное ущелье, о котором и не знали враги джигиты. Обрадовались взрослые, — всех детей побросали — и сами вслед за ними. Ангелы и их подхватывали на распущенные крылья. В ущелье они нашли детей. Те окружили толпой женщину чудной красоты, которая кормила их хлебом, молоком, плодами и вином поила. Только что показались взрослые, женщина эта исчезла, окруженная ангелами.

Это сама Мариам-Богородица была, и благодарные абхазцы, тогда еще не бывшие магометанами, возвели ей храм, величаво и одиноко стоящие теперь в развалинах среди отовсюду заполнившей его чащи. В этом храме по вечерам, пугая прохожих, рыдает филин, воет тоскливо чекалка, и только раз в году, в ночь на Рождество Христово, чудное сияние наполняет его, под сводами раздается громкое пение невидимых духов, и пламя тысячи кадил колеблется в воздухе. Только и видны раздувающиеся кадила и огни несметных свечей. Кто кадит, кто держит свечи, — различить нельзя, что-то смутное, точно белый туман волнуется в этом чудном сиянии. Это сама Мариам правит службу в своем забытом и заброшенном храме.

Спросишь у рассказчика:

— Ты сам видел?

— Разве у меня три головы?

— Откуда же ты знаешь?

— Старики говорили. Брат раз ехал за две горы от этой церкви и там слышал пение.

—- Что же он не подошел ближе.

— Разве можно?.. У нас ведь немало чудес. Вот в башне часто дитя плачет по ночам, поди-ка, послушай!

— Какое дитя?

— Дело такое было... страшное. Мать одна, — надоело ей работать и голодать, — бросила ребенка и ушла в турецкую сторону. Дитя осталось в башне и умерло без корму. С тех пор оно по ночам плачет и есть просит. А мать осуждена на другую муку. Она в полночь выходит из своей далекой могилы с хлебом в руках. Она хочет дать его ребенку, ходит кругом башни, да дитя остается ей невидимо. Ну, и стонет она, и бьется о стены, так что утром на них кровь видна бывает.

Вообще, это край легенд.

Нет здесь старого дерева, одиноко стоящего камня, развалины, давным-давно брошенной сакли, чтобы народ с ними не связал какого-нибудь предания. В таких сказаниях старины народ выражает и хранит свое чувство правды. Невидимые силы, так близко стоящие к человеку среди полудикой природы, карают дикую жестокость, несправедливость. В этом отношении нет народа, более чуткого, как племена западного Кавказа. Стихи и былины носят ту же печать. В одном припеве это выражается особенно ярко.

«Зло уходит, добро остается... Но злых ждет кара, и ничья молитва не спасет их от мести. Добро дает ростки, подобно дубу, и они раскидываются потом могучими деревьями, служа человеку и прославляя Бога. Они дают всем тень и прохладу в знойное лето, кров и защиту в дождливую зиму.

II

Мальчик, увидев джейрана за плечами у отца, так и прилип к нему.

— Сегодня будет мясо, будет мясо... — радостно орал он большеглазой девочке, следовавшей за ним.

— Ну, хорошо, хорошо, — успокоил его отец. — Где мать?

— Пошла, в поле работать...

— А брат?

— Не знаю...

— Поди его крикни.

Тот с сожалением оторвался от джейрана, сброшенного отцом на земляной пол лачуги.

— Да скажи, чтобы сейчас шел... Мне его нужно...

Мальчик выбежал за дверь. Михако нигде видно не было. Мальчик, как белка, взобрался на плоскую крышу дома, но и оттуда ничего не различил в чаще сплошь обступивших убогое жилье деревьев.

— Михако! — заорал он перед собой.

Где-то далеко-далеко эхо повторило его крик.

Он с минуту прислушивался, не ответит ли ему брат.

— Михако!!.

То же безмолвие.

Мальчик соображал, что ему делать, как в это время белый козленок, видимо, принявший его оранье на свой счет, легко вскочил на плоскую крышу лачуги и, подобравшись к ребенку, шаловливо наклонил свой твердый и покатый лоб и ударил того в спину. Козленку нельзя было поставить в вину такую неделикатность по отношение к товарищу его игр, потому что по пути к отцу с убитым джейраном мальчик поймал животное, и как оно ни упиралось ногами, успел в несколько мгновений запутать их в сетку, валявшуюся около дома и употреблявшуюся для ловли птиц. Козленку стоило величайших усилий выбраться из нее, — и теперь его нападение имело характер вполне заслуженного возмездия. Тем не менее, как оно ни оказывалось законно, мальчику было от этого не легче. Получив неожиданный толчок, он взметнулся ногами вверх и очутился на земле, прямо перед входом в свою хижину.

— Ты что, с неба падаешь, что ли? — засмеялся отец.

Но мальчик мгновенно вооружился маленькими камешками и открыл снизу канонаду по козленку.

Надо отдать ребенку справедливость: он ловко наметался, швыряя камни, и в этом искусстве его товарищи не могли с ним сравниться. Козленок первое время храбро выдерживал нападение, не уступая занятого им на крыше поста, но когда ловко пущенный камень попал ему в нос, он взбесился, соскочил с кровли на двор и с таким боевым одушевлением, — рога вперед и хвост на отлет — кинулся на своего врага, что тому оставалось только одно, — постыдно бежать. Мальчик кинулся на дерево, козленок, не рассчитавший этого, ударился о его кору рогами и отскочил назад. Заметив, что ребенок убегает от него, он бросился вслед и, когда тот перескочил через плетень, запутался в его ветвях и жалобно, жалобно заблеял.

Мальчику было не до него.

Вслед ему послышалось отцовское: — «Найди Михако!»

Ребенок живо исчез между громадными стволами старых деревьев. Он еще казался меньше и слабее среди этих великанов.

Лес тут был действительно великолепен.

Горные выси далеко отступили назад, давая ему простор и место.

Тихие потоки вились тут между корнями и, не добравшись до берега, просачивались в землю, щедро поя ее живительными соками.

Для растений это было хорошо, для человека — скверно.

Первые подымались пышно, осыпались яркими цветами, переплетались вверху в непроницаемые своды; зато людям приходилось жутко: лихорадка царила здесь невозбранно, и надо было здесь родиться и вырасти, чтобы не поддаться этому бичу западного Кавказа. Громадные дубы и величавые буки устилали все понизи. Кое-где более темная полоса орешника охватывала и отовсюду глушила крупные каштановые деревья, на которых в эту пору красиво торчали розовые и белые кисти цветов.

На горе вдали виднелись синею массою силуэты кедров. Иногда одинокая сосна, набежав на верхушку, красовалась на юру, на чистом фоне неба, словно кокетничая каждым своим изгибом, каждою веткой, Там, где было ущелье, леса ютились еще гуще и непроходимее. В них таились кабаны, за которыми Михако не смел охотиться. Во-первых, — далеко, а во вторых, по местному поверью, где кабаны, — там и шайтаны; пойдешь на одного, — наткнешься на другого. Против зверя ружье поможет, ну, а с нечистым не справишься. Из этих далеких, впрочем, ущелий с громким ревом вырывались горные речки, точно взбивая мыло вокруг каждого утеса, преграждавшего им путь. Иногда утеса не было видно. Над ним только шипела, клубилась и сверкала радужными отблесками масса пены.

Тропинка, по которой бежал ребенок, извивалась то вправо, то влево. Часто она падала вниз, и тут мальчик, скатываясь по откосу, хватался за кусты, за ветки, нежданно попадал пятками в выступы камня и на минуту таким образом останавливался на своем пути. В одном месте он неожиданно наткнулся на золотистую с черными бархатными пятнами змею, и не успела она зашипеть на него и какими-то извилистыми, быстрыми зигзагами исчезнуть вдали, как ребенка, все спускавшегося вниз, окружил уже душный аромат какого-то кустарника.

Что может сравниться с чащею этих лесов, с их благодатною прохладою, когда, утомясь от страшного жара, охватывающего путника на припеке, разом погружаешься в полное тьмы и холода царство дубов и буков, все промежутки между которыми затканы лавровишнями и рододендронами. А эти, в свою очередь, перевиты такой головокружительной путаницею дикой лозы и плюща, с которою не может поспорить самая прихотливая арабеска. Изредка солнце, изумрудными лучами проникая сквозь эту густоту листвы и цветов, изумрудными же движущимися пятнами ложится на тихие поляны.

— Михако, Михако!.. — орал ребенок, изредка приостанавливаясь.

Но лес молчал ему в ответ, и только изредка в вышине слышался хищный клекот какого-нибудь пернатого разбойника и жалобный писк маленькой пташки, попавшейся ему в когти.

— Михако!.. Михако!..

Наконец, кто-то отозвался вдали.

Мальчик остановился... Прислушался...

Грезится ему или действительно откликается ему Михако?

Ребенок, выросший в лесу и потому привыкший различать его голоса и сам подражать им, вложил два пальца в рот и пронзительно свистнул...

Такой же ответ послышался вдали.

Точно две птицы перекликались в тишине задумчивой дебри.

— Михако!..

Теперь уже это, несомненно, брат отзывался мальчику.

Он побежал по направлению его голоса.

— Чего тебе? — издали еще выкрикивал ему брат.

— Отец вернулся.

— Ну?

— Джейрана убил на охоте.

— Значить, сегодня мясо будет?

И Михако, радостный и возбужденный, побежал навстречу брату.

Это был мальчик двенадцати лет, высокий, стройный и сильный, как высоки, стройны и сильны могут быть только дети, воспитывающиеся среди чистого горного воздуха, лицом к лицу с незнающими топора лесами.

— Сейчас же жарить хотят, за тобой послали. А у тебя это что?

— В силки попались...

Михако нес в руках пару птиц. Они были живы и только сжимали и разжимали серые пленки глаз, норовя как бы клюнуть мальчика побольней. Но тот крепко сжимал их пальцами.

— Ты бы их выпустил.

— Зачем?

— Им больно.

— Нет... Так нести не больно.

— Им все-таки полетать хочется на свободе. Ишь, у одной на лапке кровь.

— Очень уж в силках билась.

— Брось их, они на тебя жаловаться будут.

— Кому?

— Богу.

Михако молчал.

— Вот что: ты подари мне одну; а я тебе, знаешь, — пояс, что мать мне дала вчера.

Михако покачал головою.

— Я хочу их продать. Тут на берегу в Иллари часто бывают русские; они купят.

— А им зачем?

— Почем я знаю?! Они всякую дрянь покупают. Помнишь, я в бутылку маленькую змею загнал...

— Ну?

— Доктор приезжал, мне за нее пол-абаза дал.

— Нет, ты подари мне одну птицу! Ведь, я твой брат...

— Что ты с ней сделаешь?

— Это уже мое дело. А только старшие братья у нас всегда делают подарки младшим.

Михако засмеялся,

— Ну, на, возьми — какую хочешь.

— Вот эту!

— Только ты ее держи так, чтобы она не улетела.

— Хорошо, хорошо. Ты только дай мне.

Мальчик взял крайнюю птичку.

Это была небольшая, серенькая, с красной грудкою и острым клювом, которые чаще всего встречаются в лесах Абхазии.

Она, было, забилась в маленькой ручонке, но мальчик, отбежав в сторону, разжал пальцы, — и птичка с радостным криком выпорхнула и села на ветку ближайшего дерева.

— Что ты сделал?

— Ничего... Ей вовсе не сладко так было...

— Разве я ее затем ловил? Ты нарочно?

Мальчик хотел, было, солгать.

— Нарочно!..

«Нет, врать нехорошо!» — вспомнил он, как ему не раз говорила мать.

— Врать нехорошо, хоть ты, я знаю, и побьешь меня. На, бей!

И он подставил кудлатую голову Михако.

Тот, действительно, разозлился и хотел, было, ткнуть ногою брата, но смирение того обезоружило Михако. Вспыхнувшие, как у молодого ястребенка, глаза опять потухли.

— Если я тебе еще когда-нибудь...

— Хорошо, хорошо... А ты лучше посмотри, как ей хорошо теперь.

Оба подняли головы. Освобожденная птичка радостно чирикала, перелетая с ветки на ветку. Она весело трепетала серенькими, быстрыми крыльями и все старалась взлететь повыше, точно обращая на себя внимание той, которая осталась в плену. И эта начала волноваться. Она колотилась, отзывалась жалобным, точно молящим писком и поворачивала головку туда, откуда звала ее подруга.

Мальчики быстро шли вперед, но освобожденная птичка следовала за ними с ветки на ветку, с кустика на кустик.

— Михако!

— Что?

— Тебе не жалко? — робко заговорил мальчик.

— Чего?

— Да ведь разве ты не видишь сам? Ведь это — брат и сестра. Все равно, что я и Нина.

Михако нахмурился.

— Посмотри, как она вверху плачет. А эта у тебя на руках... Ты думаешь, им легко?.. Русские, которым ты продашь птичку, увезут ее далеко, далеко, и она никогда больше не увидится с тою...

Михако вспомнил, что ему скоро самому придется уехать в Тифлис на заработки и оставить своих. Что-то защемило ему сердце. Какая-то печаль переполнила душу.

— Ну! — только и мог проговорил он, — чего ты только не выдумаешь?

— Я тебе говорю, это так.

Освобожденная птичка, точно в отчаянии, крикнула у самой головы Михако и вдруг мелькнула около другой, почти касаясь ее крыльями.

— Видишь, как она тоскует!

И, действительно, у нее крепко, крепко забилось сердчишко.

Михако почувствовал это на своих пальцах.

— Пусти! Ну, что тебе? Ну что?

И вдруг старший брат разжал руку.

С радостным криком вторая птичка взмыла в голубую высь безоблачного неба, и за нею следом кинулась освобожденная.

III.

Пока Михако с братом возвращаются домой, расскажем, что за страна, где они живут.

Когда под ударами турок пала Византия, вместе с нею рухнуло и Грузинское царство, распавшееся на несколько отдельных и самостоятельных владений. Турки пользовались этим и, занимая уже все главные и важные пункты на юге Черного моря, стали мало-помалу захватывать берега на востоке, распространяя свое влияние по всему западному Кавказу. Против них здесь была еще одна сила — генуэзцы. Но когда пала Кафа, османы сделали Абхазию своею вассальною областью.

Турки не вмешивались во внутренние безурядицы страны, но содержали в ней пашу с небольшим гарнизоном, получали дань, выводили отсюда невольников и деятельно распространяли ислам. Только в некоторые моменты турки принимали более деятельное участие в ходе событий здесь. Так, в половине прошлого столетия, когда страна восстала против владельческой династии тавадов, Манучара Шервашидзе и двух его братьев, Ширвана и Зораба, Стамбул принял участие в народе, стал на его сторону и выгнал тавадов. Несколько лет спустя, Зораб вернулся и стал управлять Абхазией, как верный вассал Блистательной Порты, но управлял он недолго. Он никак не мог забыть о старой независимости своей страны и в 1771 году изгнал турок из их гнезда, — укрепленного на морском берегу города Сухума, но, в свою очередь, схваченный ими, был отправлен в Турцию. В его отсутствие Абхазией правил его племянник Келиш-бей, и в то же время в народе усиливалась и приобретала известность фамилия местных дворян Дзяпш-ипа. Вскоре Зораб был освобожден султаном, вернулся, сблизился

с Дзяпш-ипа и женил Келиш-бея на одной из девушек этой фамилии.

Расчеты Зораба поднять таким образом значение своего рода и освободить родину от турецкой гегемонии все-таки не удались, Келиш-бей ненавидел жену и вскоре изгнал ее и не пускал к себе на глаза сына от нее, Аслан-бея. Он задумывал передать владельческие права другому сыну, Сефер-бею. Дворяне вместе с Асланом составили заговор, окончившийся полною неудачей. Келиш вовремя узнал о нем, обезглавил главных вождей враждебной ему партии, а остальные бежали в Цебельду. Но Аслан остался в живых и, совершая преступление за преступлением, озверел до того, что в 1808 году убил своего отца, Келиш-бея, занял Сухум и объявил себя властителем Абхазии. Времена были жестокие и нравы ужасные. Для мелких честолюбцев и тиранов ничего не оказывалось священного: ни узы родства, самые тесные, ни любовь к отчизне. Сефер-бей бежал в Мингрелию, к дадианам, принял там подданство России и с ее помощью занял Сухум, изгнав оттуда отцеубийцу Аслана. Он в 1810 году принял даже христианство и одиннадцать лет мирно управлял несчастною страною. После его смерти на сцену вновь является Аслан-бей. В союзе с своим братом, Гассаном, он возмутил народ против наследника Сефер-бея, Димитрия, он был разбит русскими и едва успел унести ноги. Его союзник, Гассан, попался нам в плен и, несмотря на свое происхождение от властителей и царей Абхазии, был судим, как простой смертный, и сослан в Сибирь на каторжную работу. В 1830 году русские возвели здесь укрепление Бомбары, Пицунду и Гагры, а через тридцать лет и вовсе упразднили отдельное существование Абхазии.

Вслед за турецкою войною 1877—1878 года, абхазцы, предоставленные самим себе, поневоле приняли турецкое подданство и зато, по заключении мира, должны были оставить Кавказ и выселиться в Малую Азию. На месте осталась часть этого племени, и на свободные земли стали переселяться христиане из Кавказа и Закавказья. Между такими явился сюда и Нико с своей семьей, которому на новом месте жилось не особенно сладко. Муж и жена работали, не складывая рук; но в непривычных условиях дело плохо спорилось у них, и старшие дети поневоле должны были искать себе пристанища у чужих, в более крупных и деятельных центрах страны.

Хижина Нико, принявшего абхазские обычаи, состояла из двух половин, разделенных таким же плетнем, из какого были сложены ее стены; люди живут в одной половине; в другой обыкновенно пахнет навозом, потому что там держат корову. В первой комнате для людей — низенькие лавки по стенам, посредине — мангал (жаровня) с горячими углями... На скамьях постели. В углу сундуки, внизу самый большой, и чем выше, тем меньше. По количеству этих сундуков нельзя заключить о богатстве хозяина. У Нико, например, их было пропасть, но зато все пустые. Тщеславие своего рода, что хотите?! — «И у нас-де, как у прочих, всякого добра много!» — У других еще до самой кровли сундуки. Подумаешь, ни весть сколько там всевозможной рухляди! Абхазский Ротшильд, да и только; а у этого Ротшильда и абаза за душой нет.

Окошечки здесь были такие, что в них едва-едва кулак просунешь. Да и не надо. Свет сквозь стены сакли проходил отлично, и воздуху сюда был полный доступ, так же, как фалангам, скорпионам, сколопендрам и прочей дряни, с которой местное население совершенно примирилось и не обращает на нее особенного внимания. То и дело в сакле слышен подозрительный шорох. Змея ворочается в плетеной крыше, скорпион ползает в стене, фаланга шерошит своими челюстями, гоняясь за мухой и мимоходом падая на людей. Часто такие хижины совсем круглые, как краали африканских дикарей. Только по тому, что у богачей встречается развешанное по стенам оружие в золотой оправе, можно заключить о сравнительно высшей культуре страны.

Когда Михако входил к себе, точно приветствуя его, из соседнего помещения, т. е. попросту из-за плетня, замычала корова. Вспомнив, что ему скоро придется оставить родной уголок, мальчик просунул туда руку и погладил ее не без грусти и тотчас же почувствовал на своей ладони ее мокрую, теплую морду. Ему почему-то захотелось заплакать, но, вспомнив, что он уже «большой», — ведь уж два месяца с тех пор, как ему минуло двенадцать лет, и он носит на поясе кинжал, — Михако отвернулся в угол.

— Где же отец?

— Должно быть, вышел к матери... на поле, где гоми.

— Хороший джейран! — промолвил он, шевельнув ногой убитую серну, беспомощно распластавшуюся на земляном полу, но, потом, не совладав с собой, зашел в другое отделение хижины, освободил оттуда корову и вывел ее на воздух. Здешний скот очень мелок. И эта корова была меньше нашего годовалого теленка. Обыкновенно ее выгоняли прямо в лес, потому что здесь надзор за скотом плохой. Абхазец страшно ленив, и ему кажется великим трудом смотреть за стадом. Он неохотно ковыряет деревянным крюком землю, бросая туда семена и забывая о них до самого времени жатвы. Только тогда, как теперь, когда по всей окрестности разнесутся слухи, что в стране появился барс, они прячут своих коров дома. Обыкновенно страна от подобного слуха приходит в возбужденное состояние. Рассказывают предания о прежде появлявшихся здесь барсах и тиграх, о сказочных героях, один на один дравшихся с этими хищниками и побеждавших их.

Абхазцы, как все ленивые народы, богаты воображением. Нигде так прочно не живут предания, так поэтично не рассказываются былины. Мир сказок здесь почти мир действительности. Никто не сомневается в их правде. Абхазец дома — в одно и то же время и мусульманину и христианин, и язычник. Рядом с верою в Магомета он благоговеет перед крестом, молится Деве Марии и Георгию Победоносцу и остается верен старым языческим богам.

Михако вывел корову и, оставшись наедине с нею, обнял ее. Ему было грустно прощаться с этим членом семьи, выпоившим и выкормившим его брата и сестру. Чем ближе был час его отъезда, или лучше, ухода отсюда, — потому что ехать было не на чем, — тем ему становилось все тяжелее и тяжелее. Он по целым часам смотрел, как играет беленький козленок, как по крыше к нему крадется кошка, как собака греется на солнце, лохматая и грязная, и все это ему делалось и мило, и близко, хотя он сам не давал себе в этом отчета. На чужой стороне, разумеется, лучше; все, вон, говорят это; и она немало унесла людей из его родного поселка. На его глазах столько народу уходило отсюда, и так мало вернулось назад! Удастся ему или нет быть в числе этих счастливцев?..

Под влиянием ли весело игравшего на стенах солнца, ласково шуршавшей листвы дерев, или бегущей воды в ручье, мысли его приняли несколько более радостный оборот. Он уже видел себя подъезжающим к родному селу, на отличной лошади золотистой масти, именно такой, какою он любовался у пристава. На ней красный чепрак и шитое шелками седло с блестящими стременами и серебряною уздечкою. На нем самом, на Михако, атласный архалук, отделанный ярким позументом, и белая черкеска с серебряными газырями для патронов, на золоченом поясе дорогой кинжал, в его рукояти бирюза, изумруды, и на папахе у него такая мерлушка, какой здесь до сих пор и не видели, а красный верх ее он лихо заломил на сторону, и чорт ему не брат. Но гораздо лучше всего этого то, что к его поясу под черкеску подвязан замшевый кошель с монетами, и золотыми, и серебряными, и с такими бумажками, которые русские берут вместо серебра и золота. Есть и такие бумажки между ними, на которые можно купить и сады, и сакли, и ружья, и виноградники, и лошадей, и коров. Мать, уже старая, выбегает к нему навстречу и не узнает, величая его беем. Отец тоже снимает перед ним шапку... Но он, Михако, остается верным и добрым сыном, срывается с седла, кидается к их ногам, потом в откинутую полу сыплет все свое серебро, золото, бумажки, все свои сокровища, которыми наделила его судьба; ему для родных ничего не жалко; если бы у него было в десять раз больше, он все равно отдал бы им без малейшего сожаления. И вот на его деньги, рядом с этою жалкою саклей, поднимается такой же дом с галлереями, который он видел в Илари у священника, кругом раскидывается сад, как у наиба Мурада, покупаются стада, родные одеваются в шелк и тонкое верблюжье сукно, сестра его выходит за милиционного офицера, и все они прославляют доброту и щедрость Михако. Сам губернатор узнает, какой он прекрасный и отличный человек, и вешает на него золотую медаль на красной ленте, и он целые дни ничего не делает: лежит себе на плоской кровле своего дома да жмурится на солнце...

Неизвестно, куда бы завели Михако мечты, если бы его не окликнули издали.

IV.

Михако оглянулся: к нему бежала сестренка... та самая, которую в своих мечтах он выдал уже замуж за милиционного офицера. Положим, теперь ей только пять лет, но ведь и на приобретение таких сокровищ надо немало времени...

— Правда, ты едешь? — спросила она брата.

— Да.

— А меня отчего не хочешь взять с собой?

— А что ты будешь делать?

— Печь хлеб, петь тебе песни... все!

— Ты слишком маленькая.

— А все-таки я хочу с тобою.

— Когда вырастешь, я тебе привезу много-много всякого добра.

— И шелковые шаровары, да?

— Да.

— С позументом?

— Пожалуй.

— И я ничего не буду делать? Целые дни буду сидеть на тахте и спать? Лучше всего ничего не делать. У меня будут слуги, и они должны будут носить мне сладкое. Откуда ты только возьмешь все это? Украдешь?

— Ну, вот! Заработаю.

— Нет, украсть лучше.

Абхазское представление о жизни уже влияло и на эту имеретинскую семью. Абхазцы думают, что сам св. апостол приказал им быть ворами. Так, по крайней мере, сказывает популярная в стране легенда, и они неукоснительно следуют этой заповеди. Воровство здесь считается не гнусным подвигом, а лихой потехой. Как только мальчик становится юношей, мать опоясывает его саблей, и, заливаясь слезами, благословляет:

— Помоги тебе Бог добыть этой шашкой много добычи; и тайно, и явно, и днем, и ночью! — причитает она.

— Что это за жених? — оскорбляется абхазская невеста: — он еще ни одной лошади не украл!

— Эго не человек! — рассуждают старики, — это — баба: два года носит шашку, а в воровстве не замешан!

— Были времена, — жалуются абхазцы, — теперь что! Урус (русские) пришел и свои порядки везде заводит. Из горных орлов хочет смирных куриц сделать. Прежде, бывало, мы по всему берегу бродили с места на место, высматривали, где и у кого что украсть можно; скот отнимаем, крадем детей, — туркам их продаем в неволю; хорошо жили; а теперь что? Совсем не житье стало!

Если абхазца запрут в тюрьму за кражу, он, по освобождении, говорит, что был в плену.

— Не надо работать, работать скучно! — упорно повторяла девочка.

— Мы ведь не мусульмане-абхазцы.

— Ну, что же?

— Это им пристало так; мы — христиане. Ты помнишь, что в заповедях сказано?

— Это не для меня, я еще маленькая! Вон и отец...

Отец, действительно, показался вдали. За ним, сгорбясь, под

тяжелою ношей только что снятой с поля гоми, шла мать. Как почтительный сын, Михако вскочил и стоял, ожидая, чтобы Нико первый заговорил с ним. Отец сначала вошел в хижину и потом уже крикнул Михако:

— Ну, ты надумал совсем?

— Да, отец.

— Уходить хочешь?

— Что же тут лишнему рту быть? Работы, все равно, нет.

— Правда...

— А там что-нибудь да получу: сюда же пришлю...

— Это хорошо.

— Вам же будет легче жить...

Нико вздохнул, потом приказал ему взять джейрана и вытащить его на двор. Там они свежевали добычу и, вывесив шкуру серны сушиться на солнце, стали обрезывать куски мяса длинными полосками. Их тоже надо было повысить над дымом жаровни или в трубу печки. Таким образом, получается копченое мясо. На этот раз его следовало заготовить для Михако в дорогу.

— Мне и хлеба довольно... — отговаривался тот.

— Ну, вот!

— По дороге везде примут и накормят, по обычаю.

— Не везде саклю найдешь!

Когда настал вечер, и звезды высыпали на небо, здесь, на дворе одиноко стоявшей хижины, Нико с сыном разложили костер. Дрова ярко разгорались; огонь, играя красным заревом, блестел на их лицах. Они нанизывали на вертела мясо джейрана, кроме того, что было приготовлено в дорогу. Маленькие брат и сестра, присев на корточки, таращили глазенки на это. Они нетерпеливо ждали своей доли и не уходили спать в хижину. Мать в яме, выложенной глиной, где тоже тлели уголья, пекла лепешки, намазывая ее горячие стенки тестом. Оттуда пахло раздражающим аппетит запахом теста. В кувшине в стороне было вино, разумеется, самодельное. Здесь виноградные лозы пускают на дерево, и таким образом они достигают гигантских размеров. В этом и состоит весь уход за полезными растениями. Когда гроздья созреют, абхазец, если он христианин (мусульмане вина не пьют), выроет большую яму в земле, обложить ее глиной, зажжет на ее дне огонь и таким образом высушит ее стенки. Помещение для вина готово. Сюда сваливают крупные кисти винограда, топчут их босыми ногами и оставляют сок с выжимками, пока первый не забродит. Потом вино вычерпывают, разливают в глиняные кувшины и зарывают их в землю...

Когда мясо было готово, сначала поужинал, по местному обычаю, Нико, и только потом к этому приступила семья. Он сидел в стороне, попивая густое и кислое вино из кувшина, и наблюдал за Михако.

— Смотри, на чужой стороне помни Бога!

— Слушаю, отец!

— Все Его заповеди; в церковь ходи; священников чти... Если у тебя будет господин, — служи ему только в правде. На неверное дело нет приказа и нет послушания... Это абхазцам пристойно лукавство, а мы, ведь, Христу молимся...

— Деньги, если у тебя останутся, береги! — вставила мать.

— Не балуйся, не сделайся пьяницей; в Тифлисе легко сбиться с толку, там на каждой улице зурначи и духаны. А ты, как тебя потянет к дурному, сейчас вспомни, что у тебя в Абхазии родная семья есть.

— Не бери себе жену на чужбине, — вставила мать.

— Умирать и жениться каждый должен дома!

Старуха, — она, несмотря на свой сорокалетний возраст, уже была такой, — едва-едва могла совладать с собою. При виде сына, который завтра чуть свет должен уйти, у нее навертывались слезы на глаза. И Михако видел это, и сердце ему тоскливо щемило. Он уже хотел несколько раз крикнуть: — нет, мать, я хочу здесь остаться с вами и работать, что придется, — но всякий раз его останавливала мысль, что им, старикам, будет лучше без него. Да и издали чужая сторона манила его какими-то смутными, но пленительными миражами. Сердце колотилось в груди, когда он, забывая своих, думал о том, какие чудеса его встретят там, и сквозь дым костра, в огне его раскаленных углей, мальчику грезились дивные, золотые сны, груды червонцев, что-то нестерпимо яркое, роскошное, богатое... Он только одним ухом прислушивался к словам отца, который считал своею обязанностью наставить его на путь добра и правды.

— Смотри, учись думать. Теперь ты сам себе головою будешь. Прежде чем сделать что-нибудь, зажмурься и спроси у себя, хорошо ли это? На дядю не особенно рассчитывай, хоть, разумеется, он поможет тебе. Помни, что у тебя два надежных друга, и они никогда не обманут: голова и руки... Когда они изменят, только тогда ты станешь беден, а до тех пор ничего не страшно.

Луна взошла поздно.

Она на все точно накинула серебряную дымку. Позади стены хижины уходили во мрак. Оттуда доносилось сюда дыхание запертой уже в закуту коровы. Точно дышащее небо, мигающие робко-робко звезды — все это погружало в мир, не имеющий ничего общего с действительностью. И старуха невольно поддалась этому.

— Смотри, Михако, в золотых хоромах не забывай нашей плетеной лачуги. Ты родился здесь.

— Ну, — засмеялся Нико, не раз побывавший в Тифлисе, — до золотых хором ему далеко... И глиняную хижину вспомнит еще не раз.

У Михако начали слипаться глаза. Пора было спать, тем более, что по местному обычаю, он должен был уйти, не прощаясь с вечера. Мать припала к нему своею старою головою. Отец сумрачно положил ему левую руку на плечо и правой благословил сына, всунув ему в ладонь абаз. Для имеретина и этим поделиться было тяжело. Потом все затихло. Михако остался спать на воздухе. Он только что было увидел себя уносящимся в какую-то яркую даль на крылатом коне, как разом встал... Ему показалось, что кто-то толкает его. Протер глаза, — к нему жалась маленькая сестренка.

— Михако, возьми меня с собой...

— Нельзя, Нина.

— Я мало места займу на свете. Я крошечная...

И она заплакала, ласкаясь к нему.

Михако взял ее за руки и отвел домой.

Утро было чудное. Только вставшее солнце разогнало туман. Одна за другою обнажились вершины гор. Какая-то черная птица взмыла и утонула в золотом блеске зари, только хищный клекот замер в воздухе. Родную хижину облило розовым светом. Михако оглянулся, но уже не увидел ее. Глаза его были полны слез.

«Сколько раз, — думал он, — мне придется вспоминать этот уголок, но он уже будет далеко-далеко»...

Ему еще хотелось вернуться, кинуться к ногам матери, поцеловать руку отца, и, чтобы совладать с собою, он низко опустил башлык на голову и быстро-быстро побежал в чащу леса. Что-то кинулось ему в ноги. Он опомнился, остановился. Лохматый пес, грязный и всклоченный, догнал его и ласкался к нему. Он погладил собаку и потом крикнул ей: — «Ступай домой». Она не шла и только хвостом виляла. Михако, хоть его сердце и разрывалось от боли, поднял на него камень. Пес кинулся прочь и опять остановился вдали, с недоумением и испугом, точно не веря себе, глядя на него...

— Пошел, пошел домой... Я должен быть там один... один...

И он еще быстрее побежал вперед по знакомым ему лесным тропинкам.

V

Уже третий день Михако идет по абхазским дебрям и пустыням.

До сих пор ему везло: его принимали в саклях, затерявшихся в горных теснинах, утром давали на дорогу хлеб и кашу из гоми. Его абаз оставался цел. Он, впрочем, и сам ни за что бы его не истратил. В Тифлисе придется хуже, и тогда эта серебряная монета, несмотря на крайнюю незначительность, сослужит ему великую службу.

Если бы он не был так поглощен своим положением, и если б его —простодушное дитя природы — интересовало что-нибудь, выходившее из пределов этого положения, Михако, несомненно, почувствовал бы величайшее наслаждение от всего окружавшего — и от людей, и от обстановки, в которой здесь им приходилось жить.

Встречавшиеся ему абхазцы были необыкновенно красивы. Из-под низко опущенных на лицо башлыков сверкали пламенные, гордые глаза, черкеска стягивала тонкую талию рослых и ловких молодцов. Строен и эффектен этот полудикарь, когда он стоит перед вами, подбоченясь и опершись на ружье. Тонкий стан, смелое выражение лица, развязность — делают его прекрасным сюжетом для любой картины.

Нужно прибавить, что в его типе сошлось немало разных народностей.

Здесь некогда были колонии Римской Империи, центром которых считалась Пицунда. В средние века явившиеся сюда генуэзцы осели здесь в разных пунктах, настроили замков и храмов во множестве по горам и, главным образом, сосредоточили свою торговлю и военные силы все в той же Пицунде. Старинное генуэзское оружие и до сих пор переходит у абхазцев из рода в род...

Потом нахлынули сюда турки, и, наконец, русские наложили на поморье властную руку. Все это сделало абхазца какою-то смесью всевозможных типов, вер, народных особенностей... Он столько же язычник, сколько мусульманин и христианин, одинаково усердно готов молиться в каждом храме и всякому богу. Часто случается, что глава семьи — магометанин, жена его — христианка и дети тоже принадлежат к обоим этим исповеданиям, иногда в одно и то же время. Ссор из-за религии и слыхом не слыхать.

По-своему, абхазец до последней войны был еще счастлив.

Страна его прекрасна: снежные горы висят над чудными долинами, где остатки генуэзских садов льют по ветру благоухание. Каждую незначительную тропинку обступают тенистые чинары.

Еще недавно на Черноморском поморье красовались пальмовые рощи, узкие улицы в Сухуме были покрыты чащами роз, — но все это уничтожено грубою рукою, и только изредка группа персиковых деревьев, перевитых виноградными лозами, еще напоминает чудно-прекрасное прошлое.

Вблизи Пицунды в сороковых годах были превосходные апельсиновые рощи, древние, как их храмы, что в величавых развалинах своих стоят на вершинах гор, но и от рощ остались только пни... Зачем и кому нужна была смерть прекрасных деревьев?

На четвертый день пути горы точно отступили от Михако.

Перед ним зелеными облаками круглились тенистые чащи.

Пологий мыс далеко вдавался в море, заполненный пахучими порослями.

Растительность точно хотела здесь развернуть всю свою невиданную роскошь.

Волшебным садом стояла она. Солнце обливало золотистым блеском передний план картины, оставляя во тьме горы.

Даже море, блиставшее вдали, казалось изумрудным, отражая в неподвижном зеркале глубоких вод яркую зелень.

Между деревьями мелькал какой-то круглый, величавый купол...

— Что это? — спросил Михако у встречного им абхазца.

— Пицунда.

Древняя столица Грузии и Абхазии — еще более древняя колония генуэзцев и римское поселение в незапамятной глуши.

Храм VI века, возведенный в царствование Юстиниана, до сих пор стоит на этом месте.

Еще нисколько столетий назад все окрестные горы были покрыты здесь генуэзскими замками. На мысе Пицунда белели мраморные колоннады, и стены грозной крепости глядели отсюда в морскую даль, что так маняще зыблется кругом. За 10 верст путешественники уже слышали благоухание садов; ароматом роз, миндальных и апельсинных цветов приветствовал их поэтический уголок... А теперь?..

Казарменной известкой выкрашен этот храм. Точно казенная будка, реставрирован он невежественными потомками. Маститое дерево, выросшее на его кровле, срублено монахами.

Абхазцы были в древности ревностными христианами. В те времена они не отличались таким равнодушием к делу веры, как теперь. Грузинская хроника Вахтанга V называет Св. Симона Кананита, который в 40 году по Р. X. пришел сюда вместе с Андреем Первозванным. Первый вскоре умер здесь, близ устья реки Псырты, а второй отправился дальше, в Мингрелию. У самых ворот этой реки, образуемых двумя почти сошедшимися вплоть горами, стоят великолепные руины дивного храма, до сих пор носящего имя Св. Симона Кананита. Он был совершенно цел до 1859 года, когда один из соседних владельцев — абхазец майор Гассан Маргани разобрал его и выстроил себе дом из его камней.

Разрушен свод его, сняты колонны, и теперь этот величавый памятник далекой старины разваливается. Позади храма была пещера, где жил святой Симон Кананит. Всякий, проникавший сюда, умирал, задыхаясь от наполнявших ее газов, потом в пещере образовалась трещина, и убийственные газы нашли себе другой выход. Вслед за постройкой храма христианство вскоре стало подвергаться гонениям, как и в соседней Мингрелии. Только в половине VI века Юстиниан, задавшийся целью уничтожить у абхазцев чисто языческие привычки, строит храм в Пицунде.

До тех пор по всему абхазскому приморью существовало только одно укрепленное место Себастополис; через несколько веков после основания Пицунды, именно в XI столетии, мы уже видим эту береговую полосу кипящею промышленною жизнью, покрытою цветущими городами, монастырями, цитаделями, замками, отдельными башнями. Море кишмя кишит торговым флотом, целые армады кораблей идут сюда и уходят отсюда. Хотя Абхазия постоянно переходила из одних рук в другие — от византийских императоров к грузинским царям и от них к собственным властителям, но благосостояние этого поморья продолжало расти. Здесь даже был свой духовный глава — католикос.

Теперь берега эти пустынны.

Храмы и замки в развалинах. Могучая южная поросль охватывает их отовсюду, в руинах древних монастырей гнездятся совы и живут чекалки. Города исчезли с лица земли, и самые места их неизвестны невежественному потомку более культурных поколений, не оставивших даже могил среди общей мерзости запустения.

Море безлюдно.

Вместо флотов и торговых кораблей изредка пробирается вдоль горных берегов турецкая фелюга, едва заметными точками чернеют абхазские каюки, да в неделю раз пропыхтит пароход, стараясь держаться подальше от земли.

Там, где кипела жизнь, где стояла богатая и шумная столица, — среди руин живет несколько монахов. Вместо царей верховодит всем полковник из Сухума, вместо просвещенных и богатых колонистов Греции, Рима и Генуи — безграмотные крестьяне.

Ущелья, оглашавшиеся говором жизни, умолкли.

Горы, откуда светили маяки многочисленным пловцам, угрюмо хмурится синими массами над нерадостными бурными волнами. И ни один огонек среди морского простора оттуда не указывает пути затерявшемуся кораблю.

А между тем, еще при занятии нашими войсками Пицунды, уже оставленной и заброшенной, в 1830 году на алтаре ее были найдены старинное евангелие и церковная утварь. Все ценные вещи, образа и облачение католикоса отсюда были увезены в Елатский монастырь. Куда они делись?

С падением Пицунды погасло и христианство, только в Илларе держалось оно, и местный храм славился даже собственным чудом: каждое 10 ноября Св. Георгий собственноручно низводил сюда быка с позолоченными рогами, и появление этого животного восторженно встречалось толпами, сходившимися сюда не только из Абхазии, но и из Мингрелии, Гурии и Имеретии. Один из владетелей и ревнителей храма, Дадиан, закалывал быка, иноки резали его на мельчайшие куски и раздавали его богомольцам. Мясо быстро высыхало и порче не подвергалось. Чудесное появление этого мистического посланника прекратилось с приходом русских, которые сами хотели убедиться в участии Св. Георгия в этом чуде.

Мусульманство было здесь распространено сначала торгашами, являвшимися из Турции, потом зажиточными абхазцами и местными аристократами. Уже впоследствии явились муллы, восстановлявшие народ против русских. Однако, древние христианские обряды еще всецело сохранились. В Пасху абхазские мусульмане режут до сих пор ягненка и обмениваются крашеными яйцами; в дни, соответствующие Троице, устраивают гулянье в роще; в Рождество Христово молятся ночью, поздравляют друг друга и обмениваются подарками. При всех религиозных обрядах абхазцы употребляют восковые свечи и курение ладаном. Развалины церкви до сих пор — место неприкосновенное и, по обычаю страны, даруют право убежища спрятавшемуся в них преступнику. Мусульмане в руинах христианских храмов принимают присягу в справедливости своих слов.

Рядом с христианскими верованиями абхазские магометане сохраняют и преданность языческим богам.

Михако не останавливался в Пицунде, он надеялся еще до вечера добраться до большого села, где у него были родственники.

Мальчик шел туда бодро; за все это время он вовсе не устал.

Отдыхал он под развесистыми ветвями каштанов или чинар у ручья, утолявшего его жажду.

Сегодня он еще не ел, но это пока не было для него лишением.

Он только потуже затянул свой пояс. И дома случалось голодать по целым дням, а в пути и Бог велел.

Когда солнце было в зените и все кругом переполнилось зноем, Михако заснул в тени, и ему снились такие вкусные блюда, что, проснувшись, ему казалось, что он отлично пообедал ими.

К вечеру вдали показались крыши абхазского поселка и колоколенка — маленькая и тоненькая — его небольшой церкви.

VI.

Счастливые дни для Михако скоро кончились.

Первою неудачею на его пути была горная река, бешено по крутому дну стремившаяся с высоты к морю.

Волны ее неслись в целых облаках пены. Своим грохотом и ревом она наполняла всю окрестность.

Направо громадная полоса моря казалась серо-желтой.

Это горная река выкидывала в лазурную стихию глину и железняк, снесенные с гор быстриною.

Только вдали море опять голубело и исчезало, сливаясь с такими же голубыми небесами.

На берегу горного потока было уже несколько человек. Громадный каюк, гнувшийся под напором волн, скрипел и стонал будто живой.

Каюк — большая лодка, глубокая, с высокими бортами, остроносая и с острою кормою. В нее помещается до пятидесяти человек и гребцы, упираясь в дно потока шестами, медленно передвигают ее к другому берегу.

Владельцы каюка — абхазцы. Здесь были их приказчики. Они ждали, верно, чтобы набрать побольше народу да одним разом и перевезти на ту сторону.

Пенистые волны горной реки бешено кидались на высокие и отлогие борта каюка, злобно закидывали за ним точно мыльную воду и с негодующим ревом уносились дальше.

— Долго ли еще ждать? — крикнул всадник-абхазец гребцам.

— А мы почему знаем? Прибудет народу тогда и перевезем.

— А если никого больше не будет?

— Ну, к вечеру найдут.

— Мне некогда, я тороплюсь.

— Плати за всех.

— У меня дело есть.

— Я тебе говорю, плати за полный каюк.

Но тот решил иначе. У него, очевидно, смелости было больше, чем денег.

Он лихо заломил свой башлык, гикнул на коня, вынесся на нем к берегу, и еще не успели остановить его окружающие, как лошадь и человек исчезли в белых клубах пены. Изредка, когда ее ветром отбрасывало в сторону, или волны принимали иное направление, из-за их причудливых гребней видны были вся могучая фигура захлестанного ревущими струями всадника и взмыленная морда ослепленного и оглушенного коня. До тех, кто оставался ждать на берегу, порой доносилось молодецкое гиканье абхазца, ободрявшего лошадь.

Его несколько раз уже считали погибшим, потому что, внезапно оборачиваясь к нему, гневные волны покрывали его с головой и уносили в своей зеленовато-молочной массе в сторону.

— Расшибет его...

— Пропал джигит...

— Теперь его прямо в море выкинет...

— О, Аллах и св. Георгий, примите его душу.

Толпа на берегу была уже готова в одно и то же время молиться и христианскому святому и мусульманскому Аллаху за погибшего, считая его убитым, как вдруг волны уносились вниз, и из-за них опять показывался боровшийся с могучею стихией, но еще не побежденный ею, всадник.

— Радость и слава матери твоей!.. — кричали они.

— Такого богатыря по всей Абхазии другого нет...

— Сам Азраил принял образ человека...

Но всадник не слышал ободрявших его приветствий. У него в ушах гремело, ревело, свистало, билось, трещало и шуршало. Все эти бесчисленные звуки движения внезапно взбесившейся горной реки кружили ему голову, заставляли терять сознание... Одна рука, казалось, сама по себе, без участия его мысли, управляет движением коня. Он сам уже выбивался из сил. Копыта медленнее и медленнее скользили в волнах по дну, крутому и заполненному двигавшимися вслед за волнами мелкими камешками.

— А все ваша жадность, — упрекали гребцов с берега.

— Мы тоже не можем.

— Не железные...

— Только два раза в день велено...

— Да кто велел?

— Хозяин...

— Вашего хозяина шайтану в лапы следовало бы!

— Ты сам его брось ему. Мы первые будем рады.

Наконец, толпа, как один человек, радостно крикнула.

Истерзанный, оглушенный, шатаясь и хмурясь, смелый всадник выезжал на противоположный берег.

Лошадь его качалась на ногах и глубоко втягивала в себя и без того впалые бока; голову повысила и долго стояла, прежде чем двинулась из-под чинары к яркому солнцу. Добравшись до щедро напоенной зноем и светом полянки, абхазец сполз с седла, упал на траву и замер под оживляющими лучами. Конь его тоже. Под жарою от него шел пар.

— Теперь их обоих скоро высушит.

— Не ранен ли он? — спросил кто-то.

— Пойди, узнай, — насмешливо ответили ему.

Еще один всадник из нетерпеливых кинулся в воду.

Но не успел еще его конь сделать и нескольких движений, как сверху налетел громадный вал и в пене и грохоте выкинул их обоих на берег обратно.

Неудачную попытку храброго витязя встретили общим смехом.

Прошло часа два после того.

Переплывший реку джигит высох и давно уехал по направленно к югу.

Река все так же шумела и гремела, ворочая камни и налегая на каюк, как вдруг вдалеке показалось несколько всадников.

— Ну, слава Богу!

— Кого это Аллах несет?

— Нукеры князя Маргани.

— Они и есть.

— А с ними кто?

— Это дочь его, должно быть...

Действительно, окруженная лихими всадниками с развевающимися позади волосами, бешено неслась на чудном карабахском золотистом коне молоденькая девушка, стройная, тоненькая, но великолепно державшаяся в седле.

— Она!..

Девушка была одета в черкеску и широте шальвары. Красная черкеска была крепко перетянута поясом с золотыми бляхами, на нем висел богато отделанный кинжал. Широкие шальвары желтого шелка раздувались от ветра на бегу коня, позволяя рассмотреть узенькие носки туфель, едва касавшихся стремени.

— Ай да красавица!

— Такой еще и не было в Абхазии.

— Рассказывают, сама на кабана ходит.

— Что на кабана?.. Кабан — это пустяки... В прошлом году барса убила.

— Где?

— Да из Турции забрался к нам, У отца ее в стаде трех коров зарезал. Ну, она взяла ружье да ночью и пошла ему навстречу. Только утром вернулась, и говорит отцу: «Пошли людей шкуру с барса содрать». Вот она какая!

— Чего она замуж не выходит? Ведь, ей уже девятнадцать лет.

— Говорит, тогда выйдет, когда найдет такого же джигита, как сама.

— Как в старых сказках?..

— Да.

Девушка повелительно крикнула что-то гребцам, и те живо повели каюк к берегу. Долго ожидавшие пешеходы и всадники начали входить в него. Лошади брыкались, храпели и становились на дыбы, прежде чем их можно было ввести в каюк; но, раз ступив туда, стояли смирно, только пугливо косились на бешено проносившиеся мимо волны.

— Эй, ты... Эй... Эй...

И Михако, перелезавшего вслед за другими в каюк, один из гребцов схватил, как котенка, за шиворот и перекинул его обратно на берег:

— Малый ловкий... Ишь, чертенок...

Михако оторопел, таращился, но ничего сказать не нашелся,

— Куда ты лезешь?

— Туда, мне надо тоже на ту сторону,

— А правила не знаешь?

— Какого правила?

— Платить надо.

В самом деле, он теперь только заметил, что все, перелезая через борт каюка, платят гребцам какую-то медную монету.

— Платить?

— Да.

— А если мне нечем?

— Ну, и оставайся здесь.

Гребцы оглянулись на него и засмеялись.

— Ты думаешь, мы тоже даром работаем?

«Вот тебе и на», — думал Михако: — «не далеко же мне пришлось уехать». Но своего абаза менять ему не хотелось. Он помнил наставление отца, сберечь эту серебряную монету на самый непредвиденный случай, на черный день.

Гребцы уже уперлись в берег, чтобы оттолкнуться.

— Возьмите меня; я бедный... Что вам стоит...

— Много вас таких.

— Мы за тебя, что ли, хозяину заплатим?

— Каждого не перевезешь...

Михако заплакал.

Девушка, одетая в мужской костюм, оглянулась на него.

— Ты грузин, верно? — спросила она, презрительно осматривая его с головы до ног.

— Почему?

— Потому что абхазец никогда не плачет.

— Да что же мне делать?

Она швырнула гребцам какую-то монету.

— Возьмите его.

И отвернулась. Ей уже не было никакого дела до мальчика. Он только заметил, что она тоже христианка, потому что на шее у нее висел золотой крест, отделанный бирюзой.

— Спасибо тебе, — подошел к ней мальчик.

Она и не оглянулась.

Михако наклонился и поцеловал полу ее черкески, по местному обычаю.

— Разучись плакать и будь мужчиной, — точно уронила она, все по-прежнему не глядя на него.

VII.

Бедному Михако приходилось плохо. Весь этот день до вечера он не нашел ни одного жилья; к вечеру в глубине темного бора засветился огонек; он пошел туда, но огонек скоро пропал, и как мальчик ни искал хижины, ее не было.

Мальчику пришлось лечь спать одному у корней старого дуба.

Звезды робко мигали сквозь вершины леса. Порою в глубине его что-то ухало, слышался топот чьих-то быстрых ног, точно кто-то спасался, неведомо от какого врага; в стороне кричал филин; далеко-далеко выли и плакали чекалки.

Заснувший, было, от устали Михако скоро проснулся и сел. Он только теперь почувствовал настоящий голод. Засунул руки в карманы; там еще были крошки, но это только раздразнило его. Пошарил в темноте около, — не найдется ли тархунской травки, кисловатой, в роде нашего щавеля, но тотчас же отдернул пальцы прочь: они наткнулись на что-то круглое и холодное. Послышалось шипение, и какое-то длинное тело с легким шорохом быстро отползло дальше.

Мальчику стало страшно.

Он хотел было уже взлезть на дерево, да вспомнил абхазское поверие, что по ночам на вершинах и на ветвях сидят злые джины. Он и помимо поверья знал, что, кроме джинов, свешиваясь со стволов вниз, случается, висят на них маленькие, но страшно ядовитые змейки. Надо было терпеть до утра, не трогаясь с места. Будь у него огниво, он бы хоть осветил кругом, чтобы сообразить, где он и что с ним, но у него ни огнива, ни кремня не оказалось. Хотел было прижаться к корявой коре старого дуба, да и это было небезопасно. По ночам по ней бегали фаланги и ползали скорпионы.

Он опять свернулся на том же месте и старался заснуть. Будь он сыт, не посмотрел бы на все эти ужасы. Но голодному трудно было сомкнуть глаза. Ему и раньше за весь этот путь случилось заночевывать в лесу, но то было другое дело. Там, оказывалось, полная луна светила, и, главное, сам-то он был сыт.

Часы шли за часами.

Лес порою смолкал, и сон, утомительный и тяжелый, сковывал мальчика. Но вот какой-то крик, точно кто-то взвизгнул в чаще. Ему отозвалось рыданием в стороне. Ахнуло в самой вершине дуба и диким хохотом пронеслось дальше. Все эти звуки он слышал и дома, но там ничего: над ним была кровля, а кругом —плетеная стена, — все-таки защита.

Хохот замер, и опять — тишина.

Что-то пискнуло и зашуршало в траве. Вновь заплакали чекалки: должно быть, жилье близко, и они чувствуют это. Поджав хвосты и подняв к небу серые острые морды, воют проклятые. По местному поверию, Св. Симон Кананит воплотил в них души великих грешников... Замолкли эти, глухой рев послышался где-то далеко-далеко.

Барс это или какой-нибудь крупный зверь?

Должно быть, его именно и почуяли трусливые чекалки. И все замерло и притихло под этим властным криком.

Молчат ночные птицы вверху, притаились. Все попряталось, — и кабаны теперь подальше и поглубже забираются в свои сырые логова и ночные убежища от непрошенного гостя и властелина.

Только на одной из ветвей что-то стрекочет и верещит какая-то мелочь. Не цикада ли, попавшаяся в беспощадные челюсти фаланги?

Одно звездное небо покойно и тихо.

Каким благоговением веет оттуда на окутанную мраком землю!.. К утру прорезался едва заметный серп убывающего месяца. Над вершиною дуба раскинулось его сияние. Сильно запахло какими-то дикими цветами. Меркли и гасли и без того робкие звезды.

Ветерок проснулся между деревьями и потянулся, точно нежась, по всему лесу.

Должно быть, светать начало.

Кое-где Михако отличает белые клочья тумана, будто вата, припавшая в логах к травке. И трава сквозь нее видна смутно, неясно.

Ни рева, ни звука. Все приникло, смолкло, чтобы огласить лес торжествующим хором голосов, когда солнце поднимется на горизонте и брызнет своим согревающим золотом на ветви и вершины деревьев.

Михако не дождался этого.

Усталь взяла свое.

Глаза его смежились. Он заснул крепко-крепко, хоть ему на все лицо тоже осаждалась холодная чистая роса.

VIII

Михако проснулся тогда, когда солнце стояло уже довольно высоко.

Лес весь гремел миллионами радостных голосов; казалось, каждый лист его ожил и звучал, и пел.

Не было такой мелкой пташки, которая бы не радовалась теплому дню, сменившему таинственную, зловещую ночь. В каждом дереве трепетали биением бесчисленных пульсов тысячи жизней... Белки уже начали возню в чаще; ящерицы по тонким ветвям гонялись за мушками; бабочки пестрыми облаками садились на цветы и, срываясь с них, такими же облаками переносились дальше; пчелы роились кругом, все наполняя своим жужжанием.

Михако встал.

Голод и теперь давал ему себя чувствовать; он даже ослабел за эту ночь.

Мальчик начал прислушиваться, но из бесчисленных голосов, оглашавших лес, ни один не принадлежал человеку. Михако припомнил, что вчера ему мерещился где-то в глубине этого бора ласковый огонек.

Теперь он пошел по тому направлению, где, по всем вероятиям, следовало быть лесной опушке. Но чаща зеленого царства не обнаруживала следа охотника или лесовика. Свешиваясь с тонких ветвей, сверху, на Михако поглядывали рубиновыми и изумрудными глазками тоненькие змейки. В стороне шуршало. Случалось, глухо продиралось сквозь чащу какое-то громадное тело, и Михако с ужасом вспоминал слышанный им вчера ночью рев барса.

К полудню он устал совсем, — а жилья в лесу как не бывало. Он стал всматриваться в деревья, не найдется ли силков или западней, поставленных человеком, — вслушиваться, не прогремит ли вдали выстрел, но ничего подобного кругом не было.

Он в бессилии остановился и вдруг уловил вдали какое-то булькание и всхлипывание.

Мальчик пошел на эти звуки.

Под корнями большого и раскидистого дерева пробирался сквозь кусты ручей. Это он чуть-чуть, едва слышно, подавал свой голос в торжественном хоре леса, празднующего свет и жизнь.

Мальчик припал к воде и напился.

Его освежило.

Он зорко стал всматриваться по течению ручья и вскрикнул от радости.

Немного подальше, там, где ручей пропадал под нависшим над ним камнем, стояли кусты, осыпанные большими черномалиновыми ягодами.

— Хартут, хартут!..

Михако кинулся к ним, оцарапался о их колючки, но это было такими пустяками сравнительно с его голодом.

Кисло-сладкие ягоды темным дождем осыпали все кругом. Разумеется, это было плохою пищей для голодного человека, но все же лучше, чем ничего. Больше часу стоял тут мальчик; руки его покрылись точно кровью, лицо тоже. Сок хартутовых ягод долго держится на коже. Но Михако все ел и ел, не заботясь больше ни о чем. Если бы теперь ему гоми или кукурузную лепешку, рая не надо было бы. Он оглянулся, не найдет ли широких и зубчатых листьев знакомого ему растения, корни которого немного напоминают печеный картофель, но в лесу его не было вовсе. Приходилось, как медведю, довольствоваться пока ягодами. Правда, медведю достается сверх того и мед, но Михако знал, что между медом и им летают пчелы, и не мог, как Мишка, защищаться от их бесчисленных жал.

Почувствовав себя окрепшим, он бодро пошел вперед.

Часа через три лес поредел.

Впереди заголубело что-то.

Мальчик всмотрелся и понял, что там ему улыбалось своею воздушною и чудною лазурью море.

Он опять вышел к нему. Еще несколько шагов — и он увидел поляну.

На ней стояли две хижины; около была вытащена на берег лодка.

Михако со всех ног кинулся туда.

Где есть люди, там есть и хлеб. Да и вчерашняя ночь в лесу недостаточно дала ему отдыха. Он спал мало, заснул поздно и даже во сне чутко прислушивался к зловещим голосам лесных хищников.

Странно только, — около хижин нет никого.

Он постучался в одну, — молчание. Тронул двери, — заперто.

В другой было тоже. Ни кошки, ни собаки не оказывалось около, ни курицы, —ничего, что говорило бы о домовитости. Только на берегу была пропасть рыбьей чешуи и хвостов, да на самой отмели, куда набегали неугомонные волны Черного моря, лежали и сохли на солнце груды рыбьих внутренностей.

Михако не был так голоден, как вчера.

Он оглянулся.

Становилось жарко; солнце уже пекло. Небо было безоблачно.

Мальчик забрался живо в тень под опрокинутую лодку.

Там был мягкий береговой песок. Михако улегся и живо заснул. Здесь даже струился воздух, и было прохладно. Мальчик весь ушел в прозрачное царство спокойных и радостных сновидений.

IX.

День был жарок.

Теперь, когда Михако спрятался под опрокинутую лодку и заснул в ее тени, весь этот берег казался мертвым. Недвижно в зное и слепящем свете замерли леса. Ни одна ветка не колыхнулась под тяжестью всполошившейся птички, ни один листок не вздрогнул от ветра... И самый ветер, что еще недавно медленно тянулся по лесным вершинам, не осилил полуденных чар и прятался где-нибудь в горном ущелье...

Только море тихо и нежно набегало на отмели и раскидывало на их горячем золоте серебристые кружева. Шипя, его пена уходила в песок, оставляя на нем в жертву беспощадному солнцу белые раковины, сорванные прибоем, Бог знает откуда, из каких-то таинственных глубин. Рыбачьи сакли, что стояли у самых волн, были беззвучны и безлюдны... Остатки от вчерашнего промысла — внутренности выпотрошенной здесь рыбы — живо обсыхали, темнея кое-где на берегу...

Далеко-далеко, на самом горизонте, изредка мерещилась белым крылом своим турецкая фелука: точно чайка там припала к воде и качается на ней, готовая сейчас же отлететь на север или на юг — всюду, куда не заказаны пути вольной птице. По берегу нашим азиатским соседям приволье. Абхазцы и колонисты не все привыкли бить дельфинов. Этим занимаются турки из-под Требизонда. Целое море проплывает убогий челнок в погоне за легкой добычей. Высмотрят промышленники себе становище у устьев речонки, устроят из парусов род палатки, а иногда и просто под открытым небом отдыхают, спят и работают. Летом, как только у западного берега Кавказа покажутся дельфины, сотни фелук стремятся сюда из Малой Азии. Дельфины зачастую поднимаются на поверхность моря, весело кувыркаясь в нем на виду у людей. Издали вам может показаться, что это громадные черные колеса сами собою катятся в пенистых волнах. Турки с бортов своих суденышек бьют их из больших ружей, а абхазцы, выплывая в море на каюках, оцепляют часть его сетями, потом, въезжая в это пространство, глушат дельфинов баграми. С дельфинов снимают сначала шкуры, потом срезывают слой жира до двух вершков толщины, сало бросают в котлы, а туши — в море. Прибой их опять выносит на берег, и если поблизости есть христианское сельбище, то оттуда являются свиньи. Для них эти гниющие на берегу тела дельфинов — истинное пиршество. Сало на огне обращается в однообразную массу, вычерпывается потом оттуда и идет в продажу. Промысел иногда бывает так обилен, что под тяжелой добычей каюки тонут. Это, впрочем, не смущает промышленников. Они только потеряют один улов с опрокинувшейся лодки, а сами сумеют продержаться на воде, пока хватит возможности вновь перевернуть каюк, и сейчас же принимаются опять за промысел. Главное при таких случаях — позаботиться, чтобы уцелели багры и сети. Часто бывает, впрочем, что людям приходится плохо и не от одной тяжести добычи. Случается, дельфины сбираются такими сплошными массами, так ударяют под легкий киль кое-как собранной лодчонки своими сильными хвостами, что та опрокидывается, и тогда промышленникам грозит великая опасность. Попади голова самого крепколобого турка под размах дельфинова хвоста и, оглушенный, если не убитый наповал, ловец идет ко дну... Шум и гам во время промысла неизобразимы. Абхазцы, ободряя себя, орут, перекрикиваются, или, кувыркнувшись в воду, весь морской простор оглашают отчаянными воплями. Сами они не везут сала, добытого таким образом, за границу. Этим занимаются те же турки и греки.

Чрезвычайно оживленна картина промыслового становища вечером, когда на вершинах гор сияют еще последние отблески заката и розовый блеск лежит на Черном море. У устья рек, под шатрами — громкие песни. Везде горят костры, и над ними высоко, в самое небо, уходит густой дым: это в больших котлах вываривается жир дельфинов. Молодежь тут же устраивает игры, пляшет. Каюки словно замерли у берегов и не колышутся, а среди тихо подступающей ночи все ярче и ярче блестят костры в лазурном царстве ее сумерек.

Несколько часов прошло, прежде чем Михако проснулся.

Потянуло с моря прохладой. Горы определеннее обрисовались позади. Очнулись леса после долгого забытья, и какая-то пташка первая крикнула во весь этот простор. Целая стая чаек прилетела откуда-то и замелькала над водою, высматривая в ней добычу. Точно белое облако, вровень с волнами неслась она к берегу. Ветер перешептывался с листвою и заглянул под корму опрокинутой лодки к мальчику, освежил его лицо, так что тот еще привольнее раскинулся там. Но спать уж нельзя было. Докатился прибой и разбился у самой лодки. Широкий размыв пены забрался под нее и плеснул в Михако. Тот живо поднялся, протер глаза, сначала даже сообразить не мог, что с ним случилось; потом понял, когда до него докатилась новая волна и выгнала мальчика из убежища.

Он выскочил из-под каюка и только сейчас заметил, что опрокинутая лодка была веревками закреплена за дерево, росшее в стороне. Значит, это дело обычное, и владельцы каюка предвидели, что море к определенному часу должно добраться сюда. Михако почувствовал голод. Сунулся было в хижины, стоявшие на берегу. Ему показалось, что утром он, пожалуй, недостаточно стучался в них, но — увы — и отсюда ему никто не отозвался. За хартутом идти было далеко, —пожалуй, к ночи дойдешь и Михако решился ждать: «есть жилье, будут и люди». Он кинулся, было, к выброшенным внутренностям рыб, но от них шел такой запах, что и голодного прочь отшатнуло. Только потуже затянул пояс: все же не так желудок на пустоту свою станет жаловаться!.. Чтобы забыться на время, он стал вспоминать, что делается дома.

«Пожалуй, отец уже вернулся из лесу, и семья собралась около котла, в котором варится гоми. Братишка, пожалуй, возится с козленком, и маленькая сестренка, возбужденная запахом похлебки, весело кричит ему что-то. Хорошо теперь дома, гораздо лучше, чем здесь одному, среди незнакомой пустыни. Положим, в Тифлисе его ждут великие и богатые милости, да ведь когда-то до Тифлиса доберешься, и доберешься ли при этих условиях!»

Тифлис ему казался ярким сказочным царством, — но ведь, и ко всякому сказочному чуду доступ бывает — ох, как труден! Сколько по пути надо одолеть великанов, порубить дебрей, победить двуглавых змеев, встретить злых старух- волшебниц!..

Пока ничего подобного ему не попадалось, но что такое все эти пустые избушки? А что ежели, как только стемнеет, и луна покажется над горами, с востока прилетят к ним огненные змеи, всполохнутся над крышами, рассыплются искрами, и на земле окажутся жестокие богатыри, и Михако сразу, вместо того, чтобы от них раздобыться чем-нибудь съедобным, сам попадет к ним на вертел? В самом деле, стоило ли убегать из дому, переносить столько, сколько перенес он, чтобы в конце концов послужить шашлыком для неведомых чудовищ!..

Неизвестно, ушел бы он отсюда или остался дожидаться утра, если бы издали не послышались какие-то странные звуки. Михако сначала было даже к земле припал от страха: «пожалуй, ведь это и огненные змеи домой летят!» Он точно хотел врасти в почву, только сердце у него колотилось, как у пойманного зайца, которого ловец приподнял за уши кверху и держит на весу, не понимая безграничного ужаса маленького зверка. «Опять эти звуки! Нет, они не с гор, а с моря... Именно с моря. Что ж? Разве чудовища не могут явиться оттуда? Если бы еще днем, а то ведь сумерки вчера окутали даль, и в их густой лазури почти утонули горы, только безграничная поверхность моря светится еще и горит...

Нет, это люди кричат. Михако, не поднимаясь на ноги, заполз за хижины и спрятался за ними, только так, чтобы ему видно было, кого Бог ему пошлет сюда. Еще вчера и все эти дни мальчик мало поддавался страху и испугу, но голод и утомление сделали свое дело, и он теперь сам чувствовал себя вполне беззащитным перед ничтожной даже случайностью. Да и воображение слишком разыгралось. Разом вспомнились все наивные сказки и захватили Михако в заколдованный круг.

Крики ближе и ближе.

В ярком зареве огнистого блеска Михако различает две черные точки. Голоса залетают к нему оттуда... Теперь ему понятно, в чем дело. Это, должно быть, рыбаки возвращаются домой. От сердца отлегло у него, но не совсем. Еще неизвестно, что это за народ. Если абхазцы — ничего. А если турки? Эти с собой захватят и, вернувшись домой, продадут его в рабство. Мальчики и девочки не раз пропадали таким образом по этому поморью. Поди, ищи их потом в захолустьях Анатолии!..

Именно люди. Теперь Михако различает даже паруса. Каюки это или фелуки? Если каюки, значит, с промысла возвращаются абхазцы... Каюки и есть. Ишь, как неуклюже они колыхаются на воде. Точно раненая птица, упавшая наземь. И кричат эти рыбаки. Не поют, как грузины, а именно орут, ободряя себя и отгоняя усталь. Тяжело движутся, медленно. Добычи много... Это хорошо. Коли улов хорош был, и ловцы станут добрее к нему, маленькому Михако. Ишь, как колышутся каюки, точно им стоит, Бог весть, какого труда осилить каждую волну, подкатывающуюся им под киль. То взберутся на нее, тяжело, грузно, то рухнут вниз, а абхазцы орут еще громче. Будто море послушается их крика и скорее принесет их к вожделенному берегу.

Х

Если бы Михако вслушался в доносившееся к нему и все более и более возраставшие крики рыболовов, он бы, пожалуй, усомнился в верности своего убежища. Дело в том, что в общем гомоне возвращавшейся промысловой партии слышался лай собак, сопровождавших абхазцев на ловлю. И случись мальчику теперь вглядеться пристальнее, он бы рассмотрел на носу каюков лохматых остроносых псов, приветствовавших отчаянным лаем свое обычное жилье... Привычные к морю собаки за сотню шагов от отмелей выскочили из лодок и, высоко подняв свои мордашки, пустились вплавь, верно, соображая, что они, во всяком случае, будут дома скорее людей на их тяжелых челнах. И в самом деле, выбравшись на твердый песок, они довольно долго отряхивались, катались по сухому месту, и снова вскидывали вверх целые фонтаны воды и песку. Потом, заметив, что каюки уже близко, они бросились им навстречу, столь же оглушительно лая на весь этот притихший простор.

Каюки тяжело врезались в берег. Абхазцы живо выбрались на него. Они оказались все с голыми ногами. Полы их черкесок были высоко подоткнуты к поясу. На некоторых, впрочем, и черкесок не было, — так болтались лохмотья. Схватившись за края обеих лодок, они с унылым хоровым пением стали дальше вдвигать их на берег. Если бы Михако был художником, его бы заняла красота этого развивавшегося на свободе тела, ловкость и стройность его движений! Рыбаки были молодцы на подбор один к одному. Даже старики между ними показались бы старыми, только подойдя к вам вплоть: издали не было видно их седин, а мускулы сохранили юношескую гибкость и силу. Они с трудом навалились на края каюков и, упираясь ногами в песок, поддавшийся под ними, передвигали их вперед. Окончив с этим, они вскочили опять в лодки и начали выбрасывать оттуда на землю грузные и темные с серебром туши дельфинов. Таких на сей раз оказалось довольно много. Потом они уже гораздо легче повыкидывали другую рыбу, схватывая крупную поперек, а мелкую горстями.

Когда они кончили, ночь уже наступила. Запад погас, и только на самом краю моря чуть мерещилась желтая полоска. Вызвездило. Луна еще не поднималась над горами, и небо поэтому горело бесчисленными очами божьих ангелов, по абхазскому поверью. Пока выкидывали рыбу, собаки лаяли по берегу; когда же выгрузка была кончена, они, порешив с доставшейся им мелочью, немедленно обратились к исполнению прямых своих обязанностей. Во-первых, надо было узнать, не случилось ли чего-нибудь в их владениях в их отсутствие, и поэтому они кинулись во все стороны — к лесу и горам, тыкаясь мимоходом мордами в каждый куст, лая на каждое дерево и точно убеждаясь, что все здесь на своем месте и в полном порядка. В одном логу они спугнули какого-то зверя и погнались за ним, но, сообразив, что таким образом они выходят из пределов своего царства, вернулись... На его границах все было в порядке, и они зашныряли теперь поближе к берегу, все ближе и ближе подходя к избушкам.