ЛЫХНЕНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

18.03.1989

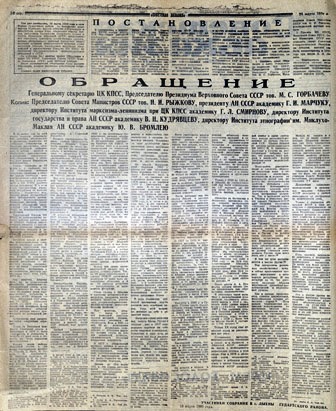

- Скачать Лыхненское обращение (Советская Абхазия, 1989, № 58) в формате JPG (5,29 Мб):

ЛЫХНЕНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

18.03.1989

Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР

тов. М. С. Горбачеву

Копия: Председателю Совета Министров СССР тов. Н. И. Рыжкову

Президенту АН СССР академику Г. И. Марчуку

Директору Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС академику Г. Л. Смирнову

Директору Института государства и права АН СССР академику В. Н. Кудрявцеву

Директору Института этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР академику Ю. В. Бромлею

В то время как по всей стране вопросы национальной политики обсуждаются в партийных комитетах, на собраниях коммунистов, в трудовых коллективах, средствами массовой информации, в кругах научной и творческой интеллигенции, в различных самодеятельных объединениях, в Абхазии этот вопрос фактически замалчивается.

Газета «Правда» от 15 марта с. г., сообщает, что ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы партии обобщили мнения различных слоев населения специалистов и представили в ЦК КПСС аналитические материалы. И в этом плане руководством Абхазской республики не принято никаких конкретных мер. Именно этими обстоятельствами мотивирована необходимость безотлагательного проведения митинга, посвященного обсуждению предложений для Пленума ЦК КПСС по межнациональным проблемам.

Предстоящий Пленум ЦК КПСС по национальному вопросу призван решить одну из главных проблем перестроечного процесса — восстановить ленинские принципы равноправия народов и решительно отказаться от гибельного наследия культа личности Сталина.

Затяжной кризис в области межнациональных отношений лихорадит страну. С глубоким сожалением приходится констатировать, что национальный вопрос в Абхазской АССР загнан в тупик. Борьба за выживание коренного населения автономной республики — абхазского народа, оказавшегося на грани этнической катастрофы, выливалась в неоднократные массовые выступления 1957, 1964. 1967, 1978 гг.

Как известно, Абхазия чуть ли не единственная республика, национально-государственный статус которой изменялся по воле Сталина от высших форм государственного устройства к низшим (ССР Абхазия — 1921, договорная ССР Абхазия — 1922. Абхазская АССР — 1931 гг.). В то время как изменение форм государственного развитий других народов страны происходило по восходящей линии.

Исторически этот процесс выглядел следующим образом. Вслед за Бакинской коммуной Советская власть в Закавказье в 1918 г, была установлена и держалась в течение 49 дней лишь в Абхазии, но была подавлена меньшевиками[I].

Вскоре после победы Советской власти в Абхазии руководители местного Ревкома Е. Эшба, Н. Лакоба, П. Агниашвили, Н. Акиртава сообщили 26 марта 1921 г. В. И. Ленину и И. В. Сталину основные пункты своего решения: «Первое: Абхазия должна быть объявлена Социалистической Советской Республикой. Второе: Советская Абхазия должна непосредственно входить в общероссийскую федерацию».

В письме особо отмечалось всеобщее желание трудового народа «Связать свою судьбу непосредственно с Советской Россией»[II].

Позднее последователь Ленина, первый председатель Ревкома Абхазии Ефрем Эшба говорил по этому поводу: «И вот эта маленькая страна, с маленьким населением — оформлена в виде независимой Советской Социалистической Республики. Многие товарищи могут подумать, что здесь есть какое-то противоречие, но, конечно, это не так... Российская революция показала миру многое такое, что ему не снилось раньше.

Это есть самый характерный пример воплощения в действительность разрешения национального вопроса... Чем больше был обижен народ, чем больше он был угнетен, чем меньше он был, тем меньше была и его сила сопротивления, меньше самостоятельности и тем большую возможность исправить эту историческую несправедливость дает этим народностям пролетарская революция»[III].

О рождении независимой ССР Абхазии В. И. Ленину было сообщено радиограммой 31 марта 1921 года, а спустя несколько месяцев, 21-го мая. Ревком Грузии принял декларацию «О независимости Социалистической Советской Республики Абхазии»[IV]. «Мы требовали и получили всамделишную, настоящую независимую Советскую Абхазию. Давая полную независимость — бить разъяснительными способами, делом и словом — шовинизм, недоверие...», — говорил Е. Эшба[V].

Однако уже 5-го июля 1921 г. Кавбюро ЦК при активном участии Сталина и его окружения постановляет: «Партийную работу вести в направлении объединения Абхазии и Грузии в форме автономной республики, входящей в состав ССР Грузии»[VI]. Вмешательство Сталина, его нескрываемое раздражение по поводу статуса ССР Абхазии наиболее отчетливо выражено в записке, направленной 8 сентября 1921 г. во ВЦИК РСФСР, и в Наркомфин республики: "Абхазия составляет автономную часть независимой самостоятельной Грузии, самостоятельных представителей не имеет и не должна иметь, ввиду чего кредитов от РСФСР не может получить. Наркомнац И. Сталин»[VII]. И эго происходит в момент, когда ССР Абхазия еще существует...

Грубый политический, экономический, финансовый бойкот независимой Абхазии и командно-административный диктат в национально - государственном строительстве привели к тому, что она в феврале 1922 г. на договорных федеративных началах объединилась с Грузинской ССР. В постановлении президиума Кавбюро ЦК РКН(б) от 16 ноября 1921 г. в полном соответствии со сталинской установкой отмечалось: «1. Считать экономически и политически нецелесообразным существование независимой Абхазии. 2. Предложить тов. Эшба представить свое окончательное заключение о вхождении Абхазии в состав федерации Грузии на договорных началах или на началах автономной области — в РСФСР»[VIII].

Е. Эшба категорически возражал против такой постановки вопроса. «Я слышал, — говорил он, — что некоторые товарищи к таким республикам, как Абхазия, в особенности — как Абхазия, относятся так, что независимость республики — это пустая вывеска, что эта республика — вроде карточного домика, вроде игрушки для детей. Было бы очень плохо, если бы это было так, это было бы несчастье»[IX].

Предсказание подтвердилось. Суверенитет Советской Социалистической Республики Абхазии, имевшей свою Конституцию (1925. г.). государственные герб и флаг (1924 г.)[X], попирался. В 1931 г. «особый союзный договор» с ССР Абхазией был расторгнут, и она была введена на правах автономной республики в состав Грузинской ССР. А в период разгула сталинско-бериевских репрессий (1937—1953) — статус автономии фактически принял формальный характер.

Между тем прямо противоположный процесс шел в других, регионах страны. Так, из 16 ныне существующих в составе РСФСР автономных республик 11 ранее были автономными областями, а 4 из 15 союзных республик — преобразованы из автономных республик.

Очень сложна в Абхазии и проблема исторической демографии, уродливых миграционных процессов, усиленных сталинско-бериевскими насильственными переселенческими акциями.

Как известно, абхазы — народ с древней культурой, самостоятельной историей, языком, совершенно отличным от грузинского. Еще в VIII — нач. XI вв. возвысилось сильное феодальное государство — Абхазское царство, которое стояло на острие кавказской политики, сформировалась абхазская феодальная народность.

В 1877 г. «Тифлисский вестник» пришел к выводу: «Не подлежит сомнению, что этнографический, социальный, политико-экономический быт и мировоззрение абхазов резко отличают их даже от соседних народов».

Вплоть до 70-х годов XIX в. эта страна состояла почти исключительно из однородного абхазского коренного населения.

Резкие изменения в этническом составе населения страны произошли, когда значительная часть абхазов вынуждена была покинуть родину и переселиться (махаджирство) в пределы Османской империи. Буквально за одно десятилетие здесь произошла самая настоящая этническая революция: появились грузинские, греческие, армянские, русские, немецкие, эстонские, болгарские и другие поселения.

По первой Всероссийской переписи 1897 г. абхазы все еще составляли более половины (55,3 проц.) всего населения края, в 1928 г. их удельный вес сократился более чем вдвое (26,4 проц.), а по переписи 1979 г. уменьшился до 17 проц. В то же время грузинское население главным образом за счет механического прироста увеличилось с 25 тысяч человек в 1897 году до 213 тысяч в 1979 году. т. е. почти в десять раз, а его удельный вес за тот же период возрос с 24 до 41 процентов[XI].

И как уже говорилось, массовое переселение в Абхазию из районов Западной Грузии началось в царское время. В 1917—1921 гг. в этом направлении работало «демократическое» правительство меньшевиков Грузии, проводившее политику террора, национальной розни и огрузинивания абхазов. «За все время существования правительства грузинских меньшевиков. — отмечал известный государственный деятель Закавказья Ш. 3. Элиава на III выездной сессии грузинского ЦИКа в 1926 г. — мы имели систематические попрания всяких прав абхазского народа и стремление правительства «демократической» Грузии превратить Абхазию в объект эксплуатации управлять непосредственно, распоряжаться всеми фондами республики, землей, лесом, ценными имениями и в особенности земельными фондами для своей переселенческой политики»[XII]. Дело грузинских меньшевиков наиболее успешно продолжил Берия.

В годы сталинских репрессий трагическая судьба постигла весь советский народ. Ужас этой политики испытал на себе и абхазский народ. Когда вся страна жила еще под знаком Ежова. Грузия и Абхазия уже в 1937 году первыми ощутили на себе когти грядущей бериевщины. Буквально в одну ночь из абхазских сел были введены сотни крестьян. Им предъявлялись фантастические обвинения. Вырезалось все лучшее в народе. Писатели, ученые, инженеры, врачи, учителя — практически вся, только что народившаяся абхазская интеллигенция вырубалась под корень.

Были уничтожены видные государственные и общественные деятели Абхазии. Для такого малочисленного народа, как абхазы, это были невосполнимые потери.

Страшным свидетельством этой человеконенавистнической политики стало то, что абхазы, насчитывавшие всего 18 процентов населения автономной республики, в 1939 году из общего числа репрессированных здесь составили 80 процентов.

Репрессий обрушивались не только на людей. Репрессиям подвергались абхазский язык, абхазская история и культура, национально-государственный статус республики, исконные географические названия, абхазский алфавит...

После расправы над Нестором Лакоба и другими видными деятелями республики сталинско-бериевский аппарат развернул широкую кампанию по огрузиниванию абхазов и Абхазии. В 1937—1939 годах вводятся новый абхазский алфавит и шрифт на основе грузинской графики. С 1940 г. во всех официальных документах абхазский народ перестали называть «абхазским народом», стараясь обезличить его, лишить своего имени и представить как одну из грузинских народностей.

С 1937 по 1953 гг. проводилось массовое насильственное переселение в Абхазию из районов Грузии. Даже во время войны, в 1941—1942 гг. это плановое переселение, на которое затрачивались огромные народные средства, не только не прекратилось, а, наоборот, усилилось. За счёт такого неестественного механического прироста численность грузинского населения в Абхазии между переписями 1939—1959 гг. увеличилась почти на 70 тысяч человек. в то время как коренного абхазского — всего на 5 тысяч.

В послевоенные годы шовинисты упразднили абхазские школы и ввели в них преподавание на грузинском языке.

Находясь в 1948 г. в Сухуми. Сталин как-то сказал: «Абхазы гораздо ближе нам, грузинам, чем сваны. Бедняга Лакоба не понимал этого...»[XIII]. Самой грубой фальсификации подвергались история и культура народа. Ему запрещалось говорить на родном языке. Происходило извращение кадровой политики, абхазов практически не было в руководящих партийных и советских органах[XIV]. Готовилось выселение абхазов.

Трагическая участь постигла и другие народы, жившие в Абхазии. В первую очередь это относится к гpeкам и туркам, тысячи которых были депортированы в 1949 году из Абхазии в Казахстан, а их дома заняли новые переселенцы из Грузии.

Не остался в стороне и такой вопрос, как переименование абхазских топонимических названий и замена их грузинскими[XV]. Началом топонимической экспансии и ассимиляторской политики, направленной против суверенитета автономной республики явилось постановление ЦИК СССР от 17 августа 1936 г. «О правильном начертании названий населенных пунктов», по которому столица Абхазской АССР город Сухум переименовывался в «Сухуми», т. е. опять-таки давался в грузинской транскрипции.

Только с 1948 по 1951 гг. в Абхазии на соответствующий лад были переименованы 147 названий. До сих пор около 50% населенных Пунктов Лишены исконных имен.

Несмотря на бесчинства и беззаконие, находились люди, открыто выступившие против попрания прав трудящихся автономной республики. Еще 25 февраля 1947 г. молодые представители абхазской научной интеллигенции Г. А. Дзидзария, Б. В. Шинкуба, К. С. Шакрыл обратились с письмом к секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову, в котором подробно рассказали о Положении в республике. В последнем, 13-м пункте, говорилось: «Для трудящихся Абхазии 4-е марта — День установления Советской власти в крае — был большим традиционным праздником. Но за последнее время эта знаменательная дата в жизни трудящихся Абхазии не отмечается. Не была отмечена она даже в 1946 году — на 25-м году существования Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики! В этот день, день 25-й годовщины Советской Абхазии, в Сухуми — столице республики — даже газеты не вышли»[XVI].

После ареста А. А. Кузнецова авторов письма стали преследовать как «буржуазных националистов».

В результате такой политики и насильственной ассимиляции численность абхазского народа к 1939 г. оказалась ниже уровня первой всероссийской переписи 1897 г. Так. например, только в Гальском районе абхазское население к 1939 г. уменьшалось вдруг, по сравнению с 1926 г., более чем на восемь тысяч и составило 1.786 человек[XVII].

Только XX съезд спас абхазский народ от уничтожения как этнос.

Сегодняшнее состояние межнациональных отношений в стране, и, в частности, в Абхазской АССР, наводит на мысль о необходимости радикальных перемен в этой сфере. Еще в 1978 г. абхазский народ неоднократно требовал и добивался включения в проект Конституции Абхазской АССР специальной статьи о праве свободного выхода автономной республики из состава Грузинской ССР. Однако бывший во времена застоя секретарем ЦК КПСС И. В. Капитонов, выступая в Сухуми на многотысячном собрании заявил, что решение этого вопроса в какой-либо форме представляется нецелесообразным[XVIII].

Перестройка, демократизация и гласность обнажили запретные зоны в национальных отношениях, всколыхнули и подняли на поверхность целый ряд, казалось бы, несуществующих проблем. Используя сложившуюся благоприятную обстановку, оживили свою деятельность националистически настроенные элементы. Так в настоящее время в Тбилиси и некоторых других городах Грузинской ССР идет, открытая пропаганда «национал-социалистских» идей под флагом грузинских меньшевиков с требованием огрузинить негрузинское население республики. Газета «Литературули Сакартвело» («Литературная Грузия») вещала, например: «В Грузии негрузинского ничего не должно быть. Негрузин тоже грузин в Грузии, он должен уметь говорить, писать и читать по-грузински, должен воспитываться на грузинской литературе, должен быть сочувствующим грузинскому духу и, наконец, не должен считаться гражданином Грузии, если всего этого нет у него»[XIX].

В том же духе высказываются и многие другие[XX].

Под прикрытием различных хозяйственных нужд и сейчас продолжается процесс переселения в автономную республику. И это несмотря на то, что плотность населения Абхазии многократно превышает республиканский и Общесоюзный уровень.

Как и прежде, продолжается, ставшая традиционной, фальсификация истории абхазского народа[XXI].

Если раньше тенденциозная грузинская историография не признавала абхазов автохтонным населением или же называла их грузинами, то теперь эти ученые «изобрели» теорию о двух коренных народах (грузины и абхазы) в Абхазии[XXII], что является вопиющей подтасовкой фактов. На этой основе они стали выступать с демагогическими заявлениями призывают к «дружбе» с абхазами, начисто забывая при этом о русских, греках, армянах, эстонцах, евреях и других народах, проживающих в автономной республике.

Нельзя не сказать и о том, что за время существования Абхазской автономии она была практически лишена возможности самостоятельно управлять экономикой решать хоть какие-нибудь значительные хозяйственные вопросы региона. Союзная, союзно-республиканская и республиканская система управления сдерживает социально-экономическое развитие Абхазии.

Обращает на себя внимание тот факт, что подведомственные Совету Министров республики предприятия составляют 7.7 проц.

Дальнейшее социально-экономическое и культурное развитие Абхазской АССР находится в прямой зависимости от расширения ее политических прав.

Только с переводом Абхазской АССР в иное положение — превращением ее в Советскую Социалистическую Республику станет возможным развитие ее народного хозяйства в полном соответствии с принципами общесоюзного разделения труда. Это позволит рационально и комплексно использовать уникальные природно-климатические условия, материальные и трудовые ресурсы, обеспечить более эффективное функционирование регионального народно-хозяйственного комплекса, отдавая предпочтение развитию перспективных отраслей экономики.

Пора, наконец, решительно приступить к реорганизации не оправдавших себя политических институтов. До каких пор будет существовать средневековая иерархия, делящая целые народы на ранги, подчиняющая одни республики другим? Даже во внутрипартийной структуре сложилось такое положение, которое ставит Абхазскую областную парторганизацию в замысловатую систему двойного подчинения.

Эти и многие другие наболевшие проблемы Абхазии подробно изложены абхазской общественностью в Письме от 17.06.1988 г. Президиуму XIX Всесоюзной партконференции, которое и по сей день остается без внимания.

Сегодня жизненно важной задачей является необходимость оздоровления межнациональных отношений, укрепления дружбы и братства между абхазским, грузинским, всеми народами, проживающими в Абхазии.

Это может быть достигнуто лишь путем возвращения Абхазии политического, экономического и культурного суверенитета в рамках ленинской идеи федерации.

Единственно правильное решение этого вопроса Ефрем Эшба видел в необходимости объявления Абхазии самостоятельной Советской Республикой. Шестьдесят с лишним лет тому назад он пророчески говорил: «Вот оружие, которым мы быстро справимся со всякими раздувателями национальной розни, вот средство, через которое мы восстановим быстро братское доверие между крестьянами абхазами и грузинами!..»[XXIII] Эти слова актуальны и сегодня.

Участники собрания в с. Лыхны Гудаутского района

18 марта 1989 года

31 марта 1989 года подписанное более тридцатью тысячами человек Лыхненское Обращение было доставлено адресатам в Москву. К каждой копии обращения были приложены 4501 листов подписей.

Полный текст Лыхненского Обращения был опубликован в абхазских республиканских газетах «Апсны капшь» и «Советская Абхазия» (№ 58 24.03.1989 г.).

--------------------------------------------------

[I] Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия М. 1983, с. 17; Дзидзария Г. А. Советская власть в Абхазии в 1918 году. Сухуми, 1972 г.

[II] ЦГАОР СССР. ф. 180. оп. 5, п 740 л 7. Сагария Б. Е. Национально-государственное строительство в Абхазии (1921—1931 гг.). — Сухуми. 1070. с. 25-26.

[III] Эшба Е. А. Торжественное заседание абхазского студенчества в Москве, посвященное 5-летней годовщине Советской Абхазии 4 марта 1926 г. Речь. Стенограмма. — Личный архив Е. А. Эшба: там же. Некоторые замечания по прочтении стенографического отчета IV съезда Компартии Грузии (1925 г.).

[IV] Сагария Б. Е. Там же. с. 27, 29.

[V] Эшба Е. А. Там же.

[VI] ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 64, оп. 2. д. 105, лл. 56—57: Сагария Б. Е. Образование и укрепление советской национальной государственности в Абхазии. Сухуми. 1981. с. 47.

[VII] ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 2139. л. 1.

[VIII] Сагария Б. Е. Там же. с. 35.

[IX] Эшба Е. А. Торжественное заседание...

[X] Сагария Б. Е. Там же. с. 87—93.

[XI] Дзидзария Г. Л. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми. 1975. с. 432—434. 439—440; Анчабадзе 3. В. Очерк этнической истории абхазского народа. Сухуми. 1976. с. 47—90; Чанба Р. К. Земледелие и земельные отношения в дореволюционной Абхазии. Тбилиси, 1977. с. 113-126; Лежава Г. П. Из истории рабочего класса Абхазии (1921—1941 гг.). Тбилиси. 1978, с. 44, 108.

[XII] Трудовая Абхазия, 1926. 15 июня.

[XIII] Из воспоминаний бывшего Председателя Совета Министров Абхазской АСССР М.К. Делба.

[XIV] Анчабадзе З. Б. там же с. 142. 144; Сагария Б. Е. Воспитание историей. — «Советская Абхазия»; 1988, 23 июня: Более подробно об этом см.: «Бзыбь». 1938. 21. 23. 25. 23 июня.

[XV] Кварчия В. Е. О языке земли родной. — «Советская Абхазия»; 1989. 14 января. Он же. Ойконимы Абхазии в письменных источниках. Сухуми. 1985 г.

[XVI] Личный архив Г. А. Дзидзария.

[XVII] Лежава Г. И. Изменение классово национальной структуры населения Абхазии (ХIХ—XX вв.). Сухуми. 1989. с. 120 (в печати).

[XVIII] «Советская Абхазия». 1978. 23 мая.

[XIX] Силагадзе А. Газета «Литературули сакартвело». 1988. 11 ноября.

[XX] Кванчилашвили Т. «Что будет дальше?». «Литературули Сакартвело» — 1988. 30 сентября (автор выводит формулу «Грузия для грузин»: Панджикидзе Г. «Литературули Сакартвело». 1988. 21 октября.

[XXI] Вопросы истории народов Кавказа. Тбилиси, «Мецниереба». 1988, с. 136—146: 225—235 и др. (см. об этом газ. «Советская Абхазия», 1989. 7 января): Очерки истории Грузии (Грузия в IV-X веках), т. П. Тбилиси. 1988 г. и др.

[XXII] Конституция СССР. Политико-правовые комментарии. М., 1982.

[XXIII] Эшба Е.А. Там же.