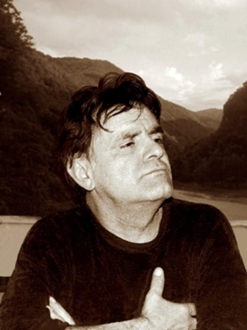

Об авторе

Искандер Фазиль Абдулович

(6 марта 1929, Сухум - 31 июля 2016, Москва)

Советский и российский прозаик и поэт абхазского происхождения. Родился в семье бывшего владельца кирпичного завода иранского происхождения. В 1938 г. отец писателя был депортирован из СССР. Воспитывался родственниками матери-абхазки. Окончил русскую школу в Абхазии с золотой медалью. Поступил в Библиотечный институт в Москве. После 3 лет обучения перевёлся в Литературный институт им. А. М. Горького, который окончил в 1954 году. Работал журналистом в Курске и Брянске. В 1955 году стал редактором в абхазском отделении Госиздата. Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в Сухуми в 1957, в конце 1950-х годов начал печататься в журнале «Юность». Известность к писателю пришла в 1966 г. после публикации повести «Созвездие Козлотура». Автор романов «Сандро из Чегема», «Человек и его окрестности»; повестей: «Стоянка человека», «Кролики и удавы», «Созвездие Козлотура», «Софичка», «Школьный вальс или Энергия стыда», рассказов: Тринадцатый подвиг Геракла, «Начало», «Петух», «Рассказ о море», «Дедушка» и других произведений. Искандер-прозаик отличается богатством воображения. Искандер предпочитает повествование от первого лица, выступая в роли явно близкого самому автору рассказчика, охотно и далеко отклоняющегося от темы, который среди тонких наблюдений не упускает случая с юмором и критически высказаться о современности. В 1979 году участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого секса»). Был членом жюри на финальной игре Высшей лиги КВН 1987 года. В 2006 году участвовал в создании книги «Автограф века». По произведениям Искандера сняты худ. фильмы: «Время счастливых находок», «Воры в законе» (1989), «Пиры Валтасара» (реж. Ю. Кара) и другие. Особое место в творчестве писателя занимают его худ.-публ., лит. и филос. статьи и эссе и многочисленные интервью, опубликованные в центральной российской и зарубежной прессе во второй половине XX в. Среди них: «Ценность человеческой личности», «Человек идеологизированный», «Поэты и цари» и др. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), III степени (1999) и IV степени (2009). 12.06.2014 президент РФ В.В. Путин вручил писателю Государственную премию РФ в области литературы и искусства.

(Источник текста и фото: http://ru.wikipedia.org.) |

|

|

|

|

Фазиль Искандер

Рассказы (часть 4):

РЕМЗИК

В тот вечер они сидели на теплых ступеньках крыльца, и Ремзик рассказывал про подвиги своего дяди, военного летчика, ночного бомбардировщика.

Дом, на крылечке которого они сидели, принадлежал директору кондитерской фабрики. Из распахнутых окон, оклеенных крест-накрест бумажными полосами, доносились звуки патефонной музыки. Девочки, подружки директорской дочки Вики, учились танцевать. Они приглашали и мальчиков, но Ремзик отказался за всех, и мальчики остались на крыльце.

Им всем было по двенадцать лет, и Ремзик считал, что им рано учиться танцевать. И вообще сейчас не время, сейчас идет война. Кроме того, на нем была обувь из расслоенных старых покрышек, которую многие теперь носили и называли ее "мухус-сочи", имея в виду, что ей нет сносу. Ноги в этих резиновых башмаках прели, и это чувствовалось в помещении, и от этого Ремзик испытывал некоторую неловкость.

Время от времени директорская дочка высовывала голову из окна и смотрела на крыльцо, где сидели ребята, с рассеянной бесплодностью стараясь заинтересоваться рассказом Ремзика.

Несмотря на то что на улицах и в домах не было света из-за светомаскировки, лицо девочки было хорошо видно — на небе стояла большая, яркая луна. В лунном свете лицо девочки казалось более взрослым.

Лицо ее Ремзику было приятно, но он никогда в жизни ни ей, ни кому другому не признавался в этом. Он считал, что ему, двенадцатилетнему мальчику, девочка вообще не должна нравиться, тем более сейчас, когда идет война.

Не сумев заинтересоваться рассказом Ремзика, девочка уходила в глубину дома, в другую комнату, где горел свет и играла музыка, постыдной сладостью обволакивавшая душу мальчика. Ремзик знал все эти пластинки, потому что все они и многие другие были у тети Люси, жены дяди, которую он привез из Москвы.

Да, дядя Баграт ничего на свете не боялся. С самого начала войны он летал в тылы врага, и его ни разу не сбили. Один раз ранили в ногу осколком зенитки, но сбить ни разу не сбили. И тогда ему удалось дотащить самолет до аэродрома. Мало того что он был замечательным летчиком, он еще был и везунок.

Он летал на "ПО-2" с хвостовым номером 13. Ни один летчик даже близко не хотел подходить к самолету с таким невезучим номером. А он летал, и хоть бы что! Правда, в самолет попадало множество осколков, и он был весь в латках, но мотор ни разу не был задет.

Вообще ему всегда во всем везло! Ну хотя бы такой случай! Мальчик задумался, стоит ли рассказывать такой случай, потому что его навряд ли можно было назвать подвигом, но случай этот полностью оправдывал его прозвище везунка.

Кстати, он уже про все подвиги дяди рассказал, а ему хотелось и про тот случай вспомнить.

...Это был такой случай, когда они с фронтовым другом приехали в Москву на кратковременный отдых. У них у обоих были полные, ну представляете, полные-преполные планшеты денег. И они на радостях так крепко выпили в ресторане, что обо всем забыли. Просто ничего не помнили. А у них были полные-преполные планшеты денег. Они в ресторане угощали не только музыкантов, но и просто кого попало, потому что денег у них было полным-полно. У них просто планшеты лопались от денег, потому что они целый год не были в отпуску, а на фронте денег тратить негде, да к тому же он еще был холостой.

А утром они проснулись в гардеробе у швейцара. Оказывается, они там проспали всю ночь, подложив под голову планшеты. И никто у них не вытащил планшеты из-под головы, а ведь кругом жулики — война! Просто смешно! И они для смеха пересчитали деньги в своих планшетах, и оказалось, что никто ничего не взял, кроме того, что они потратили в ресторане каких-нибудь (для них, конечно) две тысячи...

— Мальчики, может, вы все-таки зайдете? — сказала Вика, опять некоторое время выглядывая в окно и бесплодно пытаясь заинтересоваться рассказом Ремзика.

— Охота была в жару в комнате сидеть, — за всех сказал Ремзик и посмотрел на нее своими большими глазищами. Девочка снова исчезла в окне.

— А то зайдем, может, угостят? — сказал Чик и искоса посмотрел на Ремзика.

— Сейчас все на карточки живут, — рассудительно отрезал Ремзик.

— Много ты знаешь, — возразил Чик, — у них бывают бракованные пончики и конфеты, еще вкуснее, чем небракованные...

— Чик правду говорит, — сказал Лесик. Он жил с Чиком в одном дворе и всегда его поддерживал.

Из окон донеслась веселая музыка "Кукарачи", которую так любила жена дяди, тетя Люся.

— Или взять, как он женился, — продолжал Ремзик, нежно улыбаясь чудачествам дяди, — опять приехал в Москву на три дня, уже с другим товарищем... Вдруг увидел на главной улице Москвы красивую девушку с тяжелой сумкой. И вот он говорит товарищу: "Я сейчас помогу этой девушке, и она будет моей женой..." И что же? Он догнал эту девушку, помог ей донести сумку до дому, и она стала его женой.

— Ух ты! — удивился Лесик. — Только из-за этой сумки согласилась?

— Может, у него опять был полный планшет денег? — с некоторым ехидством заметил Чик.

Ремзик не заметил этого ехидства, он только заметил глупость такого предположения.

— Не в этом дело, — сказал он, — в тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким боевым летчиком. А ему повезло, потому что она мечтала, а он ее именно заметил.

— Пацаны, — кивнул Чик на окна, — может, угостят... Они однажды угощали горелыми конфетами... Еще мировее, чем настоящие...

— Кто тебя угостит, если все на карточки живут, — снова заметил Ремзик, — другое дело, если родственники из деревни привозят что-нибудь... Но у них нет в деревне родственников...

— Ну тогда расскажи что-нибудь интересное, — сказал Чик, — а то — напился, женился... Скукота...

— Ты сначала узнай, с кем напился, а потом говори, — ответил Ремзик, обидевшись за дядю. — Он напился, — продолжал Ремзик, оживляясь оттого, что вспомнил еще один нерассказанный случай, — с тем летчиком, которому спас жизнь. Это был замечательный случай. Летчика этого подбили над Брянскими лесами, и он успел передать по радио, что не дотягивает до линии фронта. Видно было, что он пошел на вынужденную посадку, но больше о нем ничего не было известно. Два дня все летчики аэродрома его искали...

Вдруг Ремзик ощутил, что в густой тени дома на противоположной стороне улицы стоит человек. Неосознанное омерзение и страх пронзили мальчика. Так бывает во сне, когда видишь человека, добродушно разговаривающего с тобой и улыбающегося тебе, но ты знаешь, что он хочет тебя убить.

В первое мгновение он подумал, что это шпион какой-нибудь, а потом понял, вернее, угадал, что это тот доктор из госпиталя, где работает тетя Люся. Он иногда к ним заходил. Он заходил даже тогда, когда дядя прилетал на два-три дня с попутным транспортным самолетом.

Человек почти полностью сливался с чернотой тени каменного дома, у которого он стоял. И все-таки, если приглядеться, силуэт его слегка обозначался, словно оживший и страшный кусок этой черноты. Чуть бледнеющая полотняная кепка увенчивала его страшный силуэт.

Он стоял неподвижно в густой черной тени и чего-то ждал. Но чего? Омерзение догадки пронзило мальчика: "Он ждет, когда мы разойдемся! Так, значит, мама была права!"

— Ну а потом? — донесся до него голос Чика. — Ты что, оглох?

— Его искали все летчики, — сказал Ремзик, напрягая волю, чтобы никто ничего не заметил, — но нашел его мой дядя. Он верил в него и потому правильно искал... Он верил...

— Да знаем, что верил, — перебил его Чик, — но почему именно он нашел его?

— Потому что он верил, — упрямо повторил Ремзик, — он верил, что его друг такой же опытный летчик, как и он сам. К тому времени уже мало оставалось опытных летчиков. На том аэродроме только их двое и оставалось, и потому он верил в него. В лесах бывают тысячи всяких полян. Но дядя верил в него и потому искал его по-своему. Он снижался над теми полянами, на которых он сам мог бы приземлиться. А над другими полянами он не снижался, потому что друг его был такой же опытный летчик, как и он сам... И учтите, — продолжал он, — дядя рисковал жизнью, потому что немцы могли найти самолет его друга и устроить там засаду. И потому он спешил, чтобы опередить немцев.

— Но ведь товарищ его мог бы махнуть рукой, — сказал Лесик, — тогда было бы ясно, что там немцев нет...

"Махнуть рукой"! — с горечью повторил Ремзик и украдкой взглянул в тень, где продолжало стоять что-то темное, зловещее...

— По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке? Нет, он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и прилетел на аэродром. Он был отчаянный храбрец, он даже предложил командованию сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждение и забрать самолет...

— Но почему был, Ремзик, — спросил Абу, — он ведь жив?

— Конечно, жив, — сказал Ремзик с мстительной силой и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке.

Он подумал: "Он ждет, чтобы мы все разошлись, а потом он войдет через парадную дверь и ляжет в комнате, в которой дядя жил со своей женой. Там даже нет второй кровати".

— Пацаны, тише, кажется, "мессершмитт" летит! — сказал Чик.

Ребята замерли, прислушиваясь, но в этот миг в доме заиграла пластинка под названием "Брызги шампанского", и вдруг, словно пластинка сама вдребезги разлетелась, на Чернявской горе с каким-то запоздалым бешенством залаяли зенитки.

Девочки в доме завизжали и выключили патефон. Мальчики вскочили на ноги и, подняв головы, искали в небе одуванчики разрывов. Но их не было видно. Только было слышно, как высоко в небе раздаются еле слышные звуки разрывов, похожие на тот звук, который издают губы человека, когда он пускает из рта кольца табачного дыма: пуф, пуф, пуф.

Снова загремели зенитки. По небу зашарахались прожекторные лучи. К зениткам на Чернявке присоединились зенитки с Маяка. Прожекторные лучи шарахались по небу, то скрещиваясь, то разбегаясь, но самолета не было видно, и только было слышно, как позвякивают оклеенные окна домов, отражая залпы зениток.

В промежутках между залпами высоко в небе продолжал зудеть "мессершмитт". Потом залпы совсем замолкли, а по небу все еще бегали прожекторные лучи, словно чувствуя свою вину за то, что не смогли остановить или вовремя заметить немецкого летчика.

— Опять ушел, — сказал Чик и сердито сплюнул.

— На Чернявке девчонки-зенитчицы, кого они могут сбить? — сказал Абу презрительно.

— Я и то раньше услышал, — сказал Чик.

— Настоящие зенитчики на фронте, — сказал Ремзик, — кто их будет держать в тылу...

Он очень боялся, что кто-нибудь из мальчиков заметит его волнение. Кажется, никто ничего не заметил.

Он снова вгляделся в тень дома на противоположной стороне тротуара, но там сейчас никого не было. "Может, мне тогда показалось", — подумал он. Вернее, попытался подумать. Но он знал, что ему ничего не показалось.

Человек этот стоял в тени дома, расположенного рядом с их домом. Если бы он оттуда ушел направо, ему пришлось бы проходить мимо школьного забора, где очень короткая тень, и его было бы видно. Если бы он, пройдя дом Ремзика, пошел бы дальше, то его было бы видно в промежутке между их домом и домом Чика, там тоже короткая тень, от забора.

Значит, он вошел в их дом через парадный вход, который открывали, только когда приезжал дядя, и раньше, когда еще был папа...

Давняя боль пронзила Ремзика, словно новая боль сорвала кожицу со старой раны: "Па, я больше никогда-никогда не сдрейфлю! Ведь я все-таки был тогда маленький! Ты же помнишь?! Мне же было тогда восемь лет!"

...Он подумал: наверное, когда мы выходили со двора Чика, он как раз подходил к нашему дому и, заметив нас, остановился в тени. А мы, как назло, сели на крылечке директорского дома, и он не мог сдвинуться с места, потому что боялся, что я его замечу.

Девочки в доме снова завели патефон. И снова музыка сладостной болью обволокла его душу. Эта пластинка называлась "Риорита".

— Ну я пошел, — сказал Ремзик и встал с крыльца.

— А как же самолет? — спросил Чик.

— Какой самолет?

— Ну тот, который сел в Брянском лесу, — напомнил Чик.

— Ах тот, — вспомнил Ремзик, чувствуя, что потерял вкус к рассказу, — им не разрешили спасти его...

— Ремзик, ты уходишь? — спросила Вика, появляясь в окне.

— Да, — сказал он сухо, — мне завтра рано вставать.

— Спокойной ночи, Ремзик, — сказала она, как бы растворяя сухость его ответа своей доброжелательностью.

— Спокойной ночи, — ответил Ремзик.

— А на море когда? — спросил Чик.

— Часиков в одиннадцать, — ответил Ремзик не оборачиваясь, — я тебе крикну.

Он подошел к калитке, просунул руку сквозь штакетник и скинул крючок. Калитка, скрипнув, отворилась. Но почему-то собака его не кинулась ему навстречу. Обычно она лежала у крыльца под огромным стволом магнолии, где между толстыми, уходящими в землю корнями она нашла себе уютное место.

С начала войны, когда в городе с продуктами стало очень трудно, мама вместе с тремя детьми, из которых Ремзик был самым младшим, переехала в родную деревню Анхару, где работала в больнице и жила в доме дедушки.

После того как ее младший брат женился и привез из Москвы свою жену, Ремзика решили оставить в городе, чтобы он ей помогал и ей не было страшно одной.

С тех пор они жили здесь, и Ремзик ходил на базар, получал по карточкам продукты и присматривал за садом. Вообще с тетей Люсей ему жилось хорошо. Она была добрая, щедрая, красивая, Ремзик это знал точно. На нее посматривали мужчины. Один парень, живший на их улице и приехавший домой после госпиталя, однажды, увидев их вместе, крикнул Ремзику:

— Ремзик, родственника не хочешь?

— Ты что, — ответил ему Ремзик, удивившись его неосведомленности, — тетя Люся жена дяди Баграта!

— Ну и везет же некоторым! — сказал этот парень и посмотрел на свою вытянутую раненую ногу.

Тетя Люся улыбнулась ему, всем своим видом показывая, что она ценит признание фронтовика.

Да, Ремзику нравилась жена дяди, ее красота казалась ему заслуженным подарком для дяди. Единственное, что огорчало его, — это то, что мама явно ее не любила. Это его сильно огорчало, но он успокаивал себя тем, что мама сама очень любит своего младшего брата и ревнует ее к нему. Он знал, что это с женщинами бывает.

Веранда была освещена электрической лампочкой, потому что отсюда свет не был виден на улица. Стол был накрыт. На нем стоял чайник, укрытый полотенцем, хлебница с четырьмя кусками хлеба, банка с джемом и бутылка с сиропом.

Не останавливаясь на веранде, он прошел в прихожую, прошел мимо своей комнаты и вошел в столовую. Он увидел тетю Люсю и ее подругу Клаву. Тетя Клава стояла на четвереньках и, неприятно выпятив зад, шарила веником под кушеткой, пытаясь оттуда выгнать собаку. Но Барс в ответ только рычал. Он почему-то не хотел вылезать из-под кушетки.

Тетя Люся, держа в одной руке керосиновую лампу и низко склонившись над тахтой, что-то искала на ней. Ремзик понял, что она ищет клещей, которые бывали на собаке, хотя он часто купал ее в море.

Тетя Люся была очень брезглива и не любила кошек и собак. Ремзика всегда удивляла и огорчала эта ее черта. Во всем остальном она была очень добрая. Вернее, до сегодняшнего вечера казалась такой.

Сейчас она была в ночной рубашке с большим вырезом на груди. Тяжелый пучок золотистых волос был приподнят на затылке. Ладонью одной руки прикрывая свет от окна и низко склонившись над тахтой, она внимательно осматривала каждый кусок ковра, озаренный пятном света. Ладонь, прикрывавшая лампу, просвечивала розовой кровью.

Обе женщины были так увлечены, что не заметили, как он вошел в комнату. Дверь в спальне была слегка приоткрыта. И в этой приоткрытой двери он увидел заднюю ножку кровати, простыню, свисавшую с края расстеленной постели, и на одном из двух шаров, увенчивающих спинку кровати, нахлобученную полотняную кепку. Спальня была освещена светом луны, падавшим из невидимого отсюда окна.

Мальчик сделал еще один шаг, так, чтобы в приоткрытую дверь ничего не было видно. Сейчас он был услышан, и тебя Люся осторожно, чтобы не опрокинуть лампу, повернула к нему голову. Теперь ее нежное лицо, озаренное лампой, светилось розовой кровью, так же, как и ладонь.

— Помоги нам выгнать Барса, — сказала она, — меня мутит от его блох.

— На нем клещи бывают, — ответил Ремзик, — блохастым он никогда не бывал.

— Тем хуже, — сказала она, нахмурившись, и опять склонилась над кушеткой, — я, по-моему, видела эту мерзость... но никак не могу найти.

Ремзику показалось, что она нахмурилась из-за того, что дверь в спальню была приоткрыта и он мог что-нибудь увидеть.

— Барс, ко мне, — сказал Ремзик, и собака, не выходя из-под кушетки, радостно застучала по полу хвостом.

Тебя Клава продолжала стоять на четвереньках, неприятно выпятив зад.

— Барс, ко мне, говорят!

И собака вылезла из-под кушетки и, виновато виляя хвостом, подошла к мальчику.

— Ужин на столе, — сказала тетя Люся, — можешь весь хлеб съесть...

Когда он вместе с собакой вышел в переднюю, он услышал из столовой голос тети Люси, угадал значение слов, произнесенных тихим раздраженным голосом:

— Дверь прикрой...

Ремзик вышел на веранду и остановился, не зная, что делать. Он посмотрел на Барса, собака тоже посмотрела на него, словно спрашивая: "Ну, что теперь будем делать?"

И эта полотняная кепка, нахлобученная на шар и увиденная в приоткрытую дверь, и эти упорные поиски клеща на кушетке, и эта розовеющая кровь в свете лампы, и этот оттопыренный зад тети Клавы, и эти попытки выгнать упирающегося Барса — все это слилось в его душе в картину невыносимой гнусности.

Все-таки он вспомнил, что с обеда голоден, и сел к столу. Он налил себе теплого кипятка, закрасил его сиропом и, доставая ложкой из банки мандариновый джем, мазал его на хлеб и ел, запивая теплым чаем. Джем был, как всегда, прогорклый, и он третий кусок хлеба ел без джема, хотя в банка его еще было много. Последний кусок хлеба он бросил собаке.

Выпив чаю, он продолжал сидеть за столом, не зная, что делать. По возне в столовой он чувствовал, что они продолжают искать клещей. Он подумал: они ищут клещей, а Этот притаился в спальне и ждет, когда она придет к нему и ляжет вместе с ним.

Временами с моря доносился ночной ветерок, и листья виноградных плетей, вьющихся под карнизом веранды, тихо лопотали. Гроздья недозрелой "изабеллы" темнели в зеленых гирляндах листвы. Он дотянулся рукой до ближайшей грозди и машинально отщипнул несколько ягод. Кислая мякоть скользила в горло. Он сплюнул шкурки на пол. Барс тотчас же слизнул их.

Он подумал: "Оказывается, она предательница, а я ей еще магнолии рвал". Примерно в неделю раз он влезал на дерево и срывал тяжелую, пахучую чашу цветка.

— Божественно, — говорила она, окуная лицо в белоснежные лепестки. Может, она для Этого украшала цветами магнолии свою спальню? Он подумал и честно откинул такую возможность. Она Этого еще не знала, она еще даже не работала, когда просила сорвать ей цветок магнолии. А ведь первый раз сорвал ей этот цветок дядя, когда они впервые вместе приехали из Москвы.

Он с грустью вспомнил тогдашнюю радость. Сколько было праздничного народу в доме, сколько стояло на полу ее небрежно полураскрытых чемоданов, откуда, как ему казалось, вываливались несметные сокровища ее одежд, какой она была радостной хохотушкой, как она бесконечно чмокала дядю, как она с Ремзиком бегала по саду, удивляясь южной пышности цветов, фруктовым деревьям и даже всяким сорнякам, которые здесь, оказывается, вымахивают до размеров, неслыханных в Москве! Как он тогда любовался ими обоими, как он с тайной щедростью позволял ей любить его!

На следующий день после приезда дяди в доме было много гостей, все радовались его приезду и женитьбе, и все крепко выпили, а потом, когда гости вышли на веранду, тетя Люся показала на огромный цветок магнолии на вершине дерева, и дядя полез сорвать его, а гости, стоя на веранде и на лестнице, сами крепко выпившие, смеялись его чудачеству и подзадоривали его. И только мама, побледнев, стояла на крыльце, повторяя одно и то же:

— Баграт, ты же выпивший... Баграт, ты же выпивший...

— Чтоб ночной бомбардировщик рухнул с какой-то паршивой магнолии, — рычал он, карабкаясь с ветки на ветку, и, наконец, дотянулся до цветка, обломал его и стал спускаться вниз.

Ремзик навсегда запомнил, как он висел на последней ветке с огромным белым цветком, зажатым в зубах, слегка покачиваясь и косясь на землю, чтобы спрыгнуть, переложив тяжесть на здоровую ногу, и наконец под смех и гром рукоплесканий спрыгнул и, не удержавшись на здоровой ноге, упал на землю, но тут же сделал вид, что он нарочно повалился, а она вместе с Барсом подбежала к нему, целуя его и подымая с земли. Гости продолжали смеяться и хлопать в ладоши, и только мама, скрывая радость, сказала:

— Людей постыдитесь...

...Громко разговаривая, по улице прошли мальчики, с которыми он сидел на ступеньках крыльца.

— Я же говорил, угостят, — сказал Чик.

— Ты всегда угадываешь, — восхитился Лесик.

— У меня нюх, — сказал Чик.

— Но ты же не знал, что будет арбуз, — заметил Абу.

— Я знал, что что-нибудь будет, — это главное, — сказал Чик.

— Пацаны, значит, завтра на море? — раздался голос Абу уже издалека, и было ясно, что Чик и Лесик свернули к своему дому, а Абу пошел дальше к своему и уже оттуда крикнул.

— Да, — ответил Чик, — ко мне Ремзик зайдет, и мы тебе крикнем.

— Собак возьмете?

— Там видно будет, — важно сказал Чик, и он услышал, как хлопнула калитка в соседнем доме.

Грустная зависть к их беззаботности охватила Ремзика. "Неужели и я до сегодняшнего дня был такой же, как они?" — подумал он. Он почувствовал, что больше никогда, никогда не сможет быть таким.

Дверь из прихожей отворилась, и тетя Люся вышла на веранду.

— Ты еще не спишь? — спросила она, поеживаясь от ночной прохлады, скрещивая и с любовью поглаживая свои тонкие, голые руки. — Клава остается у нас...

— Знаю, — с невольной прозорливостью ответил он.

— Знаешь? — переспросила она и посмотрела ему прямо в глаза. Он не выдержал ее взгляда и опустил свой. У него были огромные наивные глазищи, из-за которых дядя шутя называл его "Птица Феникс".

— Ну да, — сама ответила она за него, — уже ведь поздно... Ложись и ты...

— Мне неохота, — сказал он и неожиданно для себя добавил: — Я буду спать здесь...

Это было неосознанным желанием отделиться от них. Он подумал: тетя Клава остается здесь, потому что Этот остается здесь. Он подумал: так они решили на случай, если приедет кто-нибудь из родственников или дядя.

За этот год дядя трижды прилетал с попутным транспортным самолетом, и всегда ночью. Ремзика всегда будили, и устраивался замечательный ужин с жареными бататами, с американской свиной тушенкой, с каким-то чудесным, белым, как снег, хлебом. Консервы и хлеб всегда привозил дядя.

Однажды он приехал с тем самым летчиком, которого он спас. Оба они были чем-то похожи друг на друга. Оба коренастые, небольшого роста, и у обоих грудь, как в панцире, в медалях и орденах. Какое счастье было прогуливаться с ними по набережной и видеть, как девушки так и чиркают их глазами, а пацаны с уважительной завистью смотрят на Ремзика. В такие минуты Ремзик в глубине души надеялся, а иногда даже был уверен, что за ними тайно наблюдает кто-нибудь из тех людей, которые должны разобраться в деле отца с этой распроклятой ртутью. Он думал, что этот тайный наблюдатель призадумается, глядя на дядю, и скажет себе: не может быть, чтобы в одной и той же семье был и вредитель и такой бравый летчик, весь в орденах. Надо как следует изучить историю с этой ртутью, найденной в горах, может, отец Ремзика и в самом деле ни в чем не виноват...

К сожалению, дядя во время этих неожиданных прилетов бывал дома не больше двух-трех дней, а в последний раз сказал, что теперь не скоро прилетит, потому что фронт ушел вперед, а аэродром перебазируется.

Она снова вышла на веранду, держа в руках две простыни и подушку.

— Что это ты киснешь, Птица Феникс? — спросила она, взметнув простыню и постелив ее на топчане. — Сейчас я тебе взобью подушку...

Все это она делала и говорила, как ему сейчас казалось, с невыносимой фальшью. Особенно фальшивым ему казалось, что она осмелилась его называть так, как его называл дядя. Она и раньше иногда его так называла, но сейчас это было невыносимо.

— Ложись, — сказала она. Он не двинулся с места. Он подумал: она хочет, чтобы все в доме успокоилось и она спокойно ушла к Этому.

— Мне еще ноги надо вымыть, — все же добавил он, смягчая свое упрямство. Она в это время стояла у раковины и долго мыла зубы, потом так же долго мыла с мылом лицо и руки, а потом так же невыносимо долго вытирала их полотенцем. Он подумал: она так старательно моется, чтобы получше погрязнеть с ним.

Она пожелала ему спокойной ночи, выключила свет и вошла в дом, закрыв изнутри дверь на цепочку. Он слушал ее шаги. Вот она вошла в столовую, что-то сказала тете Клаве, которую она почему-то фальшиво называла компаньонкой (раньше казалось смешно), потом вошла в спальню и прикрыла за собой дверь.

Мерзость! Мерзость! Мерзость!

Он встал со стула, снова зажег свет и, сняв свои "мухус-сочи", вымыл их под краном и вынес на лестницу сушить. Потом он вымыл ноги и сел на постель, дожидаясь, чтобы они высохли. Ноги приятно холодели после обуви, горячащей и саднящей ступни.

"Оказывается, я был дураком, — подумал он, — оказывается, мама была права". После первого отъезда дяди тетя Люся устроилась работать в бухгалтерию военного госпиталя. У нее было неполное высшее образование, и мать Ремзика, которая сама там раньше работала, помогла ей устроиться.

В этом госпитале был кружок, которым руководил этот доктор и в котором сам он пел. Этот кружок посещала тетя Люся, и там они познакомились. Ремзик несколько раз провожал ее туда и слышал, как они поют. И вот что удивительно: тогда же Ремзику показалось, что тетя Люся очень плохо поет, а этот доктор ее вовсю расхваливает. Он тогда подумал, что, наверное, он, Ремзик, ничего не понимает в этом деле или этот доктор слишком добрый.

Вернее, в глубине души он был уверен, что она и в самом деле плохо поет, во всем остальном прекрасна. В конце концов, он решил: или этот доктор слишком добрый, или его кружок слишком плохо посещают другие сотрудники госпиталя. Он знал по школе, что такие вещи случаются. Теперь он понял, как он был прав! Оказывается, этот доктор подхалимничал перед ней, чтобы склонить ее к предательству.

___

Жена Баграта любила своего мужа так, как она могла любить, и так, как, по ее разумению, любили и другие молодые женщины в ее окружении. Она заранее не думала, что изменит своему мужу, но соблазн, существующий для всех людей, а для красивой женщины в особенности, не был огражден той силой нравственного воображения, которая задолго до реальной опасности подает сигналы тревоги и задолго до нее заставляет женщину достаточно тонкого душевного склада мучиться угрызениями совести так, как будто уже все случилось, и тем удерживает ее от соблазна.

И когда все случилось, она сначала погрустила, а потом решила, что во всем виновата война да и он, Баграт, писавший ей, чтобы она не скучала, а развлекалась и веселилась как могла.

___

"Да, — думал Ремзик, вспоминая этот кружок пения, — я был прав, но больше всех была права мама".

Мама в месяц раз или два приезжала в город и привозила из деревни фрукты, зелень, кукурузную муку, иногда курицу.

Первая стычка мамы с тетей Люсей произошла из-за тети Клавы. Тетя Клава работала в том же госпитале фельдшерицей. Она там работала еще тогда, когда госпиталь был обыкновенной больницей и мама тоже там работала. Поэтому она ее знала.

Мама сказала про тетю Клаву, что она нечистоплотная женщина. И Ремзик тогда решил, что мама неправа, а права тетя Люся, которая говорила, что ей скучно одной и ей нужна компаньонка.

Ну ладно, думал он, пусть это и глуповатое слово, но при чем же здесь чистоплотность? Правда, она у них часто бывала и иногда даже готовила, но никакой особой нечистоплотности он за ней не заметил. Очень даже вкусно она готовила, особенно пирожки, когда собирались гости.

Теперь он понял, что взрослые это слово могут употреблять совсем в другом смысле. Оказывается, это слово может означать предательство женщиной мужчины или мужчиной женщины. Но ведь тетя Клава не замужем, подумал он, кого же она предала? Наверное, у нее был жених, решил он, и она его предала.

Он вспомнил последний приезд матери и неприятности, связанные с этим приездом. Тетя Люся была на работе, и Ремзик был дома один.

Мать обошла все комнаты и, вернувшись на веранду, грустно уселась на топчане. Она некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ремзика, сидевшего напротив за столом. Он ел вареную кукурузу, привезенную матерью из деревни, намазывая ее аджикой.

— Ремзик, — сказала она, — по-моему, этот доктор ухаживает за Люсей.

— Какая глупость, — ответил ей Ремзик, продолжая жевать кукурузу. — У него есть жена.

— Ты ничего не понимаешь, — вздохнула мать и с неприятной задумчивостью уставилась в какую-то точку. Ремзик страшно не любил, когда она вот так уставится в одну точку и словно проваливается куда-то. Ему всегда было жалко ее в такие минуты, но не сейчас. Это было оскорбительно, что она подозревает в предательстве жену дяди.

— Я же лучше знаю, — сказал он раздраженно, — у него есть жена и двое детей... Они живут в военном городке...

Он заметил, что она его не слушает. Она уставилась в пространство и думала о своем.

— Господи, — сказала она, — какой доверчивый дурак... Жениться на девушке, встреченной на улице...

Мама заплакала, а он продолжал есть кукурузу, хотя есть ее уже не хотелось. Ему было жалко маму и неловко за то, что она оскорбляет тетю Люсю, и он чувствовал раздражение за ее какую-то несовременность. Ведь это раньше когда-то было, что если муж уходит на войну, жена только и делает, что нянчит детей и смотрит на дорогу. Сейчас совсем другое время, сейчас ничего плохого нет, если муж на войне, а жена иногда повеселится. Дядя сам ей в письмах писал, чтобы она не скучала.

— И что это за сборища, — продолжала мать сквозь слезы, — такая ужасная война... Здесь не так заметно, а в деревне каждый день оплакивают кого-нибудь. А они только и знают, что крутят патефон...

Ему совсем расхотелось есть кукурузу, но жалко было выбрасывать наполовину съеденный початок. Он гуще намазал аджикой оставшуюся часть початка, чтобы легче шло.

По субботам и воскресеньям в их доме собирались молодые женщины и мужчины, среди которых всегда бывал и доктор. Ему было лет сорок, и Ремзик считал его пожилым человеком. Он даже не понимал, почему они его терпят. Но потом сообразил, что мужчин и так всегда меньше, чем женщин, так что приходится пользоваться и пожилым доктором. К тому же он частенько пел и приносил спирт из госпиталя, который мужчины пили, разбавляя водой, а женщины — водой и сиропом.

Ремзик любил эти вечеринки потому, что на них бывало сытно и весело. На столе стояли американская тушенка, масло, галеты и жареные бататы, которые в те времена стали разводить на Кавказе. Играл патефон, и можно было есть что хочешь, а не этот мандариновый джем, от которого у него всегда бывала изжога.

Мама посмотрела на часы и стала как-то быстро и суетливо вытирать платком лицо. Он подумал: скоро должна прийти тетя Люся и она не хочет, чтобы тетя Люся увидела ее такой. Ему стало очень жалко ее.

— Что бы ни случилось, Ремзик, — сказала она, пряча платок, — помни, Баграт ничего не должен знать... Он каждую минуту рискует жизнью...

— Глупости, — сказал Ремзик сурово, — она обо всем ему пишет... Я же лучше знаю...

— Обо всем, — вздохнула она и спросила у него: — Где ключ от парадной? Почему он не висит на месте?

"В самом деле, — вдруг подумал он, и что-то екнуло у него в груди, — ключ не висит на месте". Он и раньше это заметил, но не придал этому значения. В следующее мгновенье он вспомнил, до чего рассеянная бывает тетя Люся и как много вещей она забывает, где положила.

— Через парадную никто не ходит, — сказал он твердо, — мало ли куда она могла положить ключ...

Вечно у мамы какие-то глупости в голове! Он снова почувствовал аппетит и стал грызть кукурузу.

Мама опять уставилась в одну точку. Он быстро доел початок, боясь, что она новым вопросом опять испортит ему настроение.

— Во всяком случае, ты на этих сборищах не сиди, — сказала она, выходя из задумчивости, — иди к соседям или читай у себя в комнате.

— Хорошо, — сказал он ей, чтобы успокоить ее, и выбросил голую кочерыжку во двор. Барс вскочил из-под магнолии, где он сидел, и, подбежав к кочерыжке, стал выкусывать из нее остатки кукурузных зерен.

— Только бы окончилась война, — сказала вдруг мама, и лицо ее приняло неприятное, жесткое выражение, — духу ее здесь не будет...

...Потом пришла тетя Люся, и мама как ни в чем не бывало разговаривала с ней, спрашивала про работу, про письма от Баграта, и они вдвоем приготовили обед, и Ремзику показалось, что мама забыла про свои подозрения, потому что они мирно втроем пообедали и она даже не вспомнила про ключ.

Мама уезжала вечером автобусом, и он провожал ее до станции. Она села в автобус, и он стоял возле нее у открытого окна и ждал, когда тронется машина.

— Следи, — вдруг сказала она ему из автобуса, — если этот подлец будет приходить.

— Отстань, — сказал он раздраженно, а мать, вздохнув, печально замкнулась. Он с нетерпением ждал, когда отойдет автобус.

Он понял тогда, что ничего не забылось, а все затаилось еще глубже. Главное, мама никак не могла понять, что своими подозрениями она не только унижает тетю Люсю, но и своего любимого брата.

И вот оказалось, что все правда! Стыд и мерзость! Стыд и мерзость!

Сейчас Ремзик с особенным омерзением вспомнил, что однажды на одной вечеринке этот доктор, которого долго просили спеть, наконец согласился и, став возле тети Люси, большой, как памятник, вдруг рухнул на колени и пропел арию из "Евгения Онегина":

Любви все возрасты покорны,

Ее порывы благотворны...

Ремзик тогда хохотал до слез! Это было так смешно, что он сам несколько раз просил его повторить этот номер, но доктор не соглашался. С какой-то режущей душу гадливостью теперь он вспомнил странную многозначительность на лицах некоторых гостей. Тогда это казалось ему особенно смешным, потому что они как бы подыгрывали ему, делая вид, что всерьез верят его признанию. Значит, они все знали, знали!

Но главное, она! Как она сидела, потупившись, и слушала его, а он-то думал, и она подыгрывает!

Порыв ночного ветерка задумчиво прошелестел а саду. Тени виноградных плетей, свисающих под карнизом, качнулись на веранде. В саду рухнула груша, шелестнула а траве, замолкла. Барс, сидевший возле топчана, сонно зарычал. Ремзик разделся и, оставшись в одних трусах, лег и укрылся простыней.

Она предала дядю. Это так же точно, как то, что сейчас ночь, как то, что он лежит на топчане и Барс лежит возле него на полу, а они лежат в бывшей маминой комнате.

Надо закричать, надо прогнать их из дому! Но ведь тогда дядя все узнает, а мама сказала, что ему ничего нельзя говорить, он же на фронте. Но он знал, что не только это, он знал, что ему было бы стыдно сказать им что-нибудь. Он подумал: "Ведь если не сказать, значит, и я предатель, ведь мне было сказано, что я здесь остаюсь за мужчину".

Но он знал, что ему будет стыдно сказать это. Это было так гадостно, как съесть живую змею.

Он подумал: "Но раз я это знаю и ничего не делаю, значит, я тоже предаю". Он никогда бы не поверил, что такое случается в наши дни. По книгам он знал, что такие вещи случались в далекие дореволюционные времена. Но он не знал, что такие вещи бывают в наши дни. Тем более с женой его дяди.

Но как же он сможет любить дядю, когда дядя приедет? Он с полной ясностью понял, что теперь не имеет права даже подходить к нему, а не то, чтобы гордиться им. Ведь получается, что и он предает, раз он знает и ничего не делает.

"Ты уже предал папу, а теперь предаешь дядю!" — пронзила его страшная догадка, и он застонал от боли. Барс встал и, цокая когтями, подошел к его изголовью и ткнулся носом в его подушку. Не дождавшись ответного внимания, собака улеглась рядом с ним.

___

Это было еще до войны. Ни одному человеку в мире он не признался бы в этом. Ни один человек в мире, только он один знал, что это так.

Ночью он внезапно проснулся от страха. Еще ничего не зная, он уже знал, что случилось страшное. В доме горел свет, и по дому ходили чужие люди.

— Сейчас, — услышал он голос отца, открывшего дверь в комнату, где спали дети. Это слово он услышал, уже проснувшись, и, словно откинув кусок сна, он услышал предыдущую фразу одного из этих людей, которому ответил отец.

— Мы и так задерживаемся, — сказал тот.

— Сейчас, — сказал отец и открыл дверь в комнату, где спали дети.

Отец вошел в комнату и стал над его кроватью. Один из тех следом за отцом вошел в комнату и стал в дверях.

И Ремзика сковал ужас. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Он чувствовал запах отца — смесь запаха табака и еще чего-то связанного с навьюченными лошадьми, ночными кострами, палатками, землей. Отец был геологом, и запах отца был не только запахом отца, он был запахом семьи, семейного праздника, потому что отец надолго уезжал в экспедиции. Во время одной из них в горном селе Чегем, откуда мама была родом и где, только окончив институт, работала врачом, они познакомились и поженились.

Видно, отец не решался его разбудить. Ведь он лежал с закрытыми глазами, а свет, проникавший в комнату из открытых дверей, был достаточно сильный, чтобы разглядеть его лицо. Ремзик это чувствовал.

— Может, в самом деле не стоит, — тихо сказала мама, входя в комнату, — зачем пугать?..

Отец постоял еще несколько мгновений над его кроватью, и они все вышли из комнаты, но запах отца продолжал стоять над ним с такой же отчетливостью, как если бы отец еще был здесь.

— Обязательно сходи в управление, — услышал он голос отца уже с веранды, — я хочу, чтобы все было ясно, чтобы там разобрались как следует.

— Конечно, — ответила мама, и голос ее сорвался, — помни... сколько бы... сколько бы... я всегда...

Он почувствовал всю силу ее отчаяния, он почувствовал ее желание уверить отца в беспредельной прочности того, что остается за ним, и даже попытку в последний миг назвать отца по имени, но она так и не решилась. Хотя отец был русский, мать, по абхазскому обычаю, никогда не называла его по имени.

Мама все еще стояла на веранде. Ремзик лежал с закрытыми глазами, чувствуя запах отца и неосознанно боясь, что этот запах исчезнет, как только он откроет глаза. Запах отца постоял немного, а потом тихо-тихо улетучился.

Да, он тогда испугался и не открыл глаза, и отец не решился разбудить его. С тех пор прошло много месяцев, и чувство вины перед отцом все реже и реже приходило, но иногда восстанавливалось с первоначальной силой.

Он знал, что отец его геолог и во время одной экспедиции нашел в горах ртуть. Но потом оказалось, что допущена какая-то ошибка.

Так говорили маме. Но Ремзик ничего не мог понять. Он никак не мог понять, почему отец один отвечает за эту ошибку. Вспоминая следующее утро после ухода отца, разбросанные книги на полу, выдвинутые ящики комода и шкафов, он решил, что они в ту ночь искали карту, чтобы обнаружить ошибку. Он понимал, что все это глупо, но почему взрослые мужчины, которые занимаются этим делом, не видят этого, он не понимал.

От отца пришло несколько бодрых (слишком бодрых, он это почувствовал) писем из Воркуты. Отец писал, что работает в шахте, чувствует себя великолепно, но очень просил прислать теплых вещей и чесноку.

Иногда мама говорила, что казнит себя за то, что не разрешила отцу попрощаться с детьми. И каждый раз, когда она это говорила, он чувствовал: что он! он! он! виноват в том, что отец не попрощался с детьми.

Отец его, как самого маленького, больше всех любил и потому первым делом подошел к его кровати. Он столько раз об этом думал, что пришел к выводу, что именно его (неспящего!!!), как самого маленького, он не решился разбудить, и потом уже, исчерпав время, отпущенное на прощанье с детьми, не стал подходить к остальным. Может, он даже решил, что если он попрощается с остальными, не разбудив Ремзика, то Ремзик утром обидится на отца.

И вот теперь с дядей случилось такое. Но что же он должен сделать? Ужасная тоска охватила его. Он вытащил руку из-под простыни и нашарил в полутьме собачью морду. Он стал гладить собаку и почувствовал, что ему лучше. Но потом рука у него устала, и он перестал гладить собаку. Рука безвольно опустилась вниз. Барс дотянулся до его руки и стал лизать ее. Ему опять стало немного легче.

Луна уже скрылась, и в саду было темно. Черные гирлянды виноградных плетей покачивались над верандой, то открывая, то закрывая кусок звездного неба. В саду опять упала груша.

Он подумал: надо будет завтра подобрать эти груши. Он решил больше не есть в этом доме. Надо завтра уехать к маме. А если она рассердится на его отъезд и обо всем напишет дяде? Он опять почувствовал тоску безысходности. Но все-таки решение завтра с утра уехать немного успокоило его, и он уснул.

Он проснулся рано, быстро оделся, вышел на крыльцо и натянул на ноги свои "мухус-сочи". Они еще были влажные, и шершавая резина неприятно щемила ступни ног. Он знал, что это через некоторое время пройдет, обувь разносится.

Он поел винограду, прямо отщипывая от кистей спелые ягоды, чтобы не портить всю гроздь. Виноград был прохладный и очень вкусно соскальзывал в горло. Барсу он также бросал спелые ягоды, отщипывая их от тугих прохладных гроздей.

Он знал, что он сюда никогда не вернется. Во всяком случае, не скоро, во всяком случае, винограда тогда уже не будет. И все-таки он отщипывал от гроздей только спелые ягоды. Он не знал, зачем он так делает, он только знал, что это правильно.

На веранде он нашел огрызок карандаша, нашел в старой тетради, лежавшей в ящике стола, полстраницы чистой бумаги, на которой кончалось сочинение с отметкой "хорошо", выведенной красивым почерком Александры Ивановны, его учительницы. Все это было всего несколько месяцев тому назад, а кажется, так давно, как будто в другой жизни. Он оторвал ту часть страницы, которая была чистой, так, чтобы не задеть подпись Александры Ивановны и отметку.

Он подумал-подумал и написал: "Я навсегда, навсегда уезжаю к маме. Ремзик". Он прочитал написанное и решил, что два раза повторять одно и то же слово не стоило. Он подумал, что это звучит так, как будто он собирается ее разжалобить. Он замарал карандашом одно из двух повторенных слов.

Он положил записку под банку с джемом, чтобы ее не сдунуло ветром.

Он снова открыл ящик стола, вложил туда свою тетрадь и вбросил огрызок карандаша. Он закрыл ящик, стараясь не шуметь, но потом вспомнил, что поводок тоже лежит в ящике, и снова, стараясь не шуметь, вынул его и снова закрыл ящик.

Он надел на собаку поводок, вышел в сад и подошел к подножью старой груши. Ноги его сразу промокли в густой росистой траве, но он, держа собаку на поводу, раздвигал ногой траву, ища спелые груши, которые ночью упали с дерева. Это была груша, поспевающая осенью, но самые спелые плоды уже падали с дерева. Первую грушу он сразу нашел и положил ее в карман брюк. Вторую искал гораздо дольше, она долго не находилась, но он точно знал, что с дерева упали, по крайней мере, две спелые груши. Поэтому он искал. Наконец он ее нашел.

Она закатилась в заросли бурьяна, и пока он ее искал, у него по колено промокли брюки.

Держа Барса на поводке, он вышел на улицу, просунув руку сквозь штакетник, закрыл калитку и пошел направо от дома. Проходя мимо парадной двери своего дома, он ускорил шаги, потому что ему было бы стыдно, если бы Этот как раз в это время выходил из дому.

Он решил идти не на станцию, а на Эндурскую дорогу, где бывало много попутных машин. У него совсем не было денег, но он знал, что там бывают военные машины, которые вывозят лес за селом Анхара, а военные шоферы не берут денег, во всяком случае с ребят.

Он уже дошел почти до конца квартала, когда вспомнил, что обещал Чику пойти с ними на море. Он подумал, что они его будут дожидаться и им не у кого будет спросить, потому что тетя Люся уйдет на работу. Он повернул обратно, и Барс стал упираться, но он прикрикнул на него, и собака пошла свободней. Она сначала подумала, что они идут на море, а потом решила, что Ремзик почему-то расхотел идти. Барс, в отличие от некоторых собак, например собаки Чика, любил купаться в море.

Он опять очень быстро прошел мимо своего собственного дома, подошел к дому Чика и, вытянув руку, слегка постучал по открытому окну.

Никто не отозвался. Он еще раз постучал, на этот раз громче и дольше.

— Эй, кто? — отозвался сонный голос Чика.

— Это я, — сказал Ремзик.

— Чего тебе? — спросил Чик, и его взлохмаченная голова появилась между прутьями оконной решетки.

— Я уезжаю в деревню, — сказал Ремзик, — я на море с вами не пойду.

— Ты что, малахольный? — ответил Чик сердито. — Что, мы без тебя дорогу не найдем, что ли?

— Я ведь обещал, — сказал Ремзик.

— А Барса зачем берешь? — спросил Чик, окончательно просыпаясь. — Оставь мне, я его вместе с Белкой поведу на море.

— Нет, — сказал Ремзик, — я должен ехать с Барсом...

— Ну, пока, — сказал Чик, и по лицу его было видно, что он раздумывает, стоит ему идти досыпать или не стоит.

— Пока, — сказал Ремзик и пошел на этот раз в противоположную от своего дома сторону. Он не хотел в третий раз рисковать встретиться с Этим.

Завернув за угол, он вынул из кармана грушу и стал ее есть. Груша была водянистая и не очень вкусная. Скороспелки всегда бывают такими водянистыми и не очень вкусными. Он прошел весь город, перешел Красный мост и остановился в самом начале Эндурской дороги.

___

В это время подруга жены дяди вышла на веранду и обнаружила, что Ремзика нет в постели. Ей надо было узнать, где он, чтобы доктор мог незамеченным выйти из дому. Она окликнула его, думая, что он в саду, но ей никто не отозвался. Она открыла калитку и вышла на улицу, но улица в этот еще довольно ранний час была пустой. Она обратила внимание, что собаки тоже нет.

Она вернулась в дом, постучала в двери спальни и сказала, что мальчик и собака куда-то ушли.

Жена Баграта сначала встревожилась, но потом вспомнила, что мальчик и раньше иногда рано утром уходил на рыбалку, всегда беря с собой собаку. Правда, он раньше всегда с вечера предупреждал, что уходит, хотя вчера вечером он был какой-то рассеянный, вспомнила она, не удивительно, что забыл.

— Он ушел на рыбалку, — ответила она подруге, — будем завтракать на веранде.

— Хорошо, — ответила та и, выйдя на веранду, зажгла примус, убрала со стола, не заметив записки, которая, пока она готовила завтрак, слетела со стола и залетела под топчан, где ее через три года обнаружила мать Ремзика.

Они спокойно позавтракали на веранде, потому что она была хорошо защищена от улицы деревьями сада. Доктор и Клава вышли из дома вместе, а через некоторое время ушла на работу и жена Баграта, прикрыв полотенцем чайник и оставив на столе хлеб и сковородку с остатками жареных бататов.

___

У края дороги стоял "студебеккер". Машина была совсем пустая. Он решил, что шофер зашел на базар за какими-то покупками, и стал его дожидаться.

Направо от дороги на той стороне улицы был расположен базар. У входа в него сидел инвалид и показывал карточный фокус, на который часто попадались крестьяне, приезжавшие продавать фрукты и овощи.

Инвалид вынимал из колоды валета, даму и короля, показывал их всем и, сбросив эти три карты картинками вниз на мешковину, расстеленную перед ним, переставлял их местами, якобы для того, чтобы запутать партнера, а потом предлагал угадать, где валет. Но было совершенно ясно, где должен лежать валет. И вот когда кто-нибудь из зевак не выдерживал — до того ясно было, где лежит валет, — и начинал играть, оказывалось, что валет совсем в другом месте.

Ремзик, бывало, когда его посылали на базар, подолгу следил за этой игрой. Иногда инвалид нарочно проигрывал некоторое время, чтобы завлечь партнера. Ремзику бывало жалко туговатого на расплату крестьянина, который осторожно вступал в игру, сначала немного выигрывал, а потом подряд проигрывал все деньги, ошалевшими глазами следя за неуловимо исчезающим валетом.

Сейчас тоже возле инвалида стояла небольшая толпа зевак, в которой выделялся высокий парень с неприятным худым лицом, который почти всегда стоял в толпе и время от времени садился играть с инвалидом и часто выигрывал у него и, как подозревал Ремзик, был в тайном сговоре с этим инвалидом. Своими выигрышами он подзадоривал остальных. Все-таки Ремзик, сколько ни следил за этой игрой, никак не мог понять, почему валет оказывается в другом месте, а не там, где он должен быть.

...На той стороне улицы из ларька выглядывала молодая женщина. Если не было покупателей, она большим половником вытаскивала из бочки с компотом мелкие груши (Ремзик знал, что они самые вкусные в этом компоте), ела их и незаметно сбрасывала огрызки назад в бочку. Ремзик отвернулся.

Взвод бойцов, пропахший могучим солдатским потом, с песней прошел по улице:

Украина золотая, Белоруссия родная,

Наше счастье мо-ло-до-е!

Мы стальными штыками отстоим!

Продавщица, как и Ремзик, залюбовалась бойцами, но потом очнулась и, снова достав из бочки пару мелких груш, съела их и первый огрызок бросила в бочку, а на втором вдруг встретившись глазами с Ремзиком, удивилась его вниманию и сбросила огрызок за прилавок на улицу, словно говоря: "Подумаешь, какая разница..."

Из базара вышло человек десять матросов, очень веселых и бодрых. Похохатывая и подтрунивая друг над другом, они перешли дорогу и стали влезать на "студебеккер". Ремзик сначала заволновался, он хотел попроситься в машину, но потом почувствовал, что от матросов сильно разит чачей и они все здорово выпили.

— Давай, пацан, подвезем! — крикнул один из них, взглянув с кузова на Ремзика и его собаку.

— Спасибо, мне не в ту сторону, — сказал Ремзик. Ему неохота было ехать с пьяными матросами. Он не боялся за себя, он боялся за Барса. Пьяные любят поиграть с собаками и не знают меры, и мало ли что может быть.

— Все на месте? — спросил шофер, высунувшись из кабины.

— Полундра! — крикнул кто-то с кузова, и машина рванулась, хотя один из матросов только успел ухватиться за задний борт кузова.

Ремзику стало страшно за него, но матросы с кузова весело загалдели, и несколько человек, вытянув руки, схватили опоздавшего товарища и с небрежной дружественностью втащили наконец его в кузов, когда машина уже пылила далеко впереди. У Ремзика отлегло на душе. Несмотря на то что матросы были очень пьяные, он все-таки любовался ими, пока они влезали в машину, такие они все были бравые, здоровые, красивые!

Он терпеливо стоял на тротуаре и продолжал голосовать, но машины или были переполнены, или не останавливались. Было уже около десяти часов утра, и на солнце сильно пекло. Он стоял в тени камфорового деревца, но каждый раз, когда на мосту показывалась более или менее подходящая машина, он выходил из тени и вытягивал руку.

Его брюки из чертовой кожи, промокшие утром в росе, давно высохли и как-то неприятно топорщились. Проклятые "мухус-сочи" тоже сильно пересохли и давили ступни ног, хотя изнутри, он это чувствовал, ноги сильно потели. Он почувствовал голод и, вынув из кармана вторую грушу, съел ее. Несмотря на голод, груша показалась невкусной, водянистой. От этих скороспелок, подумал он, никогда толку не бывает.

От голода и долгого ожидания Барс стал капризничать. Он перестал верить, что их может взять попутная машина, и когда Ремзик выходил из тени, собака упиралась, и ему иногда приходилось выволакивать ее оттуда.

Возле ларька появилась цыганка с огромным выводком цыганят, то рассыпающихся, то сливающихся возле маминой юбки.

Цыганка, прислонившись к прилавку и как-то удобно переломившись, явно уговаривала продавщицу погадать. Та, видно, сначала отказывалась, но потом они сторговались, потому что продавщица наполнила один за другим шесть стаканов компотом, и цыганята все разом потянулись за ними, а некоторые из них были такие маленькие, что едва дотягивались рукой до прилавка.

— Стаканы не разбейте, чертенята, — услышал Ремзик голос продавщицы, и детишки, наконец разобрав стаканы, угомонились и замерли кто где стоял, всосавшись в стаканы. Продавщица легла грудью на прилавок и подала ладонь гадалке.

Стоя в жалкой тени камфорового деревца и бесполезно пытаясь обратить на себя внимание проезжающих шоферов, Ремзик вдруг вспомнил, как после дядиной свадьбы, которую справляли в деревне, они большой компанией возвращались домой и долго "голосовали" на дороге, но ни одна машина не останавливалась.

— Вы не так голосуете, — сказал дядя и, вынув из кармана две красные тридцатки, помахал ими перед первые из грузовиков, и он как зачарованный остановился. Да, за что дядя ни брался, у него все получалось...

Наконец проехал "студебеккер", и Ремзик довольно уверенно поднял руку, другой рукой подтягивая поводок с Барсом. Машина проехала, но потом вдруг остановилась метрах в пятидесяти от него, шофер выглянул и махнул рукой. Ремзик подбежал к нему, продолжая держать собаку на поводке.

— Тебе куда, малец? — спросил шофер, выглядывая из кабины.

— Нам до Анхары, — сказал Ремзик и посмотрел на собаку, как бы извиняясь за нее.

— Влезайте, — сказал шофер и показал глазами, чтобы они обошли машину.

— В кабину? — удивился Ремзик.

— А куда же? — сказал шофер. — Побыстрей.

Ремзик с собакой обежали машину, и красноармеец, сидевший рядом с шофером, открыл ему дверцу. Ремзик уселся на мягкое сиденье, стараясь как можно меньше занимать места, хотя там было достаточно свободно. Он загородил ногами собаку, чтобы боец, сидевший рядом с ним, не чувствовал опасности, хотя тому и в голову не приходило, что этой маленькой дворняжки надо опасаться.

Они поехали. В кабине было жарко и пахло бензином. Обычно Ремзик любил этот запах, но не сейчас, когда сказывался недосып, голод и долгое стояние на жарком, пыльном тротуаре. Его "мухус-сочи" раскалились, и ступни от них сильно саднило, но он не решился их снять, чтобы запах потных ног не чувствовался в кабине. В носке правого башмака и так была дыра величиной с трехкопеечную монету, и он знал, что оттуда немного попахивает.

Сквозь гул мотора однообразным жужжанием доносились голоса шофера и его дружка.

— А она что? — спрашивал шофер, не переставая смотреть на дорогу.

— А она — ничего, — отвечал дружок.

— А ты что?

— А я свое долдоню...

— А она что?

— Она грит, приходи завтра...

— А ты что?

— А я, грю, что ж мне, в самоволку идти...

— А она что?

— Сегодня, грит, не могу, сегодня, грит, мать не дежурит...

Ремзик задремал под гул мотора и однообразное жужжание голосов.

Машина внезапно остановилась у въезда на Кодорский мост... Направо от дороги лежал перевернутый "студебеккер", возле которого толпились зеваки и несколько милиционеров, один из которых что-то записывал, о чем-то расспрашивая штатского человека, стоявшего рядом с ним.

Вдруг откуда-то из-за машины выскочил матрос в одной тельняшке, с головой, перевязанной ослепительно белой марлей. Даже издали было видно, что у него обезумевшие глаза, и он, махая руками то на дорогу, то на машину, стал что-то объяснять милиционеру, по-видимому противоречащее тому, что рассказывал штатский человек.

Ремзик сразу узнал этого матроса. Он был из тех, и, конечно, это их машина перевернулась. Он подумал, что он мог сесть в эту машину, и удивился, что не испытывает никакой радости оттого, что все-таки не сел в нее. Конечно, он не хотел бы оказаться в той перевернутой машине, но радости никакой от этого не было.

Шофер собрался выйти из машины, чтобы узнать, что случилось с тем "студебеккером", но тут к нему подошла молодая женщина с сумкой и попросила подбросить ее до заставы, где она живет.

Шофер и его дружок стали сажать ее в кабину, а Ремзик постеснялся оставаться и сказал, что он с удовольствием поедет в кузове.

— Ничего, — сказал дружок шофера, — в тесноте, да не в обиде.

— А собака не укусит? — спросила она, осторожно усаживаясь между Ремзиком и вторым красноармейцем. Она была в легком крепдешиновом платье, и от нее пахло духами, пудрой и тем жаром летней женщины, который, как теперь чувствовал Ремзик, располагает к предательству.

— Нет, — сказал Ремзик, — она не кусается.

— Вот кто кусается, — кивнул шофер на своего дружка, и они оба рассмеялись. Женщина замкнулась, давая знать, что не принимает шутку.

Шофер снова сделал попытку выйти из машины и посмотреть на перевернутый "студебеккер" поближе, но тут стали раздаваться гудки затормозивших сзади машин, и один из милиционеров, стоявших внизу, выскочил на дорогу и стал показывать рукой, чтобы все ехали, а не стояли здесь. Впереди тоже было несколько машин.

— Я видел эту машину, — сказал Ремзик, — там было много пьяных матросов.

— А-а-а, — кивнул головой шофер и, подумав, добавил: — Не... Я за рулем ни-ни...

— Да, — вздохнул Ремзик, — они вышли из базара и были все пьяные.

Когда они въехали на Кодорский мост, Ремзик заметил, что по реке плывет вниз по течению белесый поток дохлой рыбы. Машина по мосту шла медленно, и было видно, как много дохлой рыбы идет вниз по течению.

Он подумал, что где-то в верховьях Кодера глушили рыбу или травили тем химическим средством, которым лечат чайные кусты. Скорее всего, травили, догадался он, потому что от глушения так много рыбы не может погибнуть. Ему было жалко эту ни в чем не повинную рыбешку и жалко матросов, хотя он не знал, погиб там кто-нибудь из них или нет.

Он снова вспомнил матроса, выскочившего из-за машины в одной тельняшке с белоснежной повязкой на голове и безумными глазами.

Матрос этот напомнил ему один случай, когда дядя первый раз приехал с женой.

...В тот день они втроем пошли в гастроном покупать продукты по карточкам. В гастрономе была довольно большая очередь. Одна очередь стояла в кассу, а другая — к прилавку. Дядя стал в одну очередь, тетя Люся в другую, а Ремзик вышел с корзиной на улицу, потому что в гастрономе было очень жарко.

На тротуаре напротив гастронома сейчас стоял известный в городе бандит Альберт. Голова его была повязана грязной марлей, один рукав пиджака задернут по локоть, а глаза блестели свинцовым безумием. Он был очень пьян. Тротуар напротив гастронома мигом опустел, а Альберт приставал к редким прохожим, явно чтобы подраться с кем-нибудь из них, но они были или слишком старыми для него, или настолько уступчивыми, что он никак не мог ни к одному из них придраться.

— Моя рука, — почти плача, с каким-то странным умилением говорил он, время от времени поднося к носу огромный кулак, нюхая его и как бы опьяняясь его запахом.

Ремзик сразу почувствовал, что Альберт пристанет к дяде, как только тот выйдет из гастронома. Так и получилось. Как только дядя вышел из гастронома рядом с нарядной, красивой тетей Люсей, тот ринулся прямо на него.

— А-а-а-а, летун, — сказал он таким голосом, словно наконец-таки ему попался человек, с которым он давно собирался свести счеты.

Дядя сделал несколько шагов в сторону Альберта, но не потому, что хотел с ним встретиться, а потому, что им надо было идти в ту сторону. У Ремзика, стоявшего на газоне между тротуаром и улицей, рот пересох от волнения. Он просто слова не мог выговорить. Он до этого заметил, что у Альберта из внутреннего кармана пиджака торчал большой нож.

Он не успел предупредить дядю. Через несколько секунд Альберт стоял против дяди, загораживая ему дорогу. Дядя держал в обеих руках по кульку и в таком странном вида стоял против бандита.

— Ну, что скажешь? — грозно спросил Альберт и еще ближе придвинулся к дяде.

Дядя продолжал молча стоять со своими кульками, а тетя Люся слегка потянула его за рукав, чтобы обойти Альберта. Но дядя, словно врос в землю, продолжал стоять, сжимая в своих руках по большому кульку и не сводя взгляда с бандита.

— Моя рука, — снова сказал Альберт и поднес к самому лицу дяди свой огромный кулак.

Дядя молча продолжал смотреть на него, спокойно прижимая к груди свои большие кульки.

О страшной силе Альберта ходили легенды. Говорили, что он однажды сбежал из КПЗ, приподняв одну из десятипудовых бетонных плит потолка камеры.

— Жена? — вдруг спросил Альберт, кивнув на тетю Люсю. Что-то неуловимое появилось в голосе Альберта.

Ремзику показалось, что он дал еле заметный задний ход. Но дядя молча продолжал смотреть на Альберта, продолжая прижимать к груди свои такие неуместные кульки. Тетя Люся слегка прижалась к дяде, давая знать бандиту, что он не ошибся, что она и в самом деле его жена.

— Тогда поцелуй ее, — вдруг сказал Альберт и кивнул на тетю Люсю.

Дядя, не двигаясь с места, молча продолжал смотреть на Альберта.

И вдруг бандит, сделав шутовской полупоклон в сторону дяди, уступил им дорогу, говоря:

— Орденоносцам почет и слава...

Дядя молча прошел мимо него и, сделав несколько шагов, посмотрел по сторонам, ища глазами Ремзика. Ремзик подбежал к дяде, и тот переложил в корзину свои кульки.

Вся эта сцена с бандитом длилась, может быть, не больше минуты, но уже многие люди с безопасного расстояния восхищались дядей. Как бодро шагал тогда Ремзик рядом с ним, как он был счастлив! Ему чудилось, что кто-то из людей, занятых выяснением дела отца, обязательно узнает об этом и снова призадумается, могут ли быть в одной и той же семье такой храбрец и вредитель одновременно. Каждый раз, гуляя с дядей, он тайно показывал им его: пусть призадумаются, это им пойдет только на пользу.

Дядя тогда сказал про Альберта, что тот просто трус, что они, фронтовики, за километр узнают таких трусов. Что-что, а трусом Ремзик этого Альберта никак не мог считать, о его драках рассказывали всякие чудеса. И что же? Даже в этом дядя оказался прав. Оказывается, у этих бандитов была своя "малина", и милиция там устроила засаду, когда они все собрались. И когда милиция ворвалась в дом, бандиты пытались бежать, а некоторые даже отстреливались, и только Альберт поднял руки. Оказывается, им руки подымать нельзя, оказывается, у них тоже есть свои законы чести. И Альберт, подняв руки, опозорился, и через полгода один из тех, кому удалось тогда сбежать, поймал Альберта в ресторане и в наказание разбил о его голову одну за другой три бутылки с вином, а тот стоял не шелохнувшись, по стойке "смирно". Ну и голова же у этого Альберта, надо сказать!

...Вдруг Ремзик заметил, что эта женщина, косясь на Барса, слегка воротит нос. "Учуяла, — подумал он, внутренне замирая, — учуяла запах моих ног". Ему стало ужасно неприятно, что она учуяла этот запах.

Вообще ничего особенного в этом запахе не было. Чик даже говорил ему, что этот запах напоминает ему запах одного довоенного сыра, который продавали тогда в магазинах. Этот сыр назывался не то нидерландский, не то голландский. Ремзик помнил этот сыр, он был такой дырчатый и вкусный. Но не станешь всем говорить, что точно так пахнул довоенный дырчатый сыр.

Женщина время от времени неприязненно посматривала на Барса и морщила свой нос, показывая, что туда попадает совершенно невозможный запах, хотя запах был вполне терпимый и красноармейцы его не замечали. Ремзик это чувствовал.

Когда она морщила нос, она посматривала на Барса, а потом на сидящего рядом красноармейца, как бы призывая его тоже поморщиться вместе с ней. Но красноармеец не только не собирался морщиться вместе с ней, он даже не понимал ее намеков.

Все-таки Ремзику было ужасно неприятно, когда она так морщила нос и неприязненно смотрела на ни в чем не повинного Барса. Эти проклятые "мухус-сочи", которым сноса не было, хотя он их носил уже второй год, летом страшно раскаляются.

Он старался сидеть, не шевеля ногами, но, как назло, очень хотелось пошевелить пальцами внутри обуви. Он знал, что если не шевелить ступней и особенно пальцами, то запаха почти не бывает. Но он также знал, что из дырки на правом башмаке запах сам по себе подымается, как пар из носика чайника. Он подумал, что если заткнуть чем-нибудь эту дырку, то, пожалуй, старый запах постепенно выветрится из кабины, и женщина перестанет так нечестно морщить нос. Ведь даже если ты слышишь какой-то неприятный запах, ты должен перетерпеть его, если ты не у себя дома, конечно.

Ремзик по себе знал, что иногда у некоторых знакомых в доме царит неприятный запах. Но сами они, хозяева дома, этого запаха не замечают. Потому что они привыкли к нему.

Если Ремзику попадался дом с таким неприятным запахом, он его честно терпел, только потом старался не заходить туда, если уж очень местный запах этого дома был неприятен.

Ведь ты не почтальон, ты не обязан входить в каждый дом, но если уж вошел, то ты не должен показывать, что местный запах этого дома тебе не нравится.

Ремзик решил чем-нибудь заткнуть все-таки свой резиновый башмак. Но заткнуть было нечем. Он знал, что у него в карманах ничего нет. В руке у него был только поводок, больше у него ничего не было.

Он нагнулся, прикрывшись спиной от женщины и делая вид, что возится с ошейником, вдавил часть поводка в дырку и снова выпрямился. Барс очень удивился, что Ремзик так странно использовал поводок, и, выпрямив уши, уставился на башмак так, как, бывало, уставится в подвальный люк, учуяв там кошку и ожидая, что она оттуда выскочит.

Ремзик почувствовал, что лицо его краснеет от предчувствия разоблачения. Сейчас она все поймет, глупый Барс его выдаст.

— Эта собака, — вдруг сказала женщина, — очень неприятно пахнет... Вы ее купаете?

— Почти каждый день в море купается, — сказал Ремзик. Он понял, что женщина ничего не заметила.

— А по-моему, хорошая псина, — сказал красноармеец, сидевший рядом с ней.

Молодец красноармеец! Он с ней ни в чем не соглашался. Как только она села, он попробовал с нею шутить, как взрослые шутят с молодыми женщинами, но она не захотела слушать его шутки, намекнув, что ее муж лейтенант погранзаставы. Все-таки это было довольно грубо — давать знать рядовому красноармейцу, что ее муж лейтенант погранзаставы. Вот он и обиделся. Могла бы потерпеть. Другие и не такое терпят.

Воспоминание о случившемся такой режущей болью отдалось во всем его теле, что он больше не думал, что ему неприятно и стыдно перед этой женщиной из-за своих проклятых "мухус-сочи".

Он снова вспомнил то первое лето, когда дядя приехал из Москвы с женой. Он вспомнил, что в то лето в их доме после долгого перерыва запахло праздником, как при папе.

Да, все лето, пока дядя не уехал на фронт, в доме пахло праздником. Не то чтобы дядя никогда не ссорился со своей юной женой, но это были очень короткие ссоры, и запах праздника никуда не уходил.

Во время этих ссор дядя всегда говорил одну и ту же непонятную фразу:

— Я таких, как ты, — говорил он. — имел на бреющем...

Самое смешное, что эта непонятная фраза действовала на тетю Люсю вразумляюще. Она или переставала ссориться, или, смеясь, подходила к нему и начинала целовать его и чего-то намурлыкивать в ухо.

Да, в то лето в их доме снова заработала парадная дверь и снова появился запах праздника! После того как четыре года тому назад арестовали отца, в доме появился унылый запах, и этот запах почти никогда не проходил до прошлогоднего лета. За эти четыре года запах праздника иногда снова приходил в их дом, но теперь он приходил в грустном облаке воспоминаний. Это было тогда, когда кто-нибудь из родственников или знакомых, а чаще всего мама вспоминали об отце.

— Ваш отец... — говорила она и рассказывала какой-нибудь случай из их жизни.

Особенно он любил рассказ о том, как он был совсем маленький и заболел каким-то желудочным заболеванием и долго-долго болел, и никто не мог его вылечить, а папа был в экспедиции.

Наконец врач, уставший лечить его, сказал маме:

— Я больше ничего не могу... Попробуйте сменить климат...

Мама дала телеграмму отцу, и через два дня он был в городе. Они решили Ремзика вывезти в Чегем, в дом дедушки. По словам мамы, он был уже так слаб, что не мог поднять голову, а не то чтобы говорить или ходить...

Они поехали в машине до села Анастасовка, и отец его все время держал на руках, а мать время от времени заглядывала ему в лицо и дула ему в глаза, чтобы посмотреть, жив он или уже умер.

И вот, когда они вышли из машины и дошли до Кодера и стали ждать парома с того берега, а паром долго не приходил, и, наконец, когда паром уперся в берег и отец с ребенком на руках вошел на паром и сел у борта, ребенок вдруг ожил. Маленький Ремзик стал тянуться к воде, что-то мыча и показывая на что-то рукой.

Сначала никто ничего не мог понять, а потом отец посмотрел на воду и увидел, что в воде, прижатый течением к борту парома, покачивается карандаш, выпавший из кармана, когда он садился. Ремзик обращался к отцу и именно ему показывал на его потерю!

Это было, по словам мамы, первое, да еще осмысленное, оживление ребенка после многих месяцев. Мама говорила, что именно в ту минуту она поверила, что Ремзик все-таки выживет!

Самое смешное заключается в том, что Ремзику кажется, что он отчетливо помнит этот случай, хотя как будто он не должен был его помнить по возрасту. Ему было тогда полтора года.

Но ему казалось, что он помнит, как они ждали парома и как промчались, пока они ждали, вниз по течению плоты с плотогонами, стоявшими с шестами на плотах, отчетливо помнит мускулистые, мокрые, в закатанных штанах икры их ног, помнит, как один из плотогонов что-то им крикнул, но голос его со страшной быстротой умчался вниз вместе с плотом, и, главное, помнит этот карандаш, болтавшийся на воде, и тоненькую перламутровую струйку, отходящую от остро заточенного конца его!

— Мама, — спрашивал Ремзик каждый раз, когда она об этом рассказывала, — а ты все-таки не помнишь, карандаш был химический или простой?

— Ну, откуда, Ремзик, — отвечала она ему каждый раз, — мне тогда было не до этого.

Наверное, отец мог вспомнить, какой у него был карандаш, но теперь у отца невозможно было спросить об этом. Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, Ремзик уверился бы в том, что все это он вспомнил, а не выдумал уже после того, как мама об этом рассказала. Он много раз думал об этом и пришел к выводу, что, скорее всего, у отца был химический карандаш. Ведь отец был геолог, а геологам приходится и в горной реке мокнуть, и на лошадях трястись, поэтому им надо свои записи делать более стойким химическим карандашом. Ремзик так думал, но не был уверен в этом.

От той поездки он еще помнит огромного орла, пойманного дядей, тогда еще юношей, и привязанного на веревке к веранде дедушкиного дома. Когда он вспоминал про орла, ему говорили, что орел и в самом деле был пойман, но он был не такой большой. А некоторые вообще не помнили про орла.

Дядя про орла помнил. Но он тоже, всегда почему-то смеясь, говорил ему, что орел не был таким большим. Но Ремзик помнил, что орел был большой, просто неимоверный, особенно когда расправлял крылья!

Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, получалось бы, что орел был именно таким, каким его запомнил Ремзик. Взрослые часто забывают про многое... Нет, лучше не думать про некоторые вещи, о которых забывают взрослые.

У поворота с Эндурского шоссе на село Анхара машина остановилась, и женщина стала сходить. Ремзик открыл ей дверцу, встал и сам вышел вместе с собакой. Женщина вытащила из сумки кошелек, открыла его и протянула шоферу мятую пятерку. Тот посмотрел на своего дружка.

— Не будем разорять лейтенанта? — спросил тот у шофера. Он это сказал серьезно, но Ремзик сразу понял, что он шутит, вернее, даже дразнит эту женщину.

— Не будем, — немного подумав, еще серьезней ответил ему шофер.

— Как хотите, — сказала женщина, но лицо у нее покраснело от возмущения. Она взяла свою сумку и, ни на кого не глядя, вышла из машины и, перейдя улицу, пошла в сторону берега.

Ремзик снова сел в кабину вместе с Барсом. В кабине стало как-то очень просторно. Машина повернула на Анхару.

— То у нее собака не так пахнет, — подмигнул красноармеец Ремзику, — то у нее муж лейтенант...

— Некоторые люди шуток не понимают, — ответил Ремзик.

— Пацан точно сечет, — сказал красноармеец шоферу и кивнул на Ремзика.

— Пацан молоток, — ответил шофер, объезжая большую выбоину на дороге.

Они проехали армянское село и въехали в село Анхара. Когда слева от дороги появился сарай для хранения собранного чая, Ремзик сказал:

— Мне тут...

Шофер затормозил, и, когда Ремзик открыл дверцу, Барс, которому, видно, машина здорово надоела, с такой быстротой выскочил из нее, что Ремзик чуть не слетел с подножки.

— Спасибо, — сказал он, смущаясь не столько оттого, что у него не было денег, сколько оттого, что должен был показать готовность заплатить, если бы они у него были.

— Кушай на здоровье, — сказал шофер, и машина запылила дальше.

Барс слегка ошалел оттого, что они наконец приехали. Он все время рвался с поводка, но Ремзик его придерживал, потому что собака хорошо знала дорогу и она явно прибежала бы в дом к дедушке раньше его. Почему-то Ремзику было неудобно, если бы собака пришла раньше его. Он шел по деревенской улице, как всегда смущаясь в предчувствии первой встречи со знакомыми ребятами. Но, слава богу, был жаркий полдень, и все попрятались в тени, никого не было видно.

Он подошел к воротам и со скрипом отворил их. Рыжуха, собака дедушки Шаабана, по прозвищу Колчерукий, выскочила из-под дома и помчалась на них, но уже на полпути, узнав Ремзика, сделала вид, что она не лаяла, а просто так пошутила, чтобы напугать их. Несколько секунд Рыжуха и Барс чопорно обнюхивали друг друга, а потом Рыжуха стала прыгать возле Ремзика, стараясь лизнуть его в лицо. Ремзик снял поводок с Барса, и тот помчался в сторону кухни, откуда вышел дедушка посмотреть, на кого лаяла собака. Сначала он узнал подбежавшего Барса, а потом и Ремзика.

— А-а! — крикнул он по своему обыкновению. — Наш русачок прибыл, русачок! Мало того что сам дармоед, так он еще и собаку с собой привел!

За ним из кухни выскочила жена дедушки, тетя Софичка.

— Что-нибудь случилось? — спросила тетушка издалека, глядя на Ремзика из-под руки, чтобы загородиться от солнца.

— Чего там могло случиться! — заорал на нее дедушка. — Соскучился по мамалыге — вот и приехал!

— Ничего не случилось, — сказал Ремзик, и, когда они подошли друг к другу, она, улыбаясь, повертела рукой вокруг его головы, что должно было значить, что она берет на себя все его болезни и горести.

— Что с тобой должно случиться, пусть случится со мной, — сказала она, улыбаясь своим морщинистым лицом и целуя его в лоб. От нее приятно пахло запахом очажного дыма, уютом деревенской кухни, добротой старой женщины, которая вышла из того возраста, когда можно стать предательницей.

— А где Яшка? — спросил он про своего двоюродного брата, озираясь.

— Он с твоим братом пошел рыбу ловить на Кодор, — ответила тетушка, — они теперь не скоро придут...

Тетушка и Ремзик взошли на кухонную веранду. Из кухни выскочила сестра.

— Ремзюша, — сказала сестра и бросилась его целовать. Он, стараясь не обидеть ее, все-таки достаточно сурово отстранился. Сестре было пятнадцать лет, и она как-то здорово изменилась за последние несколько месяцев. Она уже становилась девушкой, то есть входила в тот возраст, когда можно стать предательницей.

— С чего это ты вдруг? — спросила она у него по-русски.

— Я приехал навсегда, — неожиданно сказал Ремзик и сам почувствовал, что сказал что-то лишнее.

— Как навсегда? — удивилась сестра. — А как же Люся?

— Посмотрим, — сказал он, — там видно будет.

У него снова испортилось настроение, а он-то думал, когда открывал ворота и входил во двор, что все осталось позади. Надо ведь как-то объяснить свой приезд. Но потом он подумал: если уж объяснять, то только маме, а мама раньше вечера домой не придет. Он не знал, как рассказать обо всем этом маме, но он решил, что мама раньше вечера все равно домой не придет, а до этого можно будет все выкинуть из головы. Он подумал: до вечера еще долго, долго... До вечера еще что-нибудь может случиться... Вдруг радио сообщит, что Гитлер сдался и война окончилась... Тогда все будет просто...

Ему стало как-то веселей и проще. Он с удовольствием оглядел большой зеленый двор с яблоневыми деревьями с одного края, с ореховым деревом и персиковым деревцем с другого края, чистый зеленый двор. Во дворе паслись два теленка и каурая лошадь, которая с какой-то странной яростью щипала траву.