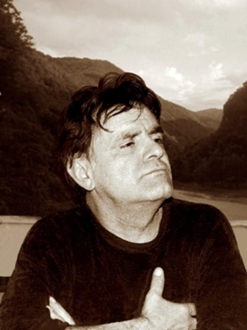

Об авторе

Искандер Фазиль Абдулович

(6 марта 1929, Сухум - 31 июля 2016, Москва)

Советский и российский прозаик и поэт абхазского происхождения. Родился в семье бывшего владельца кирпичного завода иранского происхождения. В 1938 г. отец писателя был депортирован из СССР. Воспитывался родственниками матери-абхазки. Окончил русскую школу в Абхазии с золотой медалью. Поступил в Библиотечный институт в Москве. После 3 лет обучения перевёлся в Литературный институт им. А. М. Горького, который окончил в 1954 году. Работал журналистом в Курске и Брянске. В 1955 году стал редактором в абхазском отделении Госиздата. Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в Сухуми в 1957, в конце 1950-х годов начал печататься в журнале «Юность». Известность к писателю пришла в 1966 г. после публикации повести «Созвездие Козлотура». Автор романов «Сандро из Чегема», «Человек и его окрестности»; повестей: «Стоянка человека», «Кролики и удавы», «Созвездие Козлотура», «Софичка», «Школьный вальс или Энергия стыда», рассказов: Тринадцатый подвиг Геракла, «Начало», «Петух», «Рассказ о море», «Дедушка» и других произведений. Искандер-прозаик отличается богатством воображения. Искандер предпочитает повествование от первого лица, выступая в роли явно близкого самому автору рассказчика, охотно и далеко отклоняющегося от темы, который среди тонких наблюдений не упускает случая с юмором и критически высказаться о современности. В 1979 году участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого секса»). Был членом жюри на финальной игре Высшей лиги КВН 1987 года. В 2006 году участвовал в создании книги «Автограф века». По произведениям Искандера сняты худ. фильмы: «Время счастливых находок», «Воры в законе» (1989), «Пиры Валтасара» (реж. Ю. Кара) и другие. Особое место в творчестве писателя занимают его худ.-публ., лит. и филос. статьи и эссе и многочисленные интервью, опубликованные в центральной российской и зарубежной прессе во второй половине XX в. Среди них: «Ценность человеческой личности», «Человек идеологизированный», «Поэты и цари» и др. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), III степени (1999) и IV степени (2009). 12.06.2014 президент РФ В.В. Путин вручил писателю Государственную премию РФ в области литературы и искусства.

(Источник текста и фото: http://ru.wikipedia.org.) |

|

|

|

|

Фазиль Искандер

Рассказы (часть 5):

СВЯТОЕ ОЗЕРО

Этим летом я жил с пастухами на альпийских лугах Башкапсара, в живописной котловине, огороженной справа и слева хребтами, тучными и зелеными у подножия, с аскетически костлявыми, скалистыми вершинами. Котловину прорезала горная речушка, довольно безобидная, если не обращать внимания на ее шум. Вдоль нее три пастушеских шалаша, упорно именуемых балаганами. В них-то мы и жили.

Если смотреть вверх по руслу, виден перевал. За перевалом озеро, которое пастухи называли святым. Святым его считали местные сваны, а им лучше знать, да и спорить с ними по этому поводу было бы не слишком осторожно.

Кроме того, по слухам, озеро само могло постоять за себя. Говорили, что если выпить из него воды — обрушится небывалый ливень, а то и град, а если попробовать выкупаться — живым не вылезешь.

— Как так не вылезешь?

— Ты вылазишь, а оно тянет.

— Кто тянет?

— Святая сила, сванский бог.

— Чепуха, — говорю, — вот выкупаюсь, и ничего не будет.

— Один выкупался. Залез живой, вылез мертвый.

— Может, плавать не умел?

— Какой-то русский. Турист, говорят... Плавать-то он плавал, да от судьбы не уплывешь.

В конце концов я решил доказать, что в этом озере не больше святости, чем в любом из нас. Погода в последние дни стояла неустойчивая, и я все откладывал поход.

И вот ясный солнечный день.

Накануне вечером прибежал в лагерь один из молодых пастухов, немного сумасшедший, как и все охотники.

— Медведь! — закричал он и, схватив свою одностволку, побежал обратно.

Через час мы услышали выстрел, а потом уже в темноте пришел и он.

— По-моему, уложил, — сказал он, опускаясь на лежанку, весь потный, трясущийся.

— Завтра с утра пойду с собаками.

Почему-то я был уверен, что все это охотничьи бредни, и на следующий день, не дождавшись его прихода, стал собираться в дорогу.

Пастухи весело отговаривали меня, скорей всего чтоб подзадорить. Я думаю, они были не прочь устроить небольшую идеологическую потасовку, полюбоваться на нас и в конце концов присоединиться к той стороне, которая возьмет верх.

В качестве судьи или летописца со мной отправился здоровенный парень, на редкость ленивый, добродушный и наивный. Звали его Датуша.

Этой весной, неторопливо учась в седьмом классе, он узнал, что осенью ему идти в армию. По этому поводу мать разрешила ему бросить школу, чтобы мальчик успел отдохнуть перед военной службой. С этой же целью его направили сюда на альпийские луга, чтобы тут он уже окончательно отдохнул и надышался горным абхазским воздухом, потому что в России, по слухам, не то что горного воздуха, но и самих гор, пожалуй, не отыщешь.

Датуша был типичным деревенским пижоном. В отличие от своих городских собратьев он, по-видимому, не стремился прожигать жизнь или получать там какие-то запретные удовольствия. Единственное, к чему он стремился, — это быть чистым и неподвижным. В хорошую погоду он выходил после завтрака на луг, усаживался на камне, подтянув брюки и открыв Главному Кавказскому хребту великолепные красные носки. Так и сидел целыми днями, время от времени стряхивая с брюк вымышленные пылинки. В плохую погоду он сидел у костра, часами слушая хозяйственные притчи старых пастухов. Примерно через день он спускался к речке и с мылом тщательно промывал свою барашковую голову в ледяном потоке. Менингит ему явно не угрожал.

Меня слегка раздражало его безмятежное безделье, возможно, я в нем почувствовал опасного конкурента. И все-таки на него было трудно обижаться. Он был большой и добродушный, как альпийский одуванчик.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать, как я его недавно разыграл. Я привез с собой мыло в виде зеленой лягушки, странный плод парфюмерной фантазии. Как-то заметив его, Датуша сделал такие глаза, что я не удержался и сказал:

— Альпийская лягушка. Ядовитая, — добавил я, и он отдернул протянутую руку.

Несколько дней мы морочили ему голову этой лягушкой, и он приходил к нам в шалаш — все хотел посмотреть, как мы ее кормим. В конце концов, узнав, в чем дело, он не обиделся и даже не разочаровался.

— Чего только в наш век не придумают! — сказал он солидно. — Спутники запускают, а теперь стали лягушек делать из мыла.

Потом он попросил меня испробовать мыло на деле и пошел на речку мыть голову. Такой уж он был добродушный, обидеть его было невозможно. Да, пожалуй, и не нужно.

И вот мы подымаемся к перевалу вдоль русла реки все выше и выше. Казалось до перевала не больше двух-трех километров, до того отчетливо он виделся вдали. Но слишком большая ясность тоже бывает обманчива.

Через час мы хрустели по фирновому снегу. Речка уменьшалась на глазах. Она питалась этим снегом. Мы подошли к сплошному заносу, сквозь который пробивалась наша речка, теперь уже совсем ручей. Он просверлил в снегу тоннель, и, слегка пригнув головы, мы вошли в него. Мы очутились в белом коридоре, потолок которого пропускал солнечный свет, смягченный толщею снега. Кое-где снег протаял под солнечным теплом, и в отверстиях победно сияли синие кусочки неба.

Журчанье и бульканье под ногами, радостная белизна снега — это был путь вечной несмолкающей весны. Мы шли, осторожно переступая с камня на камень, стараясь не задевать головой хрупкий белоснежный свод. Вышли у самого перевала. Здесь снег опять кончился и зеленела трава.

— Сейчас будет озеро, — сказал Датуша и стал вытирать о траву свои туфли. Я почувствовал нетерпенье и стал выбираться на гребень перевала, не дожидаясь его. Сердце гулко стучало. Сказывалась высота. Горячий и сухой воздух с внезапно натекающими струями холодного дыхания ледников. Я вышел на перевал. Внизу под крутым обрывом лежало озеро.

Я взглянул на него и ощутил тихое и глубокое изумление. Мне показалось невероятным, что за мгновенье до этого я не видел и не чувствовал, что рядом лежит такое чудо.

Казалось, это не вода, а какая-то первозданная голубизна, огромный сгусток кристаллического воздуха, вправленный в землю.

Оно лежало прямо подо мной, окруженное нежной и курчавой, как шерсть животного, травой. Недалеко от берега из воды высовывалась небольшая гряда оранжевых скал, четко, как в бинокле, отраженная в воде. Большие ломти снега, так же четко отраженные в воде, легко стояли на ней.

А над озером и над лужайкой, справа и слева — навороченные друг на друга глыбы, отроги гор и хребты. Окаменевший, но все еще рвущийся вверх хаос борьбы за высоту, за небо.

А здесь это тихое озеро, и тихая лужайка, и смирившиеся камни, по горло погруженные в воду, и крупные ломти снега, забывшего таять, прислушивались к чему-то тихому, вечному.

Я оглянулся. Датуша стоял рядом со мной. Я не заметил, как он подошел. Мне захотелось поскорее спуститься к озеру.

— Как же мы спустимся? — спросил я у Датуши, не находя места, удобного для спуска.

— Должна быть тропинка, — сказал он, озираясь. Так ищут глазами собаку, которая только что была здесь и вдруг куда-то запропала.

Тропы нигде не было видно.

— Напрасно мы влезли в снег, — сказал Датуша, — надо было не сходить с тропы.

Мы походили по краю обрыва, но ничего похожего на тропу не было видно. Мы стояли на небольшой площадке, зажатой справа и слева отвесными скалами. Видно, вышли к озеру не на том месте. Надо было спускаться вниз и искать тропу или взбираться на скалы и идти по ним до тех пор, пока не найдется более или менее подходящего места для спуска. В конце концов мы решили разделиться. Я буду идти по скалам, огибающим озеро, он вернется назад искать тропу. На всякий случай мы решили изредка перекликаться.

Я стал карабкаться по скальному выступу. Если смотреть со стороны, кажется, что по такому крутому склону не подняться. На самом деле на нем обычно много щелей, бугорков, трещин. Иногда кусты. Цепляешься, прижимаешься боком, ставишь ногу, подтягиваешься на руках и постепенно взбираешься все выше и выше. Чем трудней подъем, тем сладостней ощущение устойчивости сделанного шага, благодарности земле за ее добрую шероховатость. Хочется расправить куст рододендрона с химически фиолетовым цветком, который помог тебе подтянуться и сделать решительный шаг, или потрепать по шее неожиданный выступ, так славно подвернувшийся тебе.

Но, бывает, попадается мертвое пространство и так долго стоишь на одном месте в неудобной позе и никак не сообразишь, как одолеть его. Не за что зацепиться.**(пропуск 2-х страниц текста)

вспышку боли во всем теле, и вспышку удивления, но не силе удара, а его одушевленной злости, непонятной жестокости. И вместе с этим толчком и болью я понял, что перелетел через траншею, а не завалился в нее, как ожидал. И эта боль, как удар электрического заряда, оживила меня. Я почувствовал, что руками, ногами, животом и даже подбородком стараюсь зацепиться, втиснуться, удержаться на жестком, обжигающем, беспощадно рвущемся из-под меня снежном насте.

Потом я ощутил, что скорость падения уменьшилась. Я мог в какой-то мере управлять своим телом. Теперь мне удавалось удерживаться в сидячем положении. Стараясь не налететь на обломки скал, я изо всех сил на ходу отгребал руками.

Но вот я остановился. Вернее, тело мое остановилось. Я встал на ноги и почувствовал, что весь трясусь, особенно дрожали ноги. Живот туго стянуло спазмой.

Теперь склон был совсем пологий и озеро стояло близко. Я шагнул и снова полетел вниз. Это была насмешка над моим первым падением, ее замедленным повторением. Я снова вскочил на ноги и снова шлепнулся на снег. Я понял, что от напряжения, страха и всего пережитого меня просто не держат ноги. Я сел на снег и, отталкиваясь руками, с истерической яростью заскользил вниз. Поверхность снега стала совсем ровная. Я встал и пошел по снегу, а потом по траве к самому озеру.

Меня пошатывало, но я чувствовал неодолимый прилив сил, злорадную жажду мести. Я чувствовал, что меня хотели убить, убить подло, из-за угла, без всякого повода и предупреждения.

"Эти сволочи хотели меня убить", — не то подумал, не то сказал я вслух. "Но это им не удалось", — добавил я, скидывая с себя на ходу лыжную куртку.

"И не удастся", — закончил я свою мысль и, скинув рубаху, подошел к воде. Видимо, я имел в виду озеро и его обитателей.

Я снял брюки и, оставшись в одних трусах, хотел было войти в воду, но вдруг решил, что этих сволочей нечего стесняться, и скинул трусы. Действовал я в каком-то опьянении, но и с некоторой логичностью пьяного хитреца.

Глубокая, заколдованная вода стояла передо мной. Я хотел было сначала броситься в нее с головой, но потом нашел глазами мелкое место и полез в воду. Вошел в нее по пояс и, на мгновение присев, окунулся с головой. Обжигающий, ледяной кипяток сковал дыхание, и я, как подброшенный, выскочил из воды и потом, переводя дыхание, несколько раз окунулся в воду, покамест мое тело не привыкло к холоду. Потом я поплыл и, проплыв шагов десять в глубь озера, вернулся назад. Я честно выполнил условие, моя победа была полной и безоговорочной. Все-таки я решил дать им еще один шанс и снова окунулся в воду и проплыв такое же расстояние, вылез на берег.

Вода отрезвила меня. Я успокоился. Чтобы погреться, я влез на большой камень, стоявший на берегу, и прилег. Было приятно ощущать тепло разогретого солнцем камня, пахнущего мохом и солнцем — запах древности и молодости. И глядеть на спокойную гладь озера с легкими глыбами снега, на курчавую лужайку, на оранжевые и лиловые в тени скалы, стеной стоящие на противоположном берегу. Тело мое наполнялось теплотой и спокойствием, как зреющий плод, и я старался не шевелиться, чтобы не вспугнуть это редкое ощущение. "Хорошо бы остаться здесь на всю жизнь", — спокойно и неожиданно подумал я.

Только теперь я заметил, что от озера исходит тихий, несмолкающий шорох. Слышать его было странно, потому что поверхность воды была совершенно неподвижна и не было видно ни одного ручья, который бы втекал в озеро. Шорох подымался от всей поверхности воды и чем-то напоминал треск нарзанных пузырьков, если черпать воду прямо из источника. По-видимому, со дна озера били тысячи ключей, и, хотя расшевелить его поверхность они не могли, звук пробивался сквозь густо-голубой кристалл воды. Все-таки слышать этот шорох было загадочно, потому что глаз привык связывать звук воды с ее движением.

— Эй! — услышал я голос Датуши. Я поднял голову и увидел его высокую стройную фигуру на краю скалистого уступа по ту сторону озера. Он стоял гораздо правее и ниже того места, где мы с ним разошлись. Я махнул рукой, и он стал спускаться, лавируя между скалами. Было слышно, как изредка из-под его ног осыпаются камушки и, отчетливо перещелкиваясь, падают вниз.

Тропы не было видно. Я пытался угадать ее по форме поверхности скал, но мне не удавалось: Датуша делал неожиданные и необъяснимые издалека зигзаги. Когда он приблизился, я неохотно встал со своего места и начал одеваться.

— Я видел, как ты летел с ледника и как ты купался, — радостно сказал он, подходя ко мне. — Разве можно по леднику идти без палки! — добавил он, как будто я нарушил всем известную инструкцию хождения по ледникам.

— Что ж ты не спускался, если так давно там стоял? — спросил я. Мне было неприятно, что он следил за мной, хотя и приятно, что он все видел.

— Я хотел узнать, что с тобой сделает озеро, — сказал он просто.

— Неужели ты веришь в эти сказки, а еще в армию идешь? — сказал я.

— Внизу-то я не верю, но здесь, кто его знает, земля необжитая, — объяснил Датуша, немного подумав.

Он снова протер туфли о траву и взобрался на камень, на котором я сидел, как будто поднялся в дом. Теперь он сидел на камне и мирно следил за мной, пока я выжимал мокрые от снега рубашку и брюки.

— Может, пойдем к сванам, там Валико, — сказал он, выждав, пока я оденусь.

Валико — заведующий фермой — маленький, худой, издерганный животноводческими заботами человек. За последнее время отношения с пастухами у него несколько осложнились. Председатель приказал высчитывать из трудодней пастухов стоимость выпитого молока по слишком высоким, почти городским ценам. И хотя никто не мог проверить, сколько пастухи пьют молока и никто их в этом не ограничивал, да и не мог ограничивать, сама эта мера на бумаге выглядела солидно. Она доказывала вышестоящим лицам, что в хозяйстве колхоза ведется строгий учет.

— А что он там делает? — спросил я.

— Кто-то скот пригнал на наши пастбища. Пошел узнать.

— А далеко?

— Отсюда видно, — сказал Датуша и слез с камня. Я посмотрел на озеро и подумал, что несколько минут тому назад хотел остаться здесь на всю жизнь, но не пробыл и часа.

Мы обогнули его и вышли на обрывистый край лужайки.

Под нами расстилалась большая, зеленая, плавно уходящая ложбина с рыжими и черными пятнами пасущихся коров, со светлой зеленью травы и темной зеленью пихт, как сказочные витязи, стоящих на краю ложбины. Между стволами пихт виднелось бревенчатое строение.

Мы спустились в ложбину по крутой тропе, терпеливо петляющей между скалами.

Мы прошли под пихтами и вышли на лужайку, где стоял сванский дом, сложенный из золотистых тесаных бревен невероятной толщины. Рядом с домом стоял такой же сарай. Казалось, строения были выдержаны в каком-то неведомом богатырском стиле. К углу дома была привязана маленькая сванская лошадь.

Вошли в дом. В большой светлой комнате с ярко пылавшим очагом сидело несколько мужчин. Среди них был и наш Валико.

Мужчины встали и поздоровались с нами, не особенно удивляясь нашему приходу.

Пожилой широкоплечий сван что-то сказал женщине, стоявшей у окна с веретеном. Я сначала ее не заметил. Она что-то сказала в другую смежную комнату, и оттуда вышла совсем юная девушка с глазами большими и темными, как колодцы. Она вынесла два стула и, оглядев нас с любопытством, довольно смелым для этих мест, ушла в другую комнату.

— Как попали? В чем дело? — быстро и тревожно спросил Валико, и на его худом лице задвигались желваки.

— Он купался в озере, — сказал Датуша, глупо улыбаясь, как будто он привел меня сюда показывать сванам.

— В самом деле? Расскажите, как было, — оживился Валико. Он явно ждал худших вестей. Он подмигнул сванам: дескать, подождите и узнаете кое-что забавное. Мы говорили по-абхазски, поэтому они нас не понимали.

Я ему рассказал, как было дело, невольно входя в роль городского чудака. Пока я говорил, сваны вежливо молчали. Их было трое. Пожилой, широкоплечий, видимо хозяин, молодой парень, обесцвеченный городской одеждой, и старик со свирепым бельмом на глазу. Старик сидел с краю поближе к огню, держа неподвижно вытянутую ногу на посохе. Так раненые держат ногу на костыле.

— Ну и как, на дно не тянуло? — спросил Валико.

— Нет, — сказал я, — только вода была очень холодная.

— Конечно, очень холодная, — подтвердил Валико, как бы радуясь, что предупреждение пастухов отчасти сбылось.

Он повернулся к сванам и стал переводить им по-грузински мои слова. Говорил он по-грузински довольно плохо, так что я почти все понял. По его словам, мое купание в озере было похоже на борьбу Давида с Голиафом. Ему хотелось польстить сванам. Все-таки это было их озеро. Сначала я немного боялся, что они обидятся на меня за то, что я нарушил грозное поверье. Но потом я заметил, что никто не обиделся. Они почти одновременно заговорили между собой гортанным орлиным клекотом, поглядывая на меня и прицокивая. Потом хозяин перешел на грузинский язык и что-то сказал Валико.

— Он спрашивает, зачем ты полез в озеро, — сказал Валико, давая знать, что сам он только из вежливости присоединяется к любопытному хозяину.

— Просто так, — сказал я.

Сваны усмехнулись, а старик с бельмом что-то сказал, и все трое рассмеялись.

— Он говорит, что ты хотел поймать сванского бога, — перевел Валико.

— Нет, нет, — сказал я по-русски, обращаясь к старику, и замахал рукой.

— Да, да, — неожиданно сказал старик по-русски. Сваны опять рассмеялись. Старик еще что-то сказал, после чего сваны вовсе расхохотались.

— Он говорит, что сванский бог работает на лесозаготовках, — перевел Валико.

В дом вошла женщина лет тридцати и быстро прошла в другую комнату. В руках она держала деревянную миску с мукой. Было слышно, как она тихо переговаривается с девушкой. Потом послышалось равномерное шлепанье ладоней о сито.

Хозяин и сваны, о чем-то переговаривались между собой. Женщина, которая все это время молча стояла у окна, оставила свое веретено и вышла из дому. Она вышла во двор, и в открытую дверь было видно, как она подошла к кольям, на которых сушились сванские шапочки, видимо изделие ее рук. Она примерила каждую шапочку и, наверное, решив, что они еще не досушились, снова повесила их на колья. Было что-то странное в том, как она примеряла эти шапочки, может быть, то, что она это делала без привычного для глаз женского кокетства. Она их примеряла с той отвлеченной безразличностью, с какой крестьяне примеряют топор к топорищу.

— Это старшая жена хозяина, — сказал Валико, заметив, что я слежу за ней. — Удивительная женщина...

— Почему?

— В прошлом году она здесь осталась одна. Неожиданно пошел снег и перекрыл все дороги. Они живут в деревне, а это их летний дом. Снег шел несколько дней подряд и завалил дом до самой крыши. Она одна просидела в этом доме сорок дней, пока не ударили морозы.

— Сорок дней не всякий мужчина выдержит, — добавил Валико, как бы намекая, что если и есть такие мужчины, то, во всяком случае, не в городе.

Женщина вошла в комнату и молча взялась за веретено. Кружащееся веретено медленно двигалось вниз, вытягивая и закручивая нить из большого клока шерсти, который она держала одной рукой. По мере того как спускалось веретено, она подымала руку все выше, чтобы вытянуть нить подлинней. Видимо, она догадалась, что Валико говорит о ней, потому что посмотрела на него и улыбнулась. И потом продолжала улыбаться, слушая его рассказ. Так улыбаются взрослые, слушая болтовню детей, в которой смещаются привычные взрослые понятия.

Я пытался себе представить эти сорок дней одиночества, когда вокруг ни одной живой души, только свист горной метели и мертвый шорох снега.

— Спроси, что она делала все эти сорок дней.

— Фуфайки вязала, — перевел Валико ее слова, и она продолжала все так же улыбаться, когда Валико переводил.

В комнату вошла девушка и, раздвинув головешки, нагребла жар и вбросила туда чугунную жаровню. Сзади к юбке ее прицепилась щепка. Девушка тряхнула юбкой, но щепка не отделилась. Так и ушла с этой щепкой на юбке в другую комнату.

— А почему она старшая жена? — спросил я у Валико, вспомнив его слова.

— У этого свана было три жены, — ответил Валико, сделав такое выражение лица, какое бывает у людей, когда они делают вид, что говорят о чем-то постороннем.

— Вторую жену ты видел, она приходила с мукой, а третья ему изменила, и он ее...

Женщина с веретеном, взглянув на огонь, что-то сказала в другую комнату, и оттуда опять вышла девушка с миской, на которой стопкой лежали сырые хачапуры. Она поставила миску с хачапуры на низенький стульчик, выволокла из огня жаровню, перевернула ее, так что посыпались искры. После этого она быстро протерла дымящейся тряпкой внутреннюю часть жаровни и шлепнула туда готовый хачапур. Она подставила жаровню к огню, приперев ее сзади низенькой колодой.

— Так что он ее? — спросил я у Валико, когда девушка вышла из комнаты, полыхнув глазами в нашу сторону. Зрачки ее глаз сверкнули, как сверкает вода в глубине колодца, если ее всколыхнуть. Девушка была очень хороша.

— Он ее выгнал из дому, но построил ей другой дом и иногда ходит к ней, — сказал Валико. — Он ее все еще любит, но уже женой не считает...

Из другой комнаты раздался сдавленный смех девушки. Я посмотрел в ту сторону и вдруг увидел в щели дощатой стены любопытствующий глаз. Через мгновение глаз исчез, и снова раздался смех. Потом она выскочила в нашу комнату, вывалила из жаровни шипящие жиром хачапуры и снова бросила перевернутую жаровню на огонь.

Вскоре хачапуры были готовы, и вторая жена хозяина застелила стол чистой скатертью, а девушка, взяв в руки кувшинчик с водой и перекинув полотенце через плечо, вышла из комнаты.

Мы вышли вслед за нею и стали мыть руки. Первым мыл руки старик, но прежде он вежливо предложил другим, особенно он предлагал мне, как самому дальнему гостю. После некоторых пререканий очередность была установлена, и мы все вымыли руки. Поливая Датуше, девушка отворачивалась, слегка закусив губу, чтобы не рассмеяться.

Было видно, что этому горному котенку надоело играть с клубком шерсти, но Датуша не обращал на нее внимания. Он мыл руки, вытянув их далеко вперед, чтобы не забрызгать брюки. Только теперь я заметил, что он хорошо выглядит. Подобно тому как можешь не замечать глупость красивой женщины, так можешь не заметить великолепия глупого мужчины.

— В школе учишься? — спросил я у девушки по-русски, подставив ладони под кувшинчик.

— Да, — сказала она, смущаясь, как я понял, нелепости вопроса, и добавила: — Десятый класс.

— Ого, — сказал я, — какая молодец!

— Умри, Датуша, эта девчонка тебя обставила, — сказал по-абхазски Валико, слышавший наш разговор.

Датуша добродушно хмыкнул.

— Неужели у них в деревне десятилетка? — спросил я у Валико.

— А как же, — сказал Валико, как будто десятилетняя школа на уровне альпийских лугов была обычным делом. — Они богатые, у них скот, скот, — добавил он, многозначительно подмигивая, словно намекая на то, что они что-то от кого-то прячут.

После мытья рук, одолев последнее препятствие к столу, все заметно повеселели. Старик, взглянув в мою сторону, что-то сказал, и сваны рассмеялись. Хозяин перевел Валико слова старика.

— Он говорит, чтобы ты завтра не купался в озере, а то пойдет дождь, а старику надо ехать к доктору, — перевел Валико.

— А что у него с ногой?

— С лошади упал, — сказал старик.

— Что, лошадь испугалась? — спросил я.

Сваны почему-то рассмеялись, когда Валико перевел им мой вопрос.

— Он говорит, что лошадь его не узнала, — сказал Валико.

— Как не узнала? — спросил я, чувствуя, что становлюсь назойливым и рискую попасться на розыгрыше. Мне все-таки хотелось узнать, как он упал с лошади.

Старик что-то быстро ответил, и сваны опять рассмеялись, и по смеху было видно, что они вспомнили что-то веселое.

— Слишком пьяный был, возвращался со свадьбы, — перевел Валико.

— Араки, уодка, уодка! — сказал старик энергично, давая знать, что такое дело он и сам может объяснить кому хочешь.

Мы ели жирные, сочащиеся, горячие хачапуры, и казалось, ничего вкуснее я в жизни не ел. Секрет кухни был прост — сыра в хачапурах было больше, чем теста. После обеда вымыли руки в том же порядке.

Пора уходить. Оказалось, что старик тоже уезжает в деревню. Это его лошадь стояла на привязи. Хозяин подвел ее к дверям. Старик прислонил палку к стене, взял из рук девушки камчу и, ковыляя, вышел во двор. Хозяин хотел ему помочь, но старик отказался от помощи и, плотно вложив ногу в стремя, спокойно перекинул тело через седло. Но тут хозяин все же не удержался и вложил его больную ногу в стремя.

— До свидания! — крикнула девушка по-русски, когда мы немного отошли. Я оглянулся, но она уже вбежала в дом. У дома стоял хозяин, озаренный уже по закатному золотящимся солнцем, стоял неподвижный, сильный, широкоплечий. Рядом с ним стояла его жена, такая же статная, как и он, и, не глядя в нашу сторону, продолжала свое бесконечное занятие. Вся ее сильная, спокойная фигура как бы говорила: гости приходят и уходят, а веретено должно кружиться.

Некоторое время мы шли молча, поспевая за лошадью старика. Чувствовалось, что он ее сдерживает. Она беспокойно вертела головой, стараясь освободить поводья. Старик несколько раз оглядывался и смотрел на нас рассеянным взглядом. Мне показалось, что он что-то хочет сказать.

Когда мы прошли пихтовую рощицу и вышли на развилье тропы, он остановил лошадь и начал что-то говорить. Валико сначала улыбнулся, а потом сделал серьезное лицо и несколько раз кивнул головой старику, пока тот говорил. И потом, когда Валико переводил мне его слова, старик внимательно смотрел мне в лицо, может быть, стараясь угадать, правильно ли я его понимаю.

— Он говорит: не думай, что они боятся озера. Им дедами завещано беречь такие места от порчи.

Я кивнул головой старику в знак того, что хорошо его понял, и старик ударил лошадь камчой, и она пошла быстрым шагом, время от времени пытаясь перейти на рысь.

Он ехал навстречу солнцу, и мы еще некоторое время видели его прямую спину над рыжим крупом лошади. А потом лошадь и всадник превратились в один стройный неразделимый силуэт, движущийся в сторону заходящего солнца.

И только когда мы выбрались к озеру и остановились передохнуть, околдованные его невидимым внутренним журчанием, я вдруг подумал о беззащитности его красоты и по-настоящему глубоко понял, что означали слова старика.

Мне вначале показалось, что, говоря о порче, он имел в виду сглаз или что-то в этом роде. Но то, что он сказал, было глубже и проще. Сваны хотели, чтобы красота этого озера навсегда осталась заповедной. Водяной же, или сванский бог, которого они когда-то поставили сторожить это озеро, теперь мало кого пугал. Люди стали догадываться, что ружье у сторожа не стреляет.

Я думал о пошлости, вечном браконьере красоты, о наивности, и о человеке, который, как буйвол, сам пашет и сам топчет.

Было уже темно, когда мы перешли перевал и медленно, Почти ощупью спускались к нашему лагерю. Луч карманного фонарика, который держал Валико, не мог сразу светить всем, и мы спускались осторожно, чтобы где-нибудь не сорваться. Но вот вышла из-за горы луна, и, хотя ее свет был не сильнее фонарика, он ложился всюду поровну, и идти стало намного легче.

Мы подходили к первому балагану, где жил Валико, и запах дыма был приятен, как голос любимого человека, которого давно не видел.

Еще издали нас встретили собаки, они кружились вокруг нас, радостно повизгивая и нетерпеливо забегая вперед. Казалось, они хотели сказать: посмотрите, что мы сделали, пока вас не было.

Мы подошли к шалашу, озаренному одиноким светом луны. На крыше балагана была распластана огромная медвежья шкура с передними лапами, свисающими над краем крыши. Из лап торчали когти, мертвые и жесткие, как гвозди. Я подумал, что когда этот медведь был жив, его когти были еще более мертвыми и жесткими.

Мы пришли как раз вовремя — пастухи ужинали. Нас усадили поближе к горящему костру.

________________________________________

МАЛЬЧИК-РЫБОЛОВ

Мальчик ловил рыбу с пристани. Я сразу заметил его живую фигурку среди малоподвижных старых любителей, которые, казалось, пытались и никак не могли наладить своими лесками телефонную связь с удачей.

Мелкая колючка быстро склевывала наживку, и мальчик то и дело вытягивал шнур, снова наживлял крючки и забрасывал снасть, стараясь закинуть ее подальше от пристани. Вскоре у него кончились рачки, на которые он ловил рыбу, и он попросил наживку у одного из рыбаков. Тот хмуро посмотрел на него и протянул небольшую рыбешку. Мальчик быстро распотрошил ее, выскоблил ровные кусочки мяса и снова наживил свои крючки. Он ловко забрасывал шнур и с артистической непринужденностью тащил его наверх. Видно было, что он рыбачит не первый день.

Наконец он подсек рыбу и стал быстро вытягивать, сверкая темными прислушивающимися глазами.

— Что-то хорошее идет, — сказал он мимоходом, заметив, что я за ним слежу.

Из воды высверкнуло широкое плоское тело ласкиря. Это был крупный ласкирь, с хорошую мужскую ладонь. Мальчик даже слегка покраснел от удовольствия. Он выбрал леску и осторожно, чтобы не запутаться, отбросил в сторону ее рабочую часть. Рыба забилась о пристань. Мальчик прижал ее ладонью и вырвал крючок.

Рыбаки с завистливым равнодушием следили за ним. В этот день рыба у всех плохо ловилась.

Мальчик подхватил ласкиря за хвост и передал его тому рыбаку, у которого брал наживку. Тот стал отказываться, уж слишком высок был процент за одолжение. Но мальчик решительно бросил рыбу возле него и вернулся на свое место. Ласкирь неожиданно забился и стал передвигаться к краю пристани. Тогда рыбак взял его и сунул в корзину как бы для того, чтобы он не упал в море.

У мальчика шнур зацепился за сваю, и он стал освобождать его, раскачивая из стороны в сторону. Леска никак не отцеплялась. Мальчик лег на причал и, вытянув руку, ухватил шнур ближе к тому месту, где он зацепился. Он держал шнур на самых кончиках пальцев, стараясь быть поближе к тому месту, где зацепился шнур. Конец шнура, намотанный на плоскую деревянную катушку, лежал у него за пазухой. Пока он ерзал, свесившись с пристани, катушка выскочила у него из-за пазухи и полетела в море. Он бросил шнур и попытался поймать ее рукой, но катушка отскочила от пальцев и шлепнулась в воду. Теперь шнур держался только на свае.

Мальчик встал, поглядел по сторонам и, видимо, не найдя более подходящего помощника, обратился ко мне:

— Дядя, подержите меня за ноги, а я сниму шнур.

— Не боишься упасть?

— Не, я не упаду.

— Плавать умеешь? — спросил я на всякий случай, хотя был уверен, что он плавает.

— А как же, — сказал он и, просунув голову между железными прутьями барьера, заскользил вниз. Я поддерживал его сначала за рубашку, потом за штаны, но штаны быстро кончились, потому что они были только до колен, и крепко уцепился руками за его скользкие, гибкие лодыжки. Тело у него было легкое, как у птицы.

— Подымайте! — крикнул он через некоторое время. Мне не было видно, достал он шнур или нет. Я осторожно вытянул его наверх.

— Унесло, — сказал он, вставая и отряхиваясь. Катушка медленно отходила от пристани. Грузило задерживало ее ход, но течение все же было сильней. Пока мы с ним возились, волна сдернула шнур, и вся снасть оказалась в море.

Мальчик некоторое время следил за ней, потом махнул рукой.

— У меня другая закидушка есть, лучше, — сказал он, стараясь унизить упущенную снасть. Он достал из карманчика, застегнутого на пуговицу, запасную. Шнур был намотан на пробковую катушку. Мальчик размотал шнур в воду, стараясь быть подальше от сваи, и, когда грузило достигло дна, отпустил шнур еще на несколько метров и сунул катушку за пазуху. Загорелый кулачок его юркнул под рубашку, как зверек в нору.

Он стоял в независимой позе и делал вид, что не следит за катушкой упущенной снасти, которая все еще была на виду.

— Если бы эта моталка упала, — он хлопнул себя по груди, — я бы поплыл за ней. А ту не жалко.

Через некоторое время, когда мимо пристани проходила лодка, он сказал:

— Может, попросить их достать?

— Попробуй, — сказал я.

— Э, не стоит, — ответил он, подумав немножко, — грузило тоже слишком легкое. Черт с ней!

У него начало клевать, и он стал внимательно прислушиваться к леске. Потом быстро подсек и стал выбирать. Большой ржавый ерш висел на последнем крючке. Мальчик выхватил катушку из-за пазухи, прижал ею ерша и осторожно, чтобы не уколоться, высвободил крючок. Кулак его с зажатой катушкой опять юркнул за пазуху.

Ерш лежал, подрагивая, похожий на маленького злого дракона во всем великолепии безобразного оперения.

— Пригодится на уху, — сказал мальчик, объясняя, почему возится с такой некрасивой рыбой. Он снова забросил шнур и стал искать глазами упущенную снасть. Дощечка катушки еле заметно желтела метрах в пятидесяти от пристани. Течение уносило ее все дальше и дальше.

— Смотри, возле буйка, — сказал я.

— А, черт с ней, — сказал он. — Крючки тоже плохие. Только леску жалко.

— Я тебе дам леску, — сказал я, чтобы он успокоился.

— А у вас есть 0,3?

— Нет, — сказал я, — но у меня есть 0,15.

— Слишком тонкая, — сказал он. — Не импортная? — неожиданно добавил он.

— Нет, — говорю, — ленинградская.

— Ленинградская хорошая, — сказал он поощрительно. — Она тоже импортная.

Перед заходом солнца клев улучшился, и он до вечера поймал еще трех ласкирей, две барабульки, одну ставриду и полдюжины колючек.

— Это что, — сказал мальчик, насаживая на кукан свой улов, — я больше ловил. Я все рыбы ловил. Только петух еще не попадался. А вам петух попадался?

Я сказал, что и мне петух не попадался.

— Ничего, еще попадется, — сказал мальчик, чтобы успокоить меня. За себя он был уверен.

Уже вечерело. Мальчик смотал свою закидушку, тщательно протер крючки о штаны, тряхнул кукан, чтобы увериться, что рыбы хорошо держатся, и мы пошли. Мы с ним договорились, что в следующее воскресенье выйдем в море на моей лодке.

— У нас тоже была лодка, — сказал мальчик, — только утонула.

— Как так? — спросил я.

— Она была не настоящая, — признался он. — Брат ее сделал из старых досточек. Но она была как настоящая, только потом утонула... Мы с братом ловили рыбу напротив дока. И увидели глиссер. Он гнался за нами.

— Почему?

— Я же сказал, лодка была не настоящая. На такой лодке не разрешают ловить рыбу. Когда мы увидели глиссер, брат закричал: "Давай, Павлик, сматывай шнуры!"

Я начал сматывать шнуры, а он начал выбирать якорь. Он так перегнулся, что в лодку стала набираться вода, и она стала тонуть. Мы сначала сидели в лодке, а потом встали, но она все равно тонула. Мы на ней стоим, а она тонет. Уже вода по шейку. Тогда брат сказал: "Плывем, Павлик!" И мы поплыли к берегу. Надо было рубить якорь, но нам было жалко веревку, потому что это была мамина веревка для белья.

— А глиссер?

— Они нас не догнали. Мы убежали. Потом мы спрятались у тети Мани в огороде. Вы не знаете тетю Маню?

— Нет, — сказал я.

— Мы спрятались у тети Мани, и они нас не нашли.

— За что все-таки они хотели вас поймать? — снова спросил я у него.

— Так я же сказал, что лодка была не настоящая. Без паспорта. На такой лодке можно утонуть, а за это полагается штраф.

— А брат у тебя большой? — спросил я.

— Еще бы, он учится в шестом классе. Он начал рыбачить еще в Казахстане. А я только три года как рыбачу. А вы были в городе Казахстан?

— Казахстан не город, а республика, — сказал я.

— Нет, город, — возразил мальчик. — Я знаю, я же там родился.

Воспоминания о Казахстане, видно, возбуждали его. Он обгонял меня и заглядывал в лицо, полыхая напряженными глазами на чумазом большеротом лице.

— О, у нас в Казахстане был такой замечательный дом! Здесь нет такого красивого дома, — он махнул рукой в сторону гостиницы и всех прибрежных домов.

— Где вы его взяли? — спросил я.

— Сами построили, — сказал он гордо. — Папа и дедушка строили, а брат помогал. Но это другой брат, он сейчас в армии. Папа и дедушка строили, а он носил из леса прутики...

— Какие прутики? — спросил я, уже вовсе ничего не понимая.

— Ну, прутики. Знаете, такие маленькие-маленькие деревья..

— Значит, из них вы строили дом?

— Нет, еще были коровины лепешки с глиной, — сообщил он доверительно. — А прутики были внутри. И доски тоже были. У нас был самый красивый дом в Казахстане...

Мы шли по прибрежной улице. Мальчик не переставая рассказывал о своих братьях, отце, дедушке. Они были самые ловкие, самые сильные и самые умелые люди на свете. Рассказывая, он успевал оглядеть все вывески, витрины магазинов, встречных собак.

— Это немецкая овчарка, — говорил он, прерывая свой рассказ. — А это бульдог, а это дворняжка...

Он смело проходил мимо бродячих собак, ничуть не сторонясь, как храбрый мимо храбрых. Чувствовалось, что он смотрит на собак, как на зверей, может быть, и опасных, но все-таки из своего мальчишеского царства.

Какой-то мальчик, заметив моего спутника, разогнался с воинственным воплем: "Попался, гречонок!" Но в последнее мгновение, видимо заметив, что тот не один, развернулся и пробежал мимо, как будто бежал по каким-то своим надобностям. Павлик не только не испугался, но даже и не посмотрел в его сторону.

Я решил выпить турецкого кофе и угостить мальчика конфетами. Мы зашли в летнюю кофейню, уселись за столик, и я заказал два кофе. Конфет не оказалось, и я решил купить их где-нибудь в другом месте.

— Папа говорит, что всю жизнь положил на этот дом, — сказал мальчик, оглядевшись и быстро освоившись с новым местом.

— Почему? — спросил я, хотя этот казахстанский дом начинал мне надоедать.

— Потому, что ему на ногу упало бревно, и он заболел. Мы думали, что он умрет, но умер дедушка. А папа живой, только ему отрезали ногу.

Официантка принесла две чашки кофе. Становилось прохладно, поэтому кофе было особенно приятно пить. Но мальчик наотрез отказался от кофе.

—Что я, старик, что ли, —сказал он с достоинством, — такой кофе пьют только старики...

Старик с четками, сидевший за соседним столиком, посмотрел на нас и улыбнулся. Потом он обратил внимание на кукан с рыбой. Он смотрел на рыбью гроздь, как на детские четки.

— Отчего умер дедушка? — спросил я, потому что понял: он должен, так или иначе, рассказать свою историю.

— У него разорвалось сердце, — сказал мальчик. — Ему было так жалко папу, что он всю ночь плакал, а потом у него разорвалось сердце...

— Откуда вы узнали, что он плакал всю ночь? — спросил я, не знаю почему. Может быть, мне хотелось, чтобы вся эта история оказалась его выдумкой.

— Так у него утром вся подушка была мокрая. Он думал, что папа умрет, и ему было очень жалко папу.

Я вспомнил своего школьного товарища. Он тоже тогда уехал в Казахстан, и я о нем с тех пор ничего не слышал. Обычно переселенцы из одних мест старались, если это было возможно, держаться вместе. Я подумал, что, может быть, мальчик о нем что-нибудь знает или слышал.

— А он рыжий? — спросил мальчик, выслушав меня.

— У него отец каменщик, — сказал я. — Твой же папа тоже каменщик?

— А он с усами? — спросил мальчик настороженно. На этот вопрос я ему не мог ничего ответить. Когда его увозили, он был вообще безусый.

— Мой папа не любит усатых, — сказал мальчик. — Он больше всего на свете не любит усатых.

— Почему?

— Не знаю, — сказал мальчик, радуясь моему удивлению и сам радостно удивляясь. — Так он добрый, но усатых не любит... Он даже с ними не здоровается на улице. Папа говорит всем нашим знакомым: "Если вы меня уважаете, не носите усы!" И никто не носит, потому что все уважают папу.

— Но почему же он не любит усатых?

— Не знаю. Он нам не говорит почему. Не любит, и все. Брат мой, когда приезжал из армии, имел усы. Он не хотел их отрезать. Но потом он уснул, и папа отрезал ему один ус, другой не успел, потому что брат проснулся. Если б ему кто-нибудь другой отрезал ус, он бы его одной рукой убил на месте. А папе он ничего не мог сделать, поэтому сам отрезал себе второй ус. Но все равно было видно, что у него были усы. Потом, когда мы обедали, папа ему сказал: "Выпьем за твои усы". А мама сказала: "Лучше выпейте за то, чтобы он жив-здоров домой воротился". — "Нет, — сказал папа, — мы выпьем за его бывшие усы". Они выпили, и брат совсем перестал сердиться на папу, потому что в армии он стал человеком.

Расплачиваясь за кофе, я случайно вытащил вместе с мелочью ключ от лодки. Когда официантка отошла, мальчик спросил:

— Что это за ключ?

— От лодки.

Он рассмотрел ключ и разочарованно вернул. Ключ был ржавый и старый.

— Если бы у моего папы был такой ключ, он бы его выкинул в море...

— А кто твой папа?

— Он чистильщик, — ответил мальчик. — Он работает возле Красного моста, у него очень хорошее место. До этого он работал сторожем в военном санатории, но его оттуда выгнали, потому что кто-то ночью вошел в клуб и украл красную скатерть со стола. Папа не был выпивши и не спал, но начальник ему не поверил...

Но тут мы подошли к лоточнику, и мальчик, неожиданно перескакивая на более приятную тему, предупредил:

— Здесь плохие конфеты.

Конфеты были и в самом деле неважные, самые дешевенькие.

Мы вошли в кондитерскую. В буфете под стеклом рядами стояли пирожные, розовые, сочащиеся, с кремовыми финтифлюшками. Мальчик притих и уставился на витрину: так смотрят сухопутные дети на аквариум с разноцветными рыбками.

— Выбирай, — сказал я ему.

Он вздрогнул и улыбнулся застенчивой, милой, ждущей чуда улыбкой.

— Не надо, — сказал он и остановил руку, которая сама потянулась к тому месту витрины, где лежали пирожные с самым пышным слоем крема.

Я заставил его выбрать два пирожных.

— Кто он вам? — спросила буфетчица и проницательно посмотрела на мальчика.

— А что? — сказал я.

— Ничего, — ответила она и положила пирожные в тарелку.

Я заказал кофе с молоком, и мы уселись за столик. В кондитерской он чувствовал себя не так уверенно, как в кофейне. Может быть, потому что кофейня была под открытым небом. Он не знал, куда деть рыбу, и, наконец, осторожно уложил кукан на колени. Казалось, он хотел иметь как можно меньше точек соприкосновения с предметами кондитерской: сидел на краешке стула, кусал пирожное и прихлебывал кофе, стараясь не притрагиваться к столику.

Официантка разносила чебуреки, и, когда запах жареного дошел до нас, я понял, что надо заказать еще пару чебуречин. Надо было начинать с них, но и в этом порядке было видно, с каким удовольствием он ест. Я заказал ему еще стакан кофе.

Я глядел, как он ест, и вспомнил, как однажды в детстве тетка привела меня в кондитерскую. Мы ели кулич и запивали таким же кофе с молоком. Тетка была с подругой, и я решил, что по законам приличия надо от чего-нибудь отказаться. Я отказался от второго стакана кофе, хотя мне хотелось выпить еще один стакан. Сейчас даже трудно представить, до чего мне хотелось выпить еще кофе с молоком. Но я отказался, и отказ мой был принят легко и даже, как мне показалось, облегченно, поэтому я не решился попросить еще один стакан. Кулич был очень вкусный, но есть его без кофе тоже было почему-то неприлично. Мне пришлось старательно растягивать свой стакан кофе, чтобы его хватило на весь кулич.

Когда мы вышли с мальчиком на улицу, было уже совсем темно, и я решил проводить его до автобусной остановки.

Всю дорогу он мне рассказывал какую-то бредовую историю, где эпизоды армянской резни в Турции перемежались с действиями партизан во время Отечественной войны. Я запутался и устал, пытаясь уловить смысл в его рассказе. Мне показалось, что он слегка опьянел от кофе. Видимо, он импровизировал свой рассказ. Так как до автобусной остановки было не очень далеко, он спешил, как бы торопясь полностью расплатиться за этот вечер.

В следующее воскресенье погода испортилась, и мы не встретились. С тех пор я его видел только один раз и то с моря. Я проходил на лодке недалеко от пристани. Он там рыбачил. Узнав меня, он помахал рукой и побежал, провожая лодку до самого конца пристани. Я его не взял в лодку, потому что пристань не имела лодочного причала, а возвращаться к берегу было лень. К тому же пограничники не разрешают брать не отмеченных при выходе пассажиров.

С тех пор я его не видел. Он живет на окраине города и обычно рыбачит в тех местах.

________________________________________

ДОЛЖНИКИ

Одолженец предупредительных телеграмм не шлет. Все происходит неожиданно.

Человек затевает с тобой беседу на общекультурную или даже космическую тему, внимательно выслушивает тебя, и когда между вами устанавливается самое теплое взаимопонимание по самым отвлеченным проблемам, он, воспользовавшись первой же паузой, мягко опускается с космических высот и говорит:

— Кстати, не подкинул бы ты мне десятку на пару недель?

Такой резкий переход подавляет фантазию, и я ничего не могу придумать. Главное, непонятно: почему кстати? Но одолженцы, они такие — им все кстати. Первые две самые драгоценные секунды проходят в замешательстве... И это губит дело. Ведь то, что я не сразу ответил, само по себе доказывает, что деньги у меня есть. В таких случаях труднее всего доказать, что твои деньги нужны тебе самому. Тут уж ничего не поделаешь, приходится выкладываться.

Конечно, некоторые чудаки возвращают взятые деньги, но в сущности они делают вредное дело. Ведь если б их не было, институт злостных неплательщиков долгов давно вымер бы. А так он существует и преуспевает за счет морального кредита этих чудаков.

Однажды я все же отказал одному такому явному одолженцу. Но тут же вынужден был раскаяться.

Встретились мы с ним в кафе. Я его, может быть, и не заметил бы, если б не гнусная мужская привычка оглядывать чужие столики. Наши взгляды столкнулись, и я с ним поздоровался. Мне показалось, что он достаточно прочно сидит за своим столиком. Однако он неожиданно легко отделился от него и, радостно улыбаясь, направился ко мне.

— Привет, земляк! — крикнул он еще издали. Я посуровел, но было уже поздно. У некоторых людей достаточно один раз неосторожно прикурить, чтобы они потом всю жизнь вас называли земляком.

Я решил не допускать никакой фамильярности, а тем более панибратства. Он довольно быстро исчерпал все свои жалкие приемы предварительной обработки и, как бы между прочим, задал роковой вопрос.

— Нету, — сказал я ему, вздохнув и довольно фальшиво хлопнул себя по пиджаку, кстати, как раз по тому месту, где лежал кошелек. Одолженец сник. Я был доволен проявленной твердостью и, решив слегка смягчить свой отказ, неожиданно сказал:

— Конечно, если они тебе очень нужны, я мог бы занять у товарища...

— Прекрасно, — оживился он, — сходи позвони, я тебя подожду здесь.

Он уселся за мой столик. Такого оборота дела я не ожидал.

— Но он далеко живет, — сказал я, стараясь погасить его неожиданный энтузиазм и вернуть первоначальную атмосферу безнадежности.

— Ничего, — ответил он радостно, не давая мне погасить свой энтузиазм, а также вернуть первоначальную атмосферу безнадежности. — Я буду пить кофе и ждать, — добавил он, доставая сигарету из моей пачки, лежавшей на столе, как бы полностью отдаваясь на мое попечение...

— Так я уже заказал себе обед, — сказал я, незаметно для себя переходя в оборону.

— Пока его принесут, ты успеешь сбегать. В крайнем случае я его съем, — сказал он, — а ты себе потом еще закажешь...

Словом, бой был проигран. Против природы не попрешь. Если ты не умеешь врать экспромтом, лучше не берись.

Пришлось в слякоть уходить из теплого кафе на улицу. Собственно говоря, звонить было некуда, но я зашел за угол и юркнул в телефонную будку.

В этой будке я просидел минут пятнадцать. Вынул из кошелька нужную сумму денег и положил в карман. Потом вынул стоимость обеда и положил в другой карман. Кошелек сунул на место. Теперь он был почти пустой.

После этого я медленно возвратился в кафе, стараясь читать по дороге газетные витрины. Но прочитанное в голову не лезло, потому что я боялся спутать карманы и обрушить на свою голову собственное здание лжи, устойчивость которого, в конечном итоге, всегда оказывается иллюзией.

Когда я вошел в кафе, он дожевывал мой обед и собирался приступить к моему кофе. Я дал ему деньги, и он, не считая, сунул их в карман. В ту же секунду я окончательно уверился, что их обратный путь будет долгим и извилистым. Так оно и оказалось.

— Я тебе заказал кофе, — сказал он предупредительно. — Сейчас принесут.

Мне ничего не оставалось, как выпить кофе, потому что аппетит у меня пропал. Официантка принесла кофе вместе со счетом. Причем после того как я расплатился за съеденный им мой обед, он щедро сунул ей на чай, как бы поправляя мою бестактность и изображая из себя скучающего, но все еще благородного богача...

Одолженцы, они все такие. Они широким жестом приглашают вас в такси, дают вам возможность первым войти и последним выйти, чтобы не мешать вам расплачиваться.

Говорят, Вильям Шекспир сказал, что, одалживая деньги, мы теряем и деньги и друзей. У меня получилось наоборот, то есть деньги-то я, в общем, потерял, но зато приобрел сомнительного друга.

Однажды я ему сказал, что каждый человек в Большом Долгу перед обществом. Он со мной охотно согласился. Тогда я осторожно добавил, что понятие Большой Долг в сущности состоит из множества маленьких долгов, которые мы обязаны выполнять, даже если они порой обременительны. Но тут он со мной не согласился. Он указал, что понятие Большой Долг — это не множество маленьких долгов, а именно Большой Долг, который нельзя распылять, не рискуя стать вульгаризатором. Кроме того, он обнаружил в моем понимании Большого Долга отголоски теории малых дел, давно осужденной передовой русской критикой. Я решил, что расходы на осаду этой крепости превзойдут любую контрибуцию и оставил его в покое.

Но вот что удивительно. Людям безупречно честным легче отказать в одолжении, чем субъектам с облегченной, я бы сказал, спортивного типа совестью. Отказывая первым, мы успокаиваем себя тем, что делаем это не из боязни потерять деньги.

Куда сложней с одолженцами. Давая им взаймы, мы знаем, что рискуем потерять деньги, но и они, конечно, знают, что мы знаем об этом риске. Создается щекотливое положение. Своим отказом мы как бы подрываем веру в человека, в сущности наносим ему оскорбление, подозревая его в потенциальном вымогательстве.

Об одном из своих должников я хочу рассказать поподробней. Не скрою, что, кроме отвлеченной исследовательской задачи, я хочу при помощи этого рассказа частично восстановить свои филантропические убытки, а также припугнуть возможностью печатного разоблачения остальных должников. Их не так уж много. На двести с лишним миллионов жителей нашей страны человек семь-восемь. В сущности говоря, ничтожный процент. Но все-таки приятно узнать, что у человека проснулась совесть, а к тебе возвращаются без вести пропавшие деньги. Я бы сказал так: нет ничего своевременней неожиданно возвращенного долга, и нет ничего неожиданней своевременно возвращенного долга. Кажется, это неплохо сказано? Вообще, когда мы говорим о своих потерях, голос наш приобретает неподдельный пафос.

Так вот. Началось все с того, что я получил в одном месте довольно значительную сумму денег. Я не называю этого места, потому что вы там все равно ничего не получите.

Поддавшись общему поветрию, я решил приобрести себе собственный транспорт. Машину я сразу же отверг. Во-первых, надо иметь на нее права. Хотя некоторые сейчас права покупают. Но это, по-моему, глупо. Купить машину, купить права, а потом в один прекрасный день попасть в аварию и в лучшем случае лишиться машины вместе с правами. Я уж не говорю о том, что денег у меня было раз в пять меньше, чем на нее надо.

По всем этим причинам машину я отверг. Я снял с воображаемой машины одно колесо и получился трехколесный комфортабельный мотоцикл с коляской.

Однако после зрелых размышлений я понял, что мотоцикл с коляской мне не подходит, ввиду его неисправимой ассиметричности. Я знал, что эта ассиметричность будет меня постоянно раздражать и дело кончится тем, что я снесу коляску при помощи дорожного столба.

В конце концов я остановился на велосипеде и купил его. Я нашел в нем ряд безусловных преимуществ. Это самый легкий, самый бесшумный и самый проверенный вид транспорта. К тому же здесь я экономил на бензине, ибо двигатель его питается своими внутренними силами, находится, так сказать, на хозрасчете.

С месяц я гонял на своем велосипеде и был вполне доволен им. Но однажды, когда я ехал на полной скорости, неожиданно из-за поворота выскочил автобус. Полумертвый от страха, я вывернулся из-под его огнедышащего радиатора, влетел на тротуар, откуда, не снижая скорости, ворвался в часовую мастерскую.

— Что случилось?! — закричал один из мастеров, вскакивая и роняя ереванский будильник, который покатился по полу, издавая многопластинчатый звон восточного барабана с бубенцами.

— Гарантийный ремонт, — сказал я спокойным голосом, ударившись о будочку кассы и неожиданно легко остановившись.

— Чокнутый, — первая догадалась кассирша и захлопнула окошечко кассы.

Я пришел в себя и, чтобы не менять выгодного впечатления, молча вывел свой велосипед. Краем глаза заметил, что у одного часовщика выпало из глаза стеклышко. Я почему-то подумал, что стеклышко часовщика и монокль аристократа имеют в своем назначении странное сходство. Часовщик при помощи своего увеличительного стекла увеличивает мелкие механизмы, а любители монокля, вероятно, думают, что то же самое происходит с людьми, на которых они смотрят.

Потом по дороге мне пришло в голову, что, шагая рядом с велосипедом, легче и безопасней предаваться мечтам, чем верхом на велосипеде, и потому решил больше им не пользоваться. В конце концов велосипедисту состязаться с автобусом все равно, что легковесу выходить на ринг против тяжеловеса.

Придя домой, я поставил свой велосипед в сарай и больше о нем не вспоминал.

Примерно через месяц к нам домой пришел мой дальний родственник и напомнил о нем. Вообще, если к вам приходит ваш дальний родственник, которого вы давно не видели, ничего хорошего не ждите. Вы пережили трудные годы становления и еще чего-то там, а он в это время пропадал черт его знает где. А потом, когда вы встали на ноги и даже приобрели собственный велосипед, он как ни в чем не бывало приходит к вам домой, улыбается всеми своими тридцатью двумя резцами и начинается великое кумовство.

Представьте себе крепыша небольшого росточка, в несгораемой кожаной тужурке, с мощным мозолистым рукопожатием. Работает в городе на бензоколонке, а живет в деревне в десяти километрах от города. Он еще крестьянин, но уже рабочий... Он воплощает в одном лице оба победивших класса.

И вот стоит передо мной этот самый Ванечка Мамба, и такая сила жизни прет из каждой складки его кожаной тужурки, лучится в золотистых глазах, в плотных зубах, похожих на костяшки газырей, что кажется, захочет — и выпьет пивную кружку бензина, закурит сигарету, и ни черта с ним не будет.

— Привет, — говорит и жмет руку. Такое, знаете, крепкое рукопожатие волевого мужчины.

— Здравствуй, — говорю, — Ванечка, какими судьбами?

— Слыхал, велосипед продаешь, хочу купить.

Не знаю, откуда он взял, что я продаю велосипед. Я даже не подозревал, что он знает о его существовании. Но Ванечка Мамба один из тех людей, которые знают о вас больше, чем вы сами о себе. "А почему бы не продать, — думаю я, — очень даже кстати..."

— А что, — говорю, — продам.

— Сколько?

— Сначала посмотри...

— А я уже смотрел, — говорит он и улыбается, — вижу, сарай открыт...

Велосипед стоил рублей восемьсот старыми деньгами. Скинул сотню на амортизацию.

— Семьсот...

— Не пойдет.

— А сколько дашь?

— Триста!

Ну, думаю, сейчас начнется встречный процесс. Один будет повышать, другой понижать. В какой-то точке интересы сольются.

— Хорошо, — говорю, — шестьсот.

— Брось, — говорит, — трепаться, триста рублей на улице не валяются.

— А велосипед, конечно, валяется?

— Кто же сейчас ездит на велосипеде? Одни сельские почтальоны.

— Зачем же ты покупаешь?

— Мне на работу далеко ездить, я временно, пока машину не купил.

— Покупаешь машину, а торгуешься из-за велосипеда.

— Потому, — говорит, — и покупаю машину, что торгуюсь из-за велосипеда.

Ну что ты ему скажешь? На то он и Ванечка Мамба, человек хорошо известный в нашем городе, особенно в шоферских кругах.

— Ну хорошо, — говорю, — за сколько купишь?

— А я сказал. Не пойдешь же ты с ним на толчок.

— Не пойду.

— В комиссионке тоже не примут.

— Ну ладно, — говорю, — бери за четыреста, раз ты все знаешь.

— Ладно, — говорит Ванечка, — беру за триста пятьдесят, чтоб и тебе и мне не было обидно. Все же мы родственники.

— Черт с тобой, — говорю, — бери за триста пятьдесят. Но откуда ты узнал, что я продаю велосипед?

— А я, — говорит, — видел, как ты ездишь на нем. Думаю — этот долго не наездит: или разобьется, или продаст.

Ванечка хозяйственно оглядел комнату и говорит, опять же улыбаясь всеми своими газырями:

— Может, еще чего продашь?

— Нет, — говорю, — пока с тебя хватит. Мы вышли из комнаты. Я стоял на крыльце, а он спустился во двор и вывел из сарая велосипед.

— А где же, — говорит, — насос?

— Пацаны стащили.

— Ну вот, а еще торговался, — говорит Ванечка, садится на велосипед и, объезжая двор, поучает: — Надо повесить замок на сарай. Я тебе привезу хороший замок.

— Замок, — говорю, — не твоя забота. Ты мне деньги давай.

— Вот в воскресенье продам груши и привезу деньги, — говорит Ванечка и, не слезая с велосипеда, выезжает со двора.

Не понравилось мне это. Но что поделаешь, как-никак родственник, хоть и дальний. Я и раньше говорил, что лучше один близкий друг, чем десять дальних родственников. Но не все это понимают, особенно в наших краях.

И вот встречаю его через неделю на улице.

— Ну как, продал груши?

— Продал, но сам знаешь, в этом году на них такой урожай, что выгодней свиньям скормить.

— Что ж, ты ничего не выручил?

— Да выручил бабам на тряпки. Сам знаешь, у меня пятеро девчонок. Да еще жена беременная. Одно разорение от этих зараз.

— Что ж ты, — говорю, — жену мучаешь — хватит хулиганить.

— Мне, — говорит, — мальчик нужен. А деньги за мной не пропадут. Скоро виноград поспеет, а там хурма, а там мандарины. Как-нибудь выкручусь.

— Ну, — говорю, — давай, выкручивайся.

На том и расстались. С должником приходится считаться. Должника лелеешь, иногда даже приходится распускать слухи о его честности.

Но вот пришел сезон винограда, потом отошла хурма, появились мандарины, а Ванечка все не идет.

Как-то узнаю стороной, что жена его опять родила дочку, и я решил напомнить о себе под видом поздравительного письма. Так, мол, и так, поздравляю с очередной дочкой. Как-нибудь заходи, я живу на старом месте. Посидим за бутылочкой вина, поговорим о том о сем.

Через неделю пришел ответ. Ну и почерк, пишет, у тебя хреновый, старшая дочка едва разобрала. Спасибо, говорит, за поздравление, еще одну дочку жена родила. Совсем запутался в именах. У нас, говорит, в деревне электричество провели. За него тоже надо платить. За долг помню, но ничего, Ванечка Мамба как-нибудь выкрутится. А в конце письма еще спрашивает, купил ли я замок на сарай. Если не купил, говорит, я тебе привезу.

Ну, думаю, пропали мои деньги. Так и не виделся с ним до следующего лета. Про долг почти забыл.

Как-то иду по базару, слышу, меня кто-то окликает. Смотрю, стоит Ванечка Мамба за целой горой арбузов. Хрустит большущим ломтем, сверкает зубами, кричит:

— Мамбавские арбузы, налетай, пока сам не съел! Какая-то женщина спрашивает меня, что это за сорт — мамбавские арбузы.

— Вы не знаете мамбавские арбузы? — смеется Ванечка и, нашпилив на нож кусок мясистой мякоти, сует гражданке прямо в лицо.

— Я не хочу пробовать, я только спрашиваю, — стыдливо отстраняется гражданка.

— Я не прошу покупать, я прошу только попробовать мамбавские арбузы! — почти рыдает Ванечка.

В конце концов гражданка пробует, а попробовав, не решается не взять. Смотрю, на каждом арбузе выскоблено, как фирменный знак, буква "М".

— Что это еще, — говорю, — за меченые атомы?

— Это мы с одним стариком везли из деревни арбузы, так я, чтоб не перепутать, переметил свои.

А сам смеется. Не успел я ему напомнить о долге, как он сунул мне в руку довольно увесистый арбуз. Я попытался отказаться, но Ванечка взорлил:

— Родственники мы или нет? С огорода! Свои! Некупленные!

Пришлось взять. С подаренным арбузом в руке говорить о долге было как-то неудобно, и я промолчал. Черт с ним, думаю, хоть арбуз получил за велосипед.

Потом мне рассказывали, что он здорово накрыл этого старичка. Пока они ехали на грузовике верхом на своих арбузах, старичок заснул, а Ванечка успел переметить своим пиратским ножом два десятка стариковских арбузов. Вот они, мамбавские арбузы!

Через полгода с одним приятелем я случайно заехал на бензоколонку. Товарищу надо было заправить машину. Смотрю, Ванечка мой ходит вокруг "Волги" и с такой угрюмой доброжелательностью поливает ее из шланга.

— Привет, — говорю, — Ванечка. Ты что, мойщиком стал?

— А, — говорит, — здравствуй. — Выключает свой шланг и подходит. — Ты что, в самом деле ничего не знаешь?

— А что я должен знать?

— Я же купил "Волгу". Это моя "Волга".

— Молодец, — говорю, — слов на ветер не бросаешь.

— А еще родственник, — жалуется Ванечка, обращаясь к товарищу. — Когда он купил велосипед, я узнал об этом. А когда я купил "Волгу", он ничего не знает. Где же справедливость?

— Про велосипед, — говорю, — лучше не вспоминай.

— Не, — говорит, — я тебе за него заплачу, хоть это был и барахлинский велосипед да еще и без насоса. Но сейчас я затеял дом строить, весь в долгах. Вот построю дом, сразу со всеми расплачусь.

— Фрукты, — говорю, — небось возишь?

— Не говори, одно разорение. Автоинспекция сбесилась. Или совсем не берут или берут так много, что невыгодно возить.

Когда мы отъехали, товарищ мой сказал:

— Этот твой Ванечка махинации устраивает с бензином. Попадется.

— Пусть попадется, — говорю, хотя был уверен, что он не попадется.

Через некоторое время встречаю одного нашего общего знакомого.

— Слыхал, Ванечку Мамба в тяжелом состоянии в больницу свезли?

— Что случилось, — говорю, — бензоколонка взорвалась?

— Нет, — говорит, — в яму с известковым раствором упал. Он же дом строит.

— Ничего, — говорю, — Ванечка выкрутится как-нибудь.

— Нет, — говорит, — не жилец.

Пролежал Ванечка в больнице с месяц. Хотел я было навестить его, да как-то неудобно стало. Думаю, решит, что пришел за деньгами. А потом слышу, — встал, выкрутился. Я был в этом уверен. Слишком у него много дел на этом свете осталось, да еще таких, что другому не поручишь. Не справится.

Прошел год. Однажды передают мне приглашение из деревни: у Ванечки двойной праздник, новоселье и сын родился.

Насмотрелся я на эти празднества. Приглашают человек двести, триста, за стол начинают сажать часов в двенадцать ночи. Пока все приготовят, пока дождутся прихода начальства. А главное, приношения. Стоит посреди двора деревенский глашатай, рядом с ним сидит девочка за столиком. Она слюнявит карандаш и записывает в ученическую тетрадь, кто что принес. Подарки деньгами, но больше натурой.

— Ваза прекрасная, как луна, — кричит глашатай, высоко поднимая ее над головой и показывая всем гостям. — Чистая и прозрачная, как совесть дорогого гостя, — импровизирует он.

— Одеяло русское, — кричит глашатай, вдохновенно разворачивая стеганое одеяло. — Под таким можно уложить целый полк, — бесстыдно добавляет он, хотя размеры одеяла самые обыкновенные.

Особенно в этом отношении отличаются бзыбцы. Они слова не могут сказать без преувеличения. Пока глашатай краснобайствует, гость с комической скромностью стоит перед ним, низко опустив голову. На самом деле он искоса следит за девочкой, чтобы она правильно записала его фамилию и имя. Потом он присоединяется к зрителям, а глашатай уже превозносит следующий подарок.

— Скатерть царская, — кричит краснобай и жестом деревенского демона вскидывает в руках скатерть. Одним словом, это своеобразный спектакль. Конечно, если ты пришел без подарка, тебя никто не прогонит, но общественное мнение создается.

В общем, я не поехал, но все же послал ему поздравительное письмо, уже без всяких намеков.

Как-то стою на привокзальной площади одного из наших районных городков и думаю, как бы мне добраться домой: то ли ехать на электричке, то ли ловить попутную...

Слышу, кто-то окликает меня. Смотрю — Ванечка выглядывает из "Волги".

— Ты как сюда попал?

— В командировке был. А ты что?

— Да вот в Сочи прошвырнулся. Садись подвезу.

Сел я рядом с ним, и мы поехали. В машине стоял устойчивый субтропический аромат контрабанды. После больницы я Ванечку ни разу не видел. Он почти не изменился, только лицо слегка обесцветилось, как будто его промокашкой обсушили. Но все такой же веселый, зубы блестят.

— Получил, — говорит, — твое письмо. Кутеж был отличный, напрасно не приехал.

— Как это ты в яму с известью попал?

— Да-а, неохота вспоминать. Чуть концы не отдал. Можно сказать, уже там был. Зато у меня сын родился через эту яму.

— Как так?

— Я думаю так, что у меня для пацана извести в организме не хватало.

— Ну, извести у тебя хватало.

— Кроме шуток, — смеется Ванечка, — может, я научное открытие сделал. Напиши в какой-нибудь журнальчик, — деньги пополам. Хотя тебя не напечатают.

— Это почему? — насторожился я.

— Почерк у тебя никудышный, — говорит, — не станут разбирать.

— Брось, — говорю, — травить. Лучше расскажи, как дела.

— Да как сказать, — тянет Ванечка, а сам включил одной рукой радио, нащупал джаз, выровнял, отпустил.

— Порядка нет, — неожиданно добавил он, — вот что плохо.

— Что это ты стал заботиться о порядке?

— Вот возил в Сочи мандарины. На двести километров четыре инспектора, разве это порядок? Нет, ты не перебивай, — добавил он, хотя я и не думал его перебивать. — Трое берут, четвертый отказывается. Разве это порядок? Договоритесь между собой в конце концов! Или совсем не берите или берите все. Не могу же я сказать, что с троими уже поладил. Это же нечестно?

— Конечно, нечестно, — говорю, а сам думаю: интересная вещь это, честность. Не удивительно, что каждый кроит ее по-своему. Удивительно, что никто без нее обойтись не может.

— Хорошо, — говорю, — Ванечка. У тебя есть машина, есть дом, есть сын. Брось ты это все, что тебе еще надо?

— Улики, — говорит, — еще хочу завести.

— Какие такие улики?

— Пчелы. Мой сад обжирают чужие пчелы. Лучше своих заведу. Попробую.

— Ну, — говорю, — пробуй. Чего ты только еще не пробовал.

— Хорошего пчеловода не знаешь?

— Нет, не знаю.

Помолчали немного. Но Ванечка бесплатно молчать не любит.

— Послушай, что это за кампания пошла насчет домов?

— А что, тебя беспокоят?

— Сам знаешь, всякие завистники. Жалуются. Откуда, мол, дом, машина... Председатель уже вызывал.

— Ну и что?

— Я ему говорю, когда комиссия или там делегация — ты их ко мне приводишь. Вот, мол, зажиточный крестьянин. А сейчас продаешь?

— А он что?

— С меня, — говорит, — тоже спрашивают...

Мы так и не договорили. Случилось неожиданное.

Мы ехали с большой скоростью, но, хотя дороги наши виражируют, я был спокоен. Ванечка и в армии пять лет просидел за рулем и вообще прекрасно чувствует машину. Сейчас мы въезжали в черту города, а он вроде и не собирался снижать скорость. И вот у автобусной остановки напротив вокзала женщина вырывается из очереди и, как очумевшая овца, бежит через улицу. "Не успеем!" — мелькнуло в голове, и в то же мгновение раздался скрежет тормозов, шипение волочащейся резины, крик толпы. Машина ударила женщину, отбросила ее на несколько метров и остановилась.

К женщине подбежали люди. Подняли ее, стали уводить в сторону. У нее было бледное одеревеневшее лицо. Но вдруг она неожиданно затрясла руками и стала гневно отбиваться от помощников.

Какой-то парень подбежал к машине, заглянул в нее и заорал:

— Что стоишь, Ванечка, газуй!

Ванечка дал задний ход, вырулил на привокзальную площадь, вырвался на автостраду и так газанул, что фары проносились мимо нас, как метеоры. Минут десять мы ехали с такой пожарной скоростью, и каждую секунду я ожидал, что вот-вот мы отправимся в те места, откуда Ванечка, может, и выкарабкается, но на себя я не очень надеялся.

— Ты что, сбесился, — кричу ему. — Тише!

— Чанкайшист присосался!

Я оглянулся. За нами мчался мотоцикл автоинспектора. Ванечка завернул в переулок, и машина, вибрируя, запрыгала по булыжной мостовой. Мотоцикл исчез было, но через несколько секунд снова появился в конце квартала. Ванечка завернул в совсем глухой переулок, проехал его и вдруг так резко затормозил, что я ударился головой о дверцу, за которую держался. В двух шагах от машины зияла свежевырытая яма, рядом валялась бетонная труба. Ванечка попробовал дать задний ход, но машина забуксовала. Грохот мотоцикла нарастал, как железный рок.

Через несколько секунд рядом с нами остановился мотоцикл автоинспектора. Он заглушил мотор и подошел к нам пружинистым шагом укротителя.

— Почему ехал с повышенной скоростью? Почему не остановился сразу?

— Не слышал сигнала, дорогой, — сказал Ванечка. Стало ясно, что автоинспектор ничего не знает о случившемся на вокзале. Все-таки он упорно пытался что-то записать и что-то требовал у Ванечки. Ванечка вышел из машины. Я его впервые видел в таком униженном состоянии. Он просил, он умолял, он клялся, он называл общих знакомых, говорил, что они в сущности оба работают в одной системе. Потом я заметил, что он многозначительно кивает в мою сторону, явно превышая значение моей личности. Получалось, что он везет меня чуть ли не по заданию местного правительства. Я поймал себя на том, что незаметно для себя приосанился.

В конце концов Ванечка его уговорил. Он проводил автоинспектора до мотоцикла, так в наших краях провожают до лошади верхового гостя. Я думаю, что он поддержал бы ему стремя, если б оно имелось у мотоцикла.

— Подумаешь, что он из себя представляет — нищий! — неожиданно сказал Ванечка, как только автоинспектор уехал. Видимо, это был новый автоинспектор, которого он не знал.

Ванечка сел в машину и закурил. Я решил, что дорожных приключений на сегодня хватит, и вышел из машины.

— Спасибо, — говорю, — мне теперь недалеко.

— Как хочешь, — говорит он и включает мотор. — А насчет порядков я тебе правильно говорил.

— Каких порядков? — спросил я, ничего не понимая.

— Улицу разрыли? Знака не поставили? Объезд не указали? Это что, порядок?

Я только развел руками.

Как-то неудобно было уходить, пока он не выбрался отсюда. Я еще постоял. Ванечка дал задний ход, и пока машина, буксуя, медленно отходила назад, я глядел на его твердое лицо с жесткой конквистадорской складкой вдоль щеки, четко озаренное государственным электричеством дорожного фонаря.

Вот такой он, Ванечка — хищный, наглый, веселый. Человек он, конечно, не глупый, но возить с ним арбузы на базар я бы никому не советовал.

После машины особенно приятно было идти пешком. Вообще я терпеть не могу всякие автомобильные происшествия. Жалко мне как-то пешеходов. Хоть я и понимаю, что жалость унижает человека, — но ничего с собой поделать не могу. Хорошо, что обошлось без крови. Видно, мы эту тетку не столько ударили, сколько испугали...

Однажды, много лет назад, я шел по Москве, и у меня было очень скверное настроение. Я кончал институт, а кафедра не принимала мою дипломную работу. Что-то она им там не понравилась. Она даже в какой-то мере их испугала. Работа была достаточно глупая, но руководители кафедры, да и я, не сразу об этом догадались. Позже, во время защиты, это благополучно выяснилось, и я получил за нее хорошую оценку. А тогда у меня на душе было неважно. На улице холодно, скользко, на тротуарах мокрая наледь. И вот я вижу, как из узкого проема между домами выезжает задним ходом грузовая машина. На тротуаре двое малышей: один лет восьми, другой лет четырех. Увидев приближающийся кузов, старший бросил малыша и перешел на безопасное место. Я заорал, что было сил. Малыш ничего не слышал, он следил за уличными голубями и был в той глубокой задумчивости, в которой бывают только философы и дети. Он был так мал, что конец кузова уже беспрепятственно прошел над его головой. Я успел подбежать и выволочь его за шиворот из-под кузова. К счастью, машина шла очень медленно, была гололедица, и шофер боялся слишком резко вывалиться на улицу.

Малыш ничего не понял. Он был тщательно укутан от холода, только парная мордочка выглядывала из-под пушистой ушанки. Но ни одна мать, ни один водитель не могут предусмотреть всех случайностей. Тут-то на помощь и приходят пешеходы. Но и пешеходам помогают такие случаи. Я окончательно понял, что смысл жизни не в дипломной работе и даже не в кафедре, а в чем-то другом.

Может быть, в том, чтобы быть достойным пешеходом? В сущности, все эти машины, самолеты, паровозы — не что иное, как детские коляски, которые мы, пешеходы, тянем за собой или катим впереди себя.

После долгого сидения в чужой машине приятно и легко было идти по земле. Земля — она всегда своя, кто бы там ее и как бы там ее ни крутил. А главное — ощущение свободы и спокойствия. Не тебя несет какая-то сила, а ты сам себя несешь. К тому же ты ни на кого не можешь наехать. Конечно, на тебя могут наехать, но если так думать, и кирпич на голову, как говорится, может упасть. Главное, самому не швыряться кирпичами.

Я шел домой, и мне приятно было думать, что я в свое время не купил машину, а потом продал велосипед.

Я думаю, что лучшие мысли приходят нам в голову, когда мы передвигаемся со скоростью, не превышающей пять километров в час.

____________________________________________

КОЗЫ И ШЕКСПИР

Я еще помню те времена, когда в Чегеме куры не знали курятников и на ночь взлетали на деревья. Выбор дерева, по-видимому, определял главный петух, который стоял на взлетной полосе, пока все куры не взлетят. Разумеется, куры одного хозяйства всегда взлетали на одно дерево. Из чего никак не следует, что они неслись, сидя на ветках.

Я об этом говорю, потому что слухи о том, что чегемские куры несутся, сидя на ветках, а чегемские женщины терпеливо стоят под деревьями, растянув простыни, чтобы мягко поймать снесенные яйца, распространялись врагами Чегема, которых я устал называть.

Нет, куриные гнезда уже придумали, хотя куры чаще предпочитали нестись вблизи от дома в кустах, вероятно, заметив, что люди нередко используют яйца не по прямому назначению продолжения куриного рода, а для поддержания собственного рода. Кур это не вполне устраивало.

Так что хозяйка дома по вечерам разгребала окрестные кусты и собирала яйца в подол, как белые грибы. Хотя грибы у нас вообще не собирают. Да и зачем собирать грибы там, где можно собирать яйца. Любовь к грибам — следствие хронической бескормицы многих народов.

...В двенадцать лет я пас коз в Чегеме и читал Шекспира. Для начала это было неплохо. Я охватывал действительность с двух сторон.

К козам меня приставили не случайно. Мои родственники, с немалым преувеличением страшась, что я страдаю под бременем дармоедства, выдали на мое попечение коз.

Но случайно в доме моей двоюродной сестры, учившейся в городе, я нашел огромный том Шекспира. Целое лето я его читал и перечитывал. Лето тоже было огромным, как том Шекспира.

— Книга перевешивает его, — насмешливо говорили чегемцы, увидев меня с этим томом.

Из этого не следовало, что они вообще против книги, а следовало, что все-таки надо сообразовывать вес книги с собственным весом. Привыкнув иметь дело с кладью на вьючных животных, они чутко замечали всякое нарушение равновесия.

— Пока спускаешься к пастбищу, — остановив меня, доброжелательно поучали некоторые, — можно веревкой приторочить книгу к спине. Она будет оттягивать тебя назад. А то брякнешься носом на крутой тропе и скатишься вниз. С книгой-то ничего не будет, я за нее не боюсь. На ней вон какая шкура. А ты покалечишься и тем самым опозоришь нас. Скажут, недоглядели!