Скачать роман "Темыр" в формате PDF (1,18 Мб)

Об авторе

Папаскир Иван Георгиевич

(12 (25) декабря 1902, с. Кутол, ныне Очамчирского р-на - 1980)

Абх. сов. писатель. Чл. Коммунистич. партии с 1938. В 1928—29 учился в Ленингр. ин-те вост. языков. Сотрудничал в редакции газ. «Апсны Капш» («Красная Абхазия»). В лит-ру вступил в 1932. Первые рассказы П. («Карвальское ружье», «Кунач», «Телушка», «Поминки») воссоздают образы старой жизни. Автор первого абх. социально-бытового романа «Темыр» (1937, в рус. пер. — «К долгой жизни», 1948), повествующего о перестройке абх. деревни, о борьбе с предрассудками и обычаями прошлого. Роману присущи яркая нац. специфика, правдивое изображение человеч. характеров и судеб. В годы войны П. писал рассказы о героизме сов. народа на фронте и в тылу. В послевоен. годы П. опубл. романы «Женская честь» («Аҧҳәыс лыпату», кн. 1—3, 1949, первонач. назв. — «Путь Химур», 1948), «У подножия Эрцаху» (1953), сб. «Рассказы» («Ажәабжьқуа», 1956). Эпопея «Женская честь» — многоплановое произв., рисующее жизненный путь молодой абх. женщины, к-рая сумела выйти победительницей из мн. испытаний. П. — реалист по своему методу, наблюдатель социальной жизни. Его творчество сыграло большую роль в становлении абх. прозы, в создании абх. лит. языка. Произв. П. переведены на рус., польский, груз. и казах. языки.

Соч.: Ђемыр, Аҟуа, 1937; Аҧҳәыс лыпату, т. 1—2, Аҟуа, 1962; Ажәабжьқуа, Аҟуа, 1956; Иҩымҭақуа реизга, т. 1—3, Аҟуа, 1964—65; в рус. пер. — К долгой жизни, М., 1948; Темыр, Тб., 1959; Женская честь, Сухуми, 1967; Рассказы, в сб.: Абхазские рассказы, М., 1950; Рассказы, М., 1962.

Лит.: Дроздов А., Очерки абх. прозы, «Новый мир», 1949, № 4; Квициния И., Проза Ивана Папаскири, «Лит. Грузия», 1964, № 8; Чацба Л., Духовный рост крестьянства в абх. худож. прозе 30-х годов, «Тр. Абхаз. ин-та языка, лит-ры и истории», 1963, т. 33—34; Инал-Иҧа Ш., Иван Папасқьыр, в его кн.: Аҧсуа литература аҭоурых аҟнытә, Аҟуа, 1961.

(Источник: Х. С. Бгажба. Краткая литературная энциклопедия. М., Сов. Энцикл., 1962-1978. Т. 1-9.) |

|

|

|

|

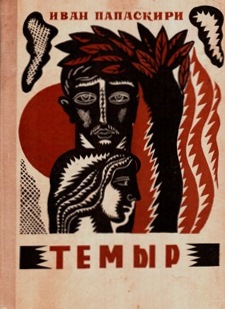

Иван Папаскир

Темыр

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Донеслось первое пение петухов, и Ахмат подумал, что уже рассвело. Он приподнялся на постели, у изголовья лежала свернутая одежда, оделся и открыл дверь. На востоке слабо занимался рассвет. Ахмат перекрестился и вышел во двор.

Телята просовывали бархатистые головы между корявыми перекладинами ворот и поглядывали на маток, пощипывавших свежую, покрытую росой траву.

Собака, лежавшая, свернувшись в клубок, под лестницей, поднялась и, виляя хвостом, подошла к Ахмату. Коровы заметили приближение хозяина и перестали щипать траву; телята плотно прижались к воротам.

Ахмат погладил по голове пятнистого теленка, почесал ногтем его лоб и ласково пробормотал:

— Погоди-ка, погоди, сейчас подпущу тебя к матке...

Он вышел за ворота, чтобы спустить с веревки буйволицу, с вечера привязанную к пню среди ольховых деревьев, обвитых виноградными лозами. Но в рощице он не нашел животного. Старик посмотрел по сторонам, — его взгляд упал на обрывок веревки, лежавший у пня.

— Разорила! Должно быть, забралась в кукурузу.

Шаркая чувяками, он бросился искать и, перемахнув через поваленный, примятый плесень, вбежал на кукурузное поле — след вел сюда.

— Чтоб тебя съели псы! Пропали мои труды! — жалобно восклицал Ахмат.

Он прошел еще немного и увидел виновницу своих волнений; наевшись, она мирно лежала под тенистым деревом и неторопливо жевала.

Увидев хозяина, буйволица перестала жевать, встревоженная, встала и побрела к дому.

Ахмат шел следом и угрожающе замахивался палкой.

— Погубила! Чтоб тебя собаки разорвали...

Животное прислушалось к грозному голосу хозяина и побежало трусцой, ломая стебли; выбравшись из кукурузы, буйволица, снова мирно жуя, будто ничего и не случилось, дошла до ольхового пня, того пня, к которому была раньше привязана, и даже ткнулась в него лбом: «Видишь, хозяин, я знаю свое место».

Ахмат наскоро оплел свежими прутьями сломанный забор и подошел к буйволице.

— Подожди у меня! Я так привяжу тебя, что и святые духи не смогут отвязать!

Он скрепил узлом концы разорванной веревки, вошел во двор, подпустил к маткам нетерпеливых, тихо мычавших телят и подоил коров. Когда он вернулся домой с теплым молоком, жена его Селма еще спала.

— Лежишь, бара [1], чтоб тебя молнией ударило, — проворчал добродушно Ахмат. — Вставай, молоко прокиснет.

Селма упрекнула:

— Что с тобой? Зачем так рано будишь?

— Что со мной? Буйволицу спроси — она тебе скажет! — сердито ответил он. — Уморю ее на привязи, окаянную... — Он взял толстую длинную веревку и хмурый вышел за ворота.

— Ох, как горько во рту, должно быть, заболею малярией, — сказала Селма, потягиваясь.

Она была недовольна тем, что муж так рано подоил коров. Одевшись, Селма пошла на кухню и подбросила в очаг легкие, сухие сучья; когда она снимала с огня вскипевшее молоко, вошла дочь Шазина, — ее в семье звали Зиной.

— Ты так рано встала, мама! Я бы сама управилась.

— А ты зачем поднялась?

— Меня разбудил папа. Он бранился.

— Разве ты только сегодня узнала характер отца? Опять буйволица забралась в кукурузу.

Зина всплеснула руками: ох, эта лохматая, должно быть, все там потоптала!

Девушка выбежала из кухни и через минуту была в поле. Беда! Кукуруза объедена, часть ее вытоптана, повалена. Зина, нахмурившись, принялась поднимать и выпрямлять золотистые стебли. Некоторые еще могли стоять, а для остальных Зина находила палочки и ловко подпирала их. Затем девушка подошла к отцу, починявшему забор, и молча стала помогать ему.

— Иди домой, дад [2], и свари мамалыгу, — сказал Ахмат.

Когда работа была окончена, Зина вернулась домой и приготовила завтрак. Вошел усталый Ахмат, поставил у стены топорик и неторопливо присел; его мысли занимала все та же проказливая буйволица.

— Ну что с ней поделаешь! Подохла бы, что ли! — бормотал он.

Селма проворчала в ответ:

— Буйволица — животное! Что она понимает! Ты сам во всем виноват! Кто же привязывает веревочкой такое огромное животное, да еще с норовом? Так тебе и следует!

— Не то что веревочкой — пароходным канатом привяжешь, и то не удержишь!

Молчали. Слышался только звон посуды, которую Зина ставила на длинный узкий столик. Насытившись, Ахмат заговорил примирительно:

— Сколько от нашей буйволицы зла, а мы все-таки на нее смотрим молящими глазами. Не бойтесь, — Ахмат улыбнулся, — когда она отелится, мы про все забудем.

Селма снова придвинула к мужу миску.

— Это верно, но и убытку от нее немало.

Зина взглянула на отца.

— Только б не лезла она в кукурузу, вот хорошо было бы, папа!

Лицо Ахмата расцвело доброй улыбкой.

— Ох, кто видел скотину без недостатков! Правда, наша очень уж часто забирается в кукурузу, зато и молока дает много.

Зина унесла столик с маленьким кувшином, затем, перекинув полотенце через плечо, подошла к отцу; он внимательно, любовно оглядел дочку.

— Дад Зина, — сказал он, — тебе не хватает одежонки. Хотел бы тебя получше одеть, да вот беда — нет денег. Не попросить ли взаймы у Кадыра?

— Как хочешь, папа, — ответила Зина, протягивая отцу полотенце.

— Кадыр проценты берет, уара! [3] — вздохнула Селма. — Он нас совсем разорит.

— Что ж поделаешь! — вытирая руки, ответил Ахмат. — Зина взрослая, и ее надо приодеть.

Он встал, взял тяжелый посох и вышел из дому.

...Дом Ахмата стоял на возвышенном месте, окруженный мелким, жестким кустарником и зарослями папоротника. С обеих сторон дома протекали две речушки; по берегу одной из них тянулась роща розовато-коричневых грабов, среди которых то тут, то там виднелись привитые фруктовые деревья; их ветви клонились под тяжестью недозрелых плодов.

За колючей ежевичной оградой стояли облагороженные прививкой яблони и среди них — этакий толстяк! — грецкий орех. Даже в огороде Ахмата — и там росли плодовые деревья вперемежку с пахучим лавром и барбарисом.

Тот, кто не знал доброго характера Ахмата, думал с удивлением об этом нерасчетливом человеке, который в дикой роще неведомо зачем прививал деревья.

Но наступало лето, и в домик Ахмата приходили жители поселка, тащились лежебоки, чтобы вволю наесться фруктов. Они устраивались во дворе, под густой тенью граба, лениво острословили и жевали. Ахмат никому не отказывал в фруктах, и люди не стыдились, вовсю пользовались его гостеприимством.

Хотя у Ахмата было уже много плодовых деревьев, но он каждой весной уходил в лес и занимался прививкой диких груш и яблонь.

— Зачем тебе столько? — спрашивали у Ахмата.

В ответ он качал головой.

— Что за труд! Никаких расходов. Зато кто доживет, тот всласть полакомится.

— Сумасшедший Ахмат! — смеялись гости. — Он, вероятно, думает пережить всех.

Так и жил Ахмат — не богато и не бедно. Маленький домик — две комнаты — сбит из досок, кухня крыта соломой. На дворе одна буйволица и две коровы — нужно ли больше доброму человеку, который добывает свой хлеб трудом!

II

Зина легла спать радостная — она уже видела на себе новое платье. Еще до рассвета Ахмат разбудил дочку, и они пошли в городок Очамчира. В лавке Зина выбрала пестренькую материю, и отец купил ей на платье.

Дома Зина сразу же засела за шитье и через три дня била в новом чудесном платье. Когда отец с матерью уходили из дому, Зина, может быть, несколько дольше, чем нужно, вертелась перед маленьким зеркалом, щуря продолговатые глаза и приглаживая распущенные волосы; она заплетала косу и оглядывала свое красивое лицо и плечи — ну что за чудесное платье!

На другой день после того, как Зина надела обнову, она с матерью пошла навестить больную соседку. Вернувшись домой, девушка в своей комнатке остановилась у зеркала, бережно поправила платье на плечах, распустила волосы и тут заметила конверт, засунутый за потемневшую раму зеркала. На конверте было написано: «Шазине». Зина вынула листок и прочла:

«Шазина!

До сих пор я ничего не говорил тебе о моем сердце, но оно беспокоит меня, и этого скрывать я больше не буду. Любовь вошла в мою кровь, стала моим мучением и усилила мое горе. Люблю тебя! Хочу встретиться с тобой там, где нас никто не увидит, и прошу тебя — не говори «нет». До скорой встречи!

Темыр».

Письмо удивило Зину, и она долго стояла, позабыв даже о своем платье. Не подбирая волос, девушка терялась в догадках и не могла понять, как письмо попало в комнату? Утром его еще не было, а уходя, она закрыла дверь...

Зина, радостно улыбаясь, еще несколько раз прочитала письмо.

— Хоть бы скорей его увидеть! — прошептала она, глядя в зеркало.

В дверях показалась Селма.

«Что это я держу письмо на виду!» — испуганно подумала девушка и спрятала конверт за ворот платья, на груди.

Зина умела читать и писать. Маленькой она три года ходила в школу. Однажды, когда мать заболела, девочка осталась дома; Селма выздоровела и уже не пустила дочь в школу. «Зачем девчонке ученье! Пускай помогает по хозяйству. Так лучше будет».

Зина горевала, плакала, но ослушаться не посмела.

Темыр жил в Алашара — там же, где и Зина, но только в другом конце деревни. Девочкой Зина ходила в школу, где учился и Темыр. Оба по-детски дружили и делились всем, что было у них. Сидели они на одной парте и вдвоем читали одну книжку.

Темыр оставил школу вскоре после Зины — именно тогда, когда неизвестно кем был убит его брат Мыта.

Мальчик и девочка подросли; былая дружба осталась неизменной. Так выросли они, еще более привязавшись друг к другу, хотя об этом не говорили; подростки стыдятся даже думать о своих чувствах, но вместе с тем каждый хорошо знает, что переживает другой.

Сверстники любили Темыра — он рос хорошим малым. Когда, простодушно и громко смеясь, Темыр болтал с друзьями, его никто не мог заподозрить в чем-либо затаенном. Он, казалось, весь — полная откровенность.

А как хорош стал Темыр, выровнявшись в статного парня! Он носил серую черкеску, плотный ряд газырей с белыми головками украшал его выпуклую грудь, кинжал довершал наряд юноши. Зина опускала глаза, встречая того, с кем когда-то сидела на одной парте.

Темыр был очень беден. Уже давно его хозяйство пришло в упадок. Крытый соломой домик, сплетенный из прутьев, покосился, кровля разъехалась, а кухоньку подпирали десятка два жердей. Разрушались и плетни. Ни кукурузника, ни хлева или сарая, ни одной новой постройки не было на дворе Темыра. Правда, двор блестел, как зеркало, — ни соринки...

Все это видела Зина и печалилась о друге своего детства. Да и односельчане призадумывались над жизнью парня. «Здесь, должно быть, умер хозяин», — говорил всякий, еще не зайдя во двор. Но в непривлекательной с виду хижине все было чисто, все прибрано и расставлено по местам; старенькие, потертые коврики украшали стены. Зайдя в саклю, любой сказал бы, что молодой хозяин полон сил, но, вероятно, какие-то беды мешают ему отдаться своему хозяйству, что-то его тяготит.

Но что? Об этом никто не догадывался.

III

Отец Темыра, Пахуала, был человек тихий, скромный, жил в бедности. Недобрые соседи не давали спокойно жить Пахуале, но больше всего он терпел от воров; не мог завести хорошей скотины — ее тут же крали, словно она находилась без присмотра. Когда к вечеру корова или лошадь не возвращалась, Пахуала уже знал, что он обворован. Немного поискав, он ни с чем возвращался домой и, полный безнадежности, прекращал поиски.

Пахуалу погубил проживавший в деревне князь Мурзакан. Случилось это так.

Была весенняя пора. Фруктовые деревья расцвели и стояли в легком, благоухающем пуху. В густых лесах и на веселых холмах среди мелкого кустарника ярко пестрели цветы. Скотина, похудевшая в зимнюю бескормицу, разбрелась по лужайкам, греясь под теплыми золотистыми лучами солнца. Крестьяне пахали поля.

Работал и Пахуала, с добрым чувством прислушиваясь к веселым голосам, доносившимся отовсюду. Наступил вечер; Пахуала пригнал волов к дому и запер за ними ворота, просунув кол в ивовые петли.

Лег спать он в ту ночь с легким сердцем, как человек, не знающий горя; его дремотные мысли были заняты пахотой, и вскоре он погрузился в сладкий сон.

Проснулся Пахуала задолго до рассвета и вспомнил, что ни разу ночью не взглянул на волов. Он торопливо вышел из домишка и пошел к хлеву. Волов на месте не было, ноги Пахуалы подкосились, и он подумал, что такого несчастного, как он, еще не было на свете.

«Хоть бы скорей наступил рассвет», — томился он и долго бродил вдоль ограды, пока медлительное солнце не показалось из-за далеких горных хребтов и розовый солнечный блик не заиграл на жалкой крыше его домика.

Пахуала торопливо пошел по следам волов. Уже высоко поднялось солнце, когда следы животных привели его к воротам Мурзакана. Сердце его. упало. Он терялся в нерешительности: зайти или нет? Он долго стоял у ворот князя в тягостном раздумье. Уж очень хорошо знал Пахуала Мурзакана и боялся участи человека, о котором сказано, что он лишился курицы, а вслед за этим и асацбала [4].

Опустил голову бедняк и побрел было домой, но потом вернулся, подошел к воротам и, затаив дыхание, тихонько приоткрыл калитку. Он сразу же увидел своих волов — они жевали сено в углу двора. Как в лихорадке, Пахуала затрясся всем телом, его лицо покрылось мертвенной бледностью. Волы были так близко! Волосы зашевелились на голове, и хотелось умереть, — пусть его закопают на том же месте, где он стоит.

Пахуала подошел к кухне и услышал громкие голоса слуг Мурзакана. Войти в кухню Пахуала не решился; он скрестил на груди руки, прислонился к столбу и мрачно взглянул на волов.

Вышли двое слуг. Один из них знал Пахуалу.

— Тебе кого нужно, сосед?

Пахуала видел только волов. Слова слуги будто разбудили его; он медленно отклонился от столба и поднял на слугу потухшие глаза:

— Разве не видишь, дад: сегодня погасла опора моего очага.

— Что с тобой? — сочувственно спросил слуга.

— Эти волы мои. Оба! Без них нет у меня жизни. Их ночью, этой ночью, увели с моего двора.

Слуга помрачнел, опустил глаза.

— Видишь, двор полон скота, — произнес он негромко. — Все это чужой скот, его сюда привели недавно. — Слуга наклонился к Пахуале. — Многие, как и ты, мучились и тоже приходили сюда, но никто, ни один человек не увел обратно своей скотины.

Пахуала простонал:

— Неужто невозможно помочь мне?

— Не знаю, друг мой, такого средства.

Пахуала молчал. Слезы покатились по его густым усам, дрожь прошла по всему телу. Он поднял голову.

— Мурзакан дома?

— Он отдыхает.

Другой слуга махнул рукой, подошел к волам Пахуалы, взял одного за рога и повел к месту убоя. Пахуала застыл в оцепенении, даже слезы перестали литься. Но затем оттолкнул того, с кем говорил, и подбежал к слуге, державшему вола. Ярость свела потемневшие губы Пахуалы.

— Куда ведешь его?

Слуга сурово взглянул на Пахуалу.

— Или не видишь куда? Забивать!

Он потянул вола за рог.

— Не дам! Он мой!

Пахуала раскинул руки, загородил дорогу.

— А ну-ка, отойди!

И Пахуала отлетел в сторону, отброшенный сильным ударом в грудь, но, удержавшись на ногах, опять ринулся на слугу.

В это время на веранду выплыла грузная фигура Мурзакана; покручивая усы, он громко кашлянул, сплюнул и, увидев сцепившихся слугу и Пахуалу, поднял брови.

— Эй, кто там дерется? — окликнул он басистым голосом.

Слуга, оттолкнув Пахуалу, подбежал к веранде.

— Да вот он не дает вола забить, ухацкы сцейт[5].

Заплывшие глаза Мурзакана налились кровью, веки покраснели:

— Какой собачий сын затеял драку на моем дворе? Ко мне его!

Пахуала подбежал к Мурзакану, опустился на колени, схватил полу черкески и приложился к ней губами.

— Тебе что нужно, негодяй?

Князь толкнул ногой Пахуалу, и Пахуала упал навзничь; лежа, он жалобно, тихо стонал:

— Мои волы! Мои единственные!

Мурзакан пнул его еще раз.

— Из-за волов приходишь в мой дом затевать драку, негодяй!

Пахуала задыхался, и то, что он метался, лежа на земле, и стонал, еще сильнее раздражало Мурзакана. Он крикнул слугам:

— Эй, живее!

На его зов бросилось несколько парней.

— Чтоб я никогда не видел этого дрянного старика! Ну-ка, возьмите его да привяжите к стволу клена.

Не взглянув на Пахуалу, Мурзакан тяжело зашагал к двери; слуги схватили несчастного и привязали к дереву, туго стянув его веревкой. Веревка врезалась в тело, кожа горела как в огне. Но, не чувствуя боли, Пахуала и теперь не сводил пристального взгляда со своих волов, точно вкладывал в них остаток души.

Время близилось к полудню. Во двор въехали всадники; весело болтая, они спешились у дома. Дворня засуетилась: шумно стало в усадьбе, готовились к большому пиру. Слуга все-таки повел вола Пахуалы к месту убоя.

Когда Пахуала увидел это, ему почудилось, что смерть коснулась его самого, струйки пота побежали по телу.

Когда же через некоторое время слуги сдирали с вола шкуру, голова бедного Пахуалы бессильно свесилась на плечо, и он уже не слышал, что в усадьбе кипит безудержное веселье, что в доме гремит посуда и звенит стекло, — там пили вино, ели мясо, смеялись...

Вечером Мурзакан разрешил отвязать Пахуалу, и его выпустили со двора; он уходил обессиленный, молчаливый и только в последний раз бросил долгий взгляд на другого вола, который пасся во дворе; что ж, и этот вол — навеки потерянное добро.

Пахуала вышел за ворота, с трудом передвигая ноги. Он медленно брел по дороге в тяжелом, почти бредовом состоянии и так пристально время от времени вглядывался в окружающее, словно впервые увидел мир. Он вошел в свой двор, подошел, как к могиле, к хлеву, взглянул на лужайку под ольхами, где обычно паслись волы, а затем вошел в хлев, оглядел его и долго-долго не мог оторвать взгляда от яслей.

В кухне Пахуала с трудом снял рубаху: она приклеилась к телу кровью; кожа была в темно-розовых шрамах с рубцами, почерневшими, как уголь. Застонал Пахуала и бессильно свалился на свое твердое ложе.

...У многих крали скот, и часто следы вели к дому Мурзакана, но ограбленные редко входили в ворота княжеской усадьбы. Они смиренно возвращались домой, зная, что правды не добьются. Мало того, что пропавшего не вернешь, — сам погибнешь. Мурзакан часто говорил: «Не только ваш скот — все вы мне принадлежите, собаки».

В этом селе ни один крестьянин не мог выехать на хорошей лошади. «Для чего мужику добрый конь!» — рассуждал Мурзакан, и его люди приводили на княжеский двор коня.

...Однажды Мурзакан пришел на сход. Крестьяне кинулись к нему поддержать стремя. Они мешали друг другу. Мурзакан растолкал их ногой, слез с коня, ударил плетью по земле и направился к дереву. Старшина торопливо вынес из сельского правления скамейку и поставил ее в тени раньше, чем подошел князь.

Мурзакан не спеша сел, положил ногу на ногу. Крестьяне стояли, — он и не предложил им сесть. В это время на ладном коне подъехал хорошо одетый молодой крестьянин, и князь поманил его к себе. Парень направился к дереву.

— Откуда? — отрывисто спросил Мурзакан.

— Из Акуарчи, ухацкы сцейт!

— Тебе кто дал такого хорошего коня?

— Своими руками вырастил...

— Хорошо, что своими. А седло где купил?

— Седло в Зугдиди купил.

— Так, — покачал головой Мурзакан, не сводя глаз с крестьянина.

Люди переглядывались, настороженные словами князя; его расспросы никогда не сулили ничего доброго. Мурзакан часто посматривал помутневшими глазами на револьвер и на серебряный кинжал молодого крестьянина; помолчав, он отрывисто спросил:

— Где сшил черкеску?

Парень изменился в лице, его испугал этот слишком подробный допрос. Он задумался и долго не отвечал, а Мурзакан, нахмурившись, смотрел на него в нетерпении. Неожиданно встав и выпрямившись, он зычно спросил:

— Как тебя зовут?

— Алиасом.

— Дай-ка мне твою плеть! — И князь протянул руку.

— А зачем тебе моя плеть?

Глаза Мурзакана заблистали.

— Тебе кто позволил сидеть на лошади ценой в шесть пядей? [6] Кто позволил так разодеться, да еще появляться в таком виде там, где бывают князья? Зачем тебе такой конь? Ты бы мне его подарил.

Покрасневшие глаза Мурзакана, казалось, готовы были выскочить из орбит.

— Без стеснения говоришь князю, что купил седло в Зугдиди. Разве твой отец когда-нибудь ездил в такую даль — в Зугдиди! Где старшина?

Старшина подошел к Мурзакану, вытянулся, его пальцы дрожали.

Алиас гневно и беспокойно глядел на Мурзакана.

— Сейчас же подрежь полу черкески [7] у этого бесстыжего.

Старшина искоса посмотрел на черкеску Алиаса.

Мурзакан заорал:

— Подрежь, говорю!

Старшина вытащил нож и, быстро нагнувшись, хотел под резать полу. Алиас отшвырнул ногой старшину и так же бешено, как князь, заорал:

— Не подходи!

Он схватился за револьвер. Крестьяне бросились к нему, а Мурзакан спрятался за ствол орехового дерева.

Алиаса постигла неудача — его свалили и отняли оружие. В свалке он нанес немало веских ударов, но и ему тоже пришлось отведать тумаков.

В этом селе Алиас был бессилен перед врагом: здесь было немало молочных братьев [8] Мурзакана; на рождество и на пасху они носили ему подарки, и многие крестьяне были слугами князя, те же, кто не любил Мурзакана, опасались его разгневать.

Все это понимал Алиас и, когда у него отобрали оружие, сразу же присмирел. Старшина нагнулся и коротко обрезал полу черкески, отхватив заодно и край красивого архалука. Не помня себя, Алиас все так же стоял на месте, растерянно глядя на обезображенную одежду, а затем молча бросился из толпы на дорогу и тут вновь увидел Мурзакана: князь сидел на коне Алиаса и в сопровождении всадника направлялся к своей усадьбе.

IV

Стояло жаркое лето. Прихотливо изломанные острые горные хребты то призрачно синели, то розовели, купаясь в солнечных лучах; блестели пятна снежных обвалов. Снег накапливался и таял в низинах.

Солнце в этот день было таким знойным, что, казалось, оно испепелит разомлевшую землю; на высоких покатых склонах, обращенных к солнцу, трава стояла выжженной, сухой. Истомленный оводами скот рассеялся по берегам речек, прятался в короткой тени кустарника. В раскаленном воздухе плыло марево.

Зина к полудню бросила работу в поле и пошла домой. Прикрыв двери, она легла отдохнуть и, утомленная, скоро уснула. В доме было тоже нестерпимо жарко. Духота не дала спать Зине; она поднялась в испарине, приоткрыла дверь и посмотрела на солнце, спускавшееся бронзовым кругом к горизонту. Тут Зина вспомнила про телят, наспех оделась и поспешила на двор, чтобы напоить их. Но телят на месте не оказалось.

— Вот несчастье! — пробормотала Зина.

Она быстро побежала вдоль плетня разыскивать телят. В одном месте, на кольях, виднелись клочья шерсти; здесь девушка перелезла через плетень и направилась по следу. Она прошла рощу, перебралась через речку. Но и здесь телят не было.

«Куда они завели меня? — сердито подумала Зина. — Пусть их хоть волки разорвут».

Колючки жалили колени, и на нежной коже выступали капельки крови.

«И ты мне мешаешь, гадкая колючка, чтоб ты сгорела!»

Сдвинув тонкие брови, Зина притянула к себе ветку фундука — мелкого орешка, оторвала листок и стерла им кровь с колена. На дороге кто-то со свистом щелкнул плетью. Ах, да это едет Темыр!

Сердце девушки забилось чаще. Она бросила потемневший от крови листок, выбежала на тропинку, подумав: «Пусть Темыр сейчас скажет о своем письме...» Теперь Зина не обращала внимания на расстилавшиеся по земле ветки колючей ежевики.

Темыр увидел девушку и проворно соскочил с лошади. Молодые люди обменялись взволнованными взглядами. Первым овладел собой Темыр и тихо спросил:

— Как поживаешь, Зина?

Смущенная девушка глядела в сторону и еле ответила на приветствие: где уж тут ей справляться о письме!

Темыр заговорил, не подымая глаз:

— Мне хотелось, Зина, сказать тебе кое-что, а здесь не очень удобно — на дороге. Можно отойти в сторону.

И он взглянул на нежное лицо девушки, смутившись не меньше ее. Зина еле внятно произнесла, что она согласна, и тихонько свернула на тропинку, по которой только что шла. Все-таки Темыр должен ей что-нибудь сказать о письме. Он молча вел лошадь под уздцы и следовал за девушкой. Отойдя немного, они остановились.

— Мы встретились случайно, — торопливо произнес Темыр. — Ведь тут нет ничего неприличного, не правда ли? Кто увидит нас в лесу? Ни голубь, ни какая другая птица наших слов не перескажет.

Зина чуть улыбнулась. Она ломала веточки, сдирая пахучую коричнево-зеленую тонкую кожицу.

— Ты знаешь, Зина, живу я в сакле один, близких лишился, добра у меня немного, о тебе, Зина, я думаю день и ночь, живу тобою, люблю тебя, но...

На этом «но» он оборвал речь и так тяжело вздохнул, словно на его плечи давил невидимый груз. Зина увидела, как его рука, державшая повод, задрожала. Он крепко прижал ремешок плети к черешневому кнутовищу и подавленно продолжал:

— Любовь к тебе мучает меня, и часто в тоске я не помню, что делаю, что говорю. — Он встрепенулся. — Знаешь что со мной произошло?

Зина вопросительно подняла брови.

— Это было совсем недавно. Был полдень. Я расстелил в тени коврик, подложил под голову валик и...

Зина подумала, что он сейчас скажет о письме.

— Мне показалось — что-то сильно ударило по голове, я приподнялся, а с головы слетел легкий листок ольхи, всего только листок. Подняв его, я подумал: «Это он виноват в том, что у меня горе». Какая странная мысль, правда, Зина?

Зина, бледная, смотрела на Темыра.

— И я опять с горьким чувством ощутил свое положение. Ведь вот другие отдаются делу, хозяйству, у них есть надежды, они строят дома, а я думал, что у меня нет ничего, кроме худой сакли, — я одинок, я беден, и я так тебя люблю, Зина!

— Что же дальше?

— Тут чей-то голос окликнул меня. Это был твой отец, он искал буйволицу. «Что с тобой, дад, не болен ли?» — спросил он. А я так смутился, что, убей меня он, — кровь не пошла бы. Я даже не заметил, как он открыл ворота, и не услышал топота его коня.

Темыр дрожащими пальцами крепко сжал плеть.

Зина далеко отбросила изломанную веточку.

— Почему ты раньше не говорил о себе?

— Что сказать! То, что сейчас... пустое!..

Зина молча заплетала и расплетала кончик косы; она почувствовала, что по щеке сползает слеза, и вытерла ее косою.

— Если сказать правду, мне надо, Зина, разобраться в одном трудном деле. Как только это сделаю, тогда поговорим...

Темыру хотелось взять девушку за руку, но он не осмелился.

— Если ты не возражаешь, через неделю в этом же месте в полдень мы встретимся, а до того времени я уже во всем разберусь... или, по крайней мере, пойму.

Зина с усилием ответила:

— Посмотрим, вспомнишь ли ты обо мне через неделю.

Слова девушки показались Темыру холодными, ему так хотелось, чтобы Зина прониклась его тревогой.

А Зина раздумывала: что с Темыром? Может быть, ему стыдно того, что у него нет хорошего хозяйства? Она устремила взгляд, затуманенный слезой, на вершины молодых дубков и словно засмотрелась на них. Ее грусть тронула Темыра, и он произнес потеплевшим голосом:

— Ты все, все узнаешь, но ты уже и сегодня облегчила мое горе.

— Чем? — прошептала она.

— Тем, что ты любишь меня. И вот я уже спокоен: есть у меня на свете один-единственный человек, который любит меня. Что же, ты согласна встретиться через неделю?

— Согласна.

Теперь он осмелился взять руку Зины, посмотрел на ее пальцы, перебирая их, но Зина, улыбнувшись его тихой, осторожной ласке, легким движением отняла руку.

— Через неделю! — бодро произнес Темыр и поправил седло, подтянул подпругу.

Зина подержала стремя. Она вспомнила о конверте, положенном за зеркало, но что теперь конверт! Все уже сказано, и Зина будет ждать до новой встречи ровно через неделю.

V

Темыр уехал. Зина, задумавшись, медленно пошла в деревню.

Вдруг перед нею появился Мыкыч; он держал в руке топорик и, должно быть, пришел сюда, в кустарник, за хворостом, но, заметив Темыра и Зину, притаился за густым папоротником.

«Что, дрянь, застиг тебя!» — думал он теперь.

Хмуро и дико глядя, стоял Мыкыч перед оторопевшей Зиной. Она боялась сделать шаг вперед или назад. Мыкыч всегда преследовал ее, искал встречи наедине, и девушка понимала, что у парня были скверные намерения. Она испуганно спросила:

— Почему ты здесь?

Мыкыч не спеша сунул под мышку топорик, ближе придвинулся и, разгладив морщины на лбу, вкрадчиво заговорил:

— Ах ты, бедняжка, да ведь Темыр обманывает тебя! Он гадкий человек и только притворяется, что любит. Или ты не слышала, как он поступил с Такуной?

Сердце Зины замерло, она молчала.

— Он Такуну обманывал, как и тебя, обещал жениться. Когда Такуна поняла, что этому пролазе нужно, она его просто прогнала.

— Выдумываешь!..

— Выходит, я же и обманываю тебя. Ну, хорошо, пусть он любит тебя, но разве вы пара? Или ты не слыхала, каким был его отец: все помыкали им как хотели. Разве это не Пахуалу Мурзакан привязал к дереву!

Зина сердито воскликнула:

— А при чем тут Темыр, если его отца привязали к дереву?!

Мыкыч ухмыльнулся:

— Если бы Темыр был порядочным человеком и была бы у него совесть, он давным-давно разыскал бы убийцу своего брата и отомстил за него.

Зина была ошеломлена.

— Пропусти меня, — сказала она отрывисто и решительно, — я разыскиваю телят.

Она отшатнулась от Мыкыча и быстро пошла вперед.

— А когда с Темыром разговаривала, — крикнул он злобно, — тогда не надо было искать телят! Подожди, я тебе все докажу, я тебе все открою!

Он преградил ей дорогу, протянув топорик.

Зина остолбенела — так ее ошеломила дерзость парня. Она крепко стиснула зубы и молчала.

— Ты слишком загордилась! — продолжал Мыкыч. — Погоди, скоро твой любимец станет общим посмешищем. Все равно Темыр только жалкий последыш ничтожного, трусливого Пахуалы.

Мыкыч ядовито прибавил:

— Да, да, уж лучше бы твой любимец хоть дранкой покрыл свою крышу.

Зина презрительно глядела в злобно возбужденное лицо Мыкыча.

— Опусти-ка свой топор, я его не боюсь. Ты ничего не скажешь такого, чего бы я не знала о Темыре. Что плохого он тебе сделал?

Мыкыч пожал плечами и коротко рассмеялся:

— Он-то? А что может сделать этот последыш труса, какое зло он мне может причинить?

— Зачем же ты так говоришь о нем?

— Мне тебя жаль, потому и говорю. Вот выйдешь за этого ничтожного человека и пропадешь, непременно пропадешь. — Мыкыч опустил топорик, и глаза его заиграли недобрым блеском. — Ведь скорее я мог бы поухаживать за тобою, а не этот ничтожный человек. Честное слово, ты стоишь того, чтобы я поухаживал за тобою!

— А что у меня с тобою общего? — спросила Зина.

— У нас с тобою много общего. — Мыкыч притворился задумавшимся, но тут же схватил девушку за плечо. — Я люблю тебя, ужасно люблю...

Зина резко оттолкнула его:

— Отойди!

Топорик выскользнул из руки Мыкыча. Нагибаясь, чтобы поднять его, он злобно взглянул на девушку, и Зине стало не по себе, но она не поддалась чувству страха, насупилась. Мыкыч понял: дав волю злобе, он проиграет дело. Он опять спрятал топорик за спину и попытался улыбкой сгладить злое выражение лица.

— Я так давно люблю тебя, и этот последыш Пахуалы только помеха нам.

Мыкыч вытащил из кармана легкий шелковый платок, белоснежный, как свежий творог, и с гордостью показал его Зине, а затем очень медленно, пытаясь возбудить любопытство девушки, развернул его складки — в них лежало золотое колечко.

— Хочу подарить тебе это... Платок и кольцо!

Он протянул подарок Зине, но она, не прикасаясь к вещам, сердито ответила:

— Пусть при тебе останется.

Порыв ветра смахнул платок вместе с кольцом с ладони Мыкыча.

Мыкыч только зубами заскрипел, глядя вслед уходящей Зине, а она, рассерженная, быстро шагала, торопясь уйти от парня. Он хотел было догнать ее, но ему пришлось искать упавшее колечко; найдя кольцо, Мыкыч схватил его с жадностью, словно курица кукурузное зерно, и погнался за девушкой, но Зина успела выйти на шоссе, где медленно ехали всадники, и пошла впереди них.

Мыкыч почернел, как чугунный котел, насупившись, он притаился за густыми зарослями папоротника у самой дороги и сердито думал: «Иди куда хочешь. Я вас обоих прикончу — тебя и Темыра!»

VI

Когда Ахмат вернулся со схода, уже смеркалось. Сварившаяся мамалыга пыхтела в котле. Очажную цепь освещало пламя, по скромной кухне Ахмата распространялся сладковатый запах. Старик сел у очага и спросил дочь о буйволице и телятах.

— Развела по местам, папа, — ответила Зина; ее пальцы проворно заплетали тяжелые косы.

Ахмат сунул поглубже в огонь полуобгоревшие поленья и принялся рассказывать обо всем, что слышал на собрании в сельсовете.

— Хорошим юношей стал Темыр, — заметил он. — Совсем не похож на своего отца: тот ведь был так жалок! Пошли бог Темыру долгую, добрую жизнь. А уж как хорош парень, весь с ног до головы чистое золото!

Зина не доплела косы, отошла к столику в углу и с головой ушла в работу.

Отец продолжал:

— Да, вот еще что... большая новость! В помощь государству мы, говорят, должны внести деньги. Некоторые не хотели идти на это, в особенности противились люди Мыкыча. Ну, а Темыр, ты знаешь, он так редко бывает на людях... он встал и горячо сказал в защиту: ведь эти деньги нужны нашей советской стране. И он первый внес десять рублей.

Зина спросила из своего угла:

— А ты что-нибудь дал, папа?

— А как же, дал! Дал столько, сколько имел, — конечно, совсем мало.

Селма, до сих пор напряженно молчавшая, с неожиданной живостью обернулась к мужу и торопливо спросила:

— Сколько ты дал?

— Да у меня только и было, что пять рублей, все и отдал.

— Ах, чтоб ты добра не видал! Иногда ты бываешь просто сумасшедшим.

Муж и дочь взглянули на старуху. Зина спросила:

— Что случилось, мама?

— Как что? — негодующе ответила Селма. — Какой там заём, когда мне так нездоровится, и я хотела завтра пойти к знахарю и так надеялась на эти деньги!

Ахмат вскипел. Куда девалось его добродушное настроение!

— Чтобы вы оба добра не видели — и ты, и твой знахарь! Я уж думал, бог знает что случилось, так ты меня напугала. — Он вздохнул и позвал дочь: — Иди-ка сюда, Зина, помоги мне снять ноговицы и, ради бога, не слушай того, что она говорит.

Он принялся стаскивать потертые, морщащиеся на икрах ноговицы; Зина, обойдя пылающий очаг, посмеиваясь, подошла к отцу.

Селма, исподлобья глядя на дочь, угрюмо спросила:

— Чему смеешься?

— Ты все еще, мама, веришь в знахарей и, чуть что заболит, бежишь к ним. Ты уже всех наших кур перетаскала, а теперь будешь носить и наши гроши.

— Потише, потише, чертовка! Не твоего ума дело судить о знахарях. Ты себя веди, как полагается девушке.

Зина нагнулась и потянула ноговицу, слегка упершись ладонью в колено отца; она поглядывала через плечо на мать и все так же смеялась.

Ее смех злил Селму, а Ахмат, подставив ногу и шевеля ступней, приговаривал, подливая масло в огонь:

— Так ее с ее знахарями, так, дочка!

— Вот подожди, мама, — сказала Зина, держа в руке ноговицу, — я выписала «Апсны капш», в газете пишут, как дурачат знахари.

Селма была так взбешена, что даже не ответила. Задыхаясь от гнева, она сунула ноги в домашние деревянные сандалии и, постукивая ими, плотнее уселась, подперла рукой острый подбородок и принялась чертить хворостинкой узоры по теплой податливой золе.

Зина сняла с огня тяжелый котел, поставила его на подставку и деревянной лопаткой начала помешивать мамалыгу, издававшую глухой, пыхтящий звук.

Ахмат помолчал столько, сколько надо было для того, чтобы улегся яростный, немой гнев жены, и, как бы ища примирения, сказал:

— Что за отвратительные все-таки эти люди Мыкыча, да и сам Мыкыч весь пошел в отца!

Селма неодобрительно молчала.

— Такой пройдоха, — робко и все так же примирительно говорил Ахмат. — Сегодня, когда он заспорил с Темыром, я сразу же вспомнил его бешеного отца... Чего только не делал раньше Кадыр, как только он не подличал. Помню, когда он был старшиной, то растратил восемьсот рублей народных денег. Народ возмутился и пожаловался властям.

— Для чего ты это рассказываешь? — неодобрительно спросила старуха.

— А вот слушай... Помню, созвали сход, подъехал со стражником начальник, — такой злой, что даже не поздоровался с людьми. Он молча слез с коня, а мы-то, дураки, и решили: «Ну, теперь Кадыру несдобровать!» Кадыр же, как ни в чем не бывало, подошел к начальнику и стал ему на ухо что-то нашептывать да все указывал на нас. «Подходи!» — крикнул начальник. Мы баранами сгрудились вокруг него, развесили уши, приготовились слушать. «Вы пожаловались на Кадыра. — Начальник поднял плеть. — Да вы все до одного не стоите Кадыра, и если хоть раз еще услышу, что вы на него клевещете, — поглядим тогда! Вы должны ему подчиняться, он у вас главный!» Начальник пригрозил нам плетью, а затем и кулаком: «Разойдитесь!» Мы испуганно разошлись, радуясь, что живы остались. Да-а, — вздохнул Ахмат. — Тогда Кадыру все было нипочем, вся деревня стонала под его властью. Нечего сказать, порядочный был негодяй, сукин сын!

Селма отодвинула от огня свою скамеечку и снова застучала деревянными сандалиями:

— Какие бы они ни были для других, а для нас с тобой Кадыр и Мыкыч неплохие.

От палящего жара лицо Селмы горело малиновым отсветом, глаза ее колюче сверкали.

Ахмат, стараясь не глядеть ка жену, сквозь зубы сплюнул в очаг.

— А что он нам сделал хорошего?

— Не сделал, скажешь? — воскликнула Селма. — Как только у нас нужда в деньгах — к кому бежим? В дом Кадыра бежим! Куда бы девал ты Зину, во что бы ее одел, если бы они не дали денег взаймы? Уже большая девушка, а была раздета, разута.

— Глупа ж ты! — с сожалением взглянул на жену Ахмат. — Подумаешь, осчастливили меня — заставили заплатить вдвойне! Ты полагаешь, они дали деньги из жалости ко мне? Сама же, помнишь, говорила, что они нас совсем разорили.

Селма замялась.

— Помню, но... но они богатые!

Зина накладывала в миску крутую, окутанную паром мамалыгу.

— И деньги его противные, и сам он противный, этот Мыкыч, — продолжал Ахмат.

Селма прищурила глаза на дочку и ухмыльнулась.

— Хотела бы я, чтобы у Мыкыча не было другого выхода, кроме женитьбы на тебе; посмотрели бы мы тогда, какой он и его деньги противные.

Зина смущенно наклонилась над миской.

— Они люди сильные, — продолжала мать. — Добра у них очень много, нан, и по фамилии они близки к дворянам.

Ахмат сердито взглянул на старуху — очень не по душе ему пришлись слова жены:

— О каких дворянах ты толкуешь в наше время, когда у нас новая власть! Или ты думаешь, что трухлявая тыква всегда будет черпать воду?

Зина разложила на столике еду и подвинула его к отцу. Она спросила:

— Что за люди это были?

— Не то, что мы, — сказал Ахмат, беря пальцами мамалыгу. — Знаешь, как говорили в старину: «Старая мотыга всегда набредет на кувшин с вином». Князья и дворяне держали возле себя, вроде цепных псов, близких людей. Это такие же, как и мы, крестьяне, но нас, настоящих трудовых крестьян, они просто терпеть не могли и ценили дешевле старого плешивого осла.

— Тогда они просто сидели на нашей шее, правда, папа?

Зина взяла тонкими пальцами кусок горячей мамалыги и поднесла к губам.

— Ну, да, многие, дад, сидели на крестьянской шее! А мы, бедные, только гнулись и откармливали их своей кровью.

Щелкнули друг о друга деревянные сандалии, — Селму рассердило то, что сказал муж.

— Нехорошо отзываешься, — сердито возразила она, — они были чистые крестьяне.

— Они-то были чистые, ни в чем не нуждались. Зато мы были грязные.

Сандалии снова стукнули, и Селма сердито отозвалась:

— Бог не сравнял людей. Разве все люди могут быть одинаковыми? Взять твои пальцы — разве они все равны?

— Что там пальцы? — Ахмат подул на горячий кусок мамалыги. — Я говорю, что новый закон нас всех уравнял. Теперь неважно, из какой фамилии человек, а важно, каков он сам!

Разговор оборвался. Отец и мать молча продолжали есть, только мать изредка сердито постукивала сандалией, а Зина сидела над остывшей мамалыгой и думала не о прислужниках дворян и не о Кадыре и Мыкыче, а о своем Темыре.

VII

После встречи с Зиной глубокое раздумье овладело Темыром. Больно томилось его сердце по девушке, которую он любил с тех пор, как помнил себя. А теперь Зина стояла перед ним вся в слезах, вызванных его горькими, тревожными словами.

Зачем они встретились, для чего он открыл свое горе? Темыр ни на что не решался, и чем ближе подходил назначенный срок свидания, тем горше становилось у него на сердце.

Больше всего Темыра угнетало то, что он просил Зину подождать только неделю, а ничего определенного не сумеет придумать ни за эту неделю, ни позже. Наконец он решил признаться девушке в том, в чем еще никому не признавался.

Ночь перед тем, как встретиться, Темыр и Зина провели в тревоге, без сна: кажется, им обоим не верилось в то, что ничего не помешает их встрече.

Рассвело. В маленькое оконце в домике Темыра заглянуло пасмурное утро, и когда Темыр вышел, небо с юга на север покрывалось тяжелыми тучами. Темыр боялся, как бы не пошел южный обложной дождь. Но день рассеял его тревогу: брызнув золотистым светом, показалось солнце и точно приказало ветру разогнать клочья туч, вскоре разлилась ясная, глубокая синева, и на ней не было ни облачка.

Наступил теплый, пахнущий травою и солнцем полдень и наполнил трепещущее сердце Темыра необыкновенной легкостью.

Темыр пошел по дороге к спуску, приблизился к помятому перелазу плетня и тут услышал чей-то звонкий голос, Он поглядел по сторонам, но никого не увидел.

— Сюда, Темыр! — снова услышал он окрик из лесной чащи.

Темыр вошел в заросли кружевного папоротника, мягко шумящего под ногой, и увидел Зину. Она, стройная, высокая, была полускрыта разросшимся папоротником. Ее новое платье показалось Темыру прекрасней живых цветов. На девушку падал сквозь деревья бирюзовый свет, но Темыру в ту минуту почудилось, что не этот свет, а Зина освещает собою и землю, и траву, и деревья.

— Ты здесь... — почти благоговейно сказал Темыр, не сводя глаз с этого сияния, с темных глаз Зины.

Девушка, смеясь, подозвала его:

— Подойди ближе.

И с этими словами она протянула к нему свои тонкие белые руки.

Темыр бросился к Зине.

— Видишь, как я далеко углубилась в лес, Темыр!

— Почему ты ушла так далеко? Разве я не должен был идти туда, где мы с тобою хотели встретиться?

— Да, но...

— Что случилось?

Зина ответила не сразу.

— Захотела и пришла сюда, — отрывисто произнесла она, вглядываясь в глаза Темыра. — Разве тебе здесь не приятно?

— Что ты! — воскликнул он. — Где бы мы ни встретились, мне всегда радостно. Но ты ушла так далеко, и притом одна.

Зина доверчиво прошептала:

— Я боялась, как бы нас не увидел Мыкыч.

— Мыкыч? А при чем он здесь и где он?

— Нигде... Там, в лесу, где мы были в прошлый раз, он с арбой собирает хворост, и я решила встретиться с тобою подальше.

Темыру неприятно было слышать о Мыкыче, и он почувствовал, что Зина когда-то уже встречалась с этим парнем.

Зина ласково, с женской наблюдательностью взглянула в глаза Темыра и, вся светясь от солнечных бликов, тихо спросила:

— Я обидела тебя тем, что пришла?

Темыр улыбнулся кокетству Зины и ответил:

— Что ты! Очень и очень хорошо, что пришла. И в конце концов здесь лучше, чем там, у дороги.

Зина поняла, что Темыр, кажется, не до конца поверил ей, и заговорила о самом главном:

— Что ж ты решил, Темыр? Вот и неделя прошла...

Он опустил голову.

— Нехороши мои дела, Зина. Хоть и неделя прошла, боюсь — и две недели пройдут, а лучше не будет. К чему скрывать! Дай мне еще немного времени.

— Немного? — спросила она, покачав головой.

— Нет у меня, Зина, такого, что я хотел бы скрыть от тебя. Я расскажу тебе, так и быть, а ты сама подумай.

Темыр вздохнул.

— Тебе известно, что, когда я был совсем мал, убили моего брата Мыту, и я до сих пор не нашел убийцу. Кровь за мною, и поэтому, Зина, я, как говорится, половина человека, а не человек. И лучше мне не жить, а умереть; я люблю тебя, но, если сказать правду, думаю только о мести и ненавижу себя.

Зина испуганно взглянула на Темыра.

— Мне стыдно показаться людям на глаза, — подавленно продолжал Темыр. — Какое же я счастье могу тебе дать, когда мне так часто кажется, что все люди вокруг подмигивают друг другу, смеются надо мной!

— Темыр!

— Да, да! Все смеются надо мною. А в моей груди словно окровавленный большой гвоздь засел. Я дал клятву отомстить за Мыту и отомщу. Не вини меня за глупость, — торопливо прибавил Темыр. — Не вини за то, что я взял на себя непосильное дело и тем заставил страдать и тебя.

Взгляд Зины медленно и грустно ушел куда-то в сторону. То, что сказал Темыр, заставило ее глубоко задуматься, и тут-то она с горечью вспомнила, что говорил Мыкыч о Темыре. Мысли сменялись мыслями, они утратили связность, и все смешалось в голове Зины.

— Боюсь, не поймешь ты меня, — сказала девушка, подняв голову и грустно глядя в возбужденные глаза Темыра. — Мне кажется, твоему горю можно помочь.

— Чем? — торопливо спросил Темыр.

— Можно помочь!.. — повторила она. — Брось думать об этом. Нельзя, не надо, не следует убивать человека.

— Как же не надо, если это кровная месть?

— Выбрось это из своего сердца. Ты мужчина, и ты, конечно, тоже можешь убить кого-нибудь, как убили твоего брата Мыту. Ну, а дальше, Темыр, что ж дальше? Тебя арестуют, сошлют... Твоя: маленькая хижина позабудет о тебе, и мое сердце опустеет, как твой дом. Умоляю тебя, мой Темыр, если возможно, если только можешь, не думай, пожалуйста, о мести.

Она взяла его за руку. Мать так не умоляет в час опасности единственного непослушного сына, как Зина умоляла любимого.

Сила ее доверчивой любви вызвала смятение в Темыре, и он не знал, на что решиться. Он не смел отказать Зине и не мог не думать о мести. Темыр долго молча смотрел на девушку. Как близко радость, и он должен отвернуться от нее! Сомнения раздирали его и он чувствовал себя так, как будто попал в стремнину, откуда нет пути.

Зина ждала ответа, а Темыр напряженно думал, подбирая слова.

— То, что ты сказала, верно, — с трудом промолвил он наконец. — Чего только я не в состоянии вытерпеть, сделать для тебя. В кипящий поток брошусь! Защищая тебя, я не сойду и с тропинки дикого зверя. Но позора... — голос Темыра дрогнул — ...но позора, Зина, я не смогу вынести...

— Темыр!..

— Не обижайся на меня, Зина, — он тяжело вздохнул, — я разыскиваю врага. Я должен его увидеть, я должен узнать, кто он.

— Хорошо. Но что же тогда будет со мною?

Темыр не знал, что ответить. А затем, внезапно приняв решение, воскликнул:

— А вот что: буду день и ночь добиваться правды! И когда узнаю, не стану ждать ни минуты, приду к тебе, и мы вместе решим. Хорошо?

— Так вот какова твоя «неделя»!

— Если можешь, Зина, подожди. Теперь я сказал все, что хотел сказать, и ты уже знаешь: пока лежит эта тяжесть на моем сердце, я не могу на тебе жениться, — ведь что тогда с тобой будет!..

Слова Темыра потрясли девушку: до последней минуты Зина не думала, что ее любимый весь в плену кровничества и сам себе не хозяин. Зина осторожно, как к пламени, прикоснулась кончиками пальцев к его плечу.

— А если тебя погубят, если убьют, — что тогда с твоим домом и со мною?

Темыр почувствовал — девушка дрожит всем телом. Он любил и жалел Зину, но что он мог сделать с собою! Оба они, освещенные мирным золотым светом солнца, были в эти минуты печальнее, чем те, у кого в омраченном доме лежит покойник. И все-таки сквозь боль и смятение Темыр ощущал просвет: с ним его Зина! Он почувствовал, что если не случится еще какой-нибудь беды, они уже никогда не расстанутся.

Слегка отвернувшись, Зина вынула из рукава письмо, найденное за зеркалом.

— Хоть теперь это совершенно неважно, но все-таки скажи, как попало это письмо в мою комнату?

Сердце у Темыра сжалось при виде письма. Напрасно он тогда поспешил! Где те надежды, которыми было наполнено его сердце...

— В тот день, — сказал он, — я верил в будущее, мною владела только любовь. Правда, и тогда, когда писал эти строки, я мучился своим позором, но сильней была любовь. Весь мир мне казался не больше моей сакли, и в нее я хотел ввести тебя. Я тогда написал это безрассудное письмо, потому что запутался, не продумал того, что еще может случиться. Это было неправильно, но все-таки написал, поддавшись надежде, и пошел с письмом к вам. Я думал только об одном: «Что она скажет после этого?» Тогда эта мысль помогала мне забыть боль. Меня встретил твой отец; мы сидели с ним и разговаривали в большой комнате. А когда Ахмат на минуту вышел, я вбежал в твою комнату и сунул письмо за зеркало. Вот и все!

Зина взглянула на солнце, проникавшее сквозь густую листву:

— Мне надо идти, — сказала она строго. — Видишь, уже вечер, а мы и не заметили, разговаривая.

Она пристально посмотрела на пылающее лицо Темыра и ушла. И только тогда, когда папоротники, а за ними и густые заросли кустарника скрыли девушку, Темыр пошел домой. Да, он дурно, опрометчиво поступил! Напрасно он написал письмо и напрасно сейчас раскрыл свои мысли. В этом горестном положении он должен был страдать только один.

VIII

Оценить Мыкыча по заслугам можно было, лишь вспомнив прошлое, припомнив поступки его отца, Кадыра. Еще недавно, до революции, Кадыр имел большое хозяйство: высокий дом на цементных столбах, на дворе много построек, покрытых оцинкованным железом; баранту его пасло несколько пастухов-ачныров[9]. Часть земли он засевал сам, а остальную отдавал в аренду крестьянам по два-три гектара. Была у него мельница на две пары жерновов, и он получал хорошие деньги за помол. Его табачный сарай с тремя отделениями был полон рабочими. Крестьяне всегда были должниками Кадыра, и он исправно получал с них проценты. Имел он немалую прибыль и от мануфактурной лавки, — она стояла на видном месте, у сельского управления.

Вся деревня считалась с Кадыром, признавала власть его денег. Поссорившись с кем-нибудь, он в минуту гнева ни слова не говорил, но позже заставлял противника пожалеть о своей несговорчивости. Кадыр мастерски умел возводить всякую напраслину на людей и непременно запутывал простодушного соседа в грязное дело.

Двенадцать лет Кадыр был старшиной в деревне. Доходы его росли, и он уже открыто брал с крестьян взятки, больше всего — с самых неимущих. Кадыр ни с кем не считался, даже однофамильцы[10] ссорились с ним из-за его высокомерия, но Кадыр и с ними не считался, презрительно называл их глупцами. А под конец своего владычества он прямо заявил:

— Мы с вами не братья, и мой род с вашим не в родстве.

На одном сельском сходе крестьяне выдвинули сына Кадыра, Мыкыча, в есаулы [11]. Мыкыч был совсем молод, его щеки еле покрывались первым пушком. Услышав свое имя, он сердито крикнул:

— Как можно выбирать меня в есаулы! Если бы князья согласились выполнять обязанности есаулов, то лишь тогда и я бы согласился!

Крестьяне убеждали высокомерного парнишку:

— Нехорошо отказываться от есаульства, дад!

Мыкыч и слушать не стал.

А когда Кадыр узнал, что Мыкыча хотели избрать есаулом, он пришел в бешенство.

— Какое есаульство хотят навязать моему сыну! Пускай тот, кто выполнял эту работу, выполняет ее и впредь.

Крестьяне крепко обиделись на Кадыра.

— Сколько мы Кадыру ни прощали, его наглость переходит пределы терпения.

Однажды Кадыр созвал у себя однофамильцев. Он им всем давно надоел своими хитростями, и они подумали:

«Видно, опять что-то затевает».

Отстегнув пряжки просторного архалука, Кадыр лежал, раскинувшись на тахте, и обдумывал, как доказать гостям необходимость получения грамоты на дворянство. Если они станут дворянами, они будут повелевать другими! Конечно, первым получит почет Кадыр, и он же получит большие земельные наделы у государства...

Кадыр так увлекся мечтами, что и не заметил, когда пришли приглашенные. Сунув ноги в чувяки с подогнутыми задниками, Кадыр поднялся с тахты и, застегнув на ходу архалук, тяжело опустился на скамью.

— Добро пожаловать! — Он смолк, опираясь на край скамьи согнутыми толстыми пальцами.

— По какому делу вызвал нас, Кадыр? — спросил один из гостей.

— Чего волнуешься и торопишься, дад? — ответил с укоризной Кадыр. — Это я, старик, должен волноваться, устраивая за вас, молодых, ваши дела.

Кадыр пересел к столу.

— Да, братья мои, — заговорил он, — обиды бывают и между матерью и сыном, не то что между однофамильцами. У кого есть общие интересы, у тех возникают и недоразумения, — так уж предначертано богом.

Кадыр испытующе взглянул на «братьев».

— Я вот почему заговорил об этом с вами, дад. Люди, недостойные нас, всякая мелкота, хотят навалить на моих однофамильцев все тяжести, они хотят заставить нас делать то, что нам не приличествует, они хотят, чтобы мы им служили! Это им-то, которых, как своих слуг, ваши отцы шлепали в сердитую минуту амхабыстой [12].

«Братья-однофамильцы» угрюмо переглянулись.

— Все, кто живет в нашей деревне, зависели от моей фамилии. Мы должны заставить их подчиняться нам и теперь. — Кадыр щелкнул ногтем о стол и горячо воскликнул: — Вот почему нам надо ускорить получение грамоты на дворянство!

«Братья» опять переглянулись.

— Я уже продвинул это дело. — Кадыр сделал какое-то неуловимое движение рукой и продолжал с расстановкой, выжидая, что скажут гости: — Я уже дал начальнику триста рублей, он неплохо помогает, хлопочет за нас. Ну, конечно, придется еще подбросить ему, иначе получится... неудобно. Кроме того, я заплачу ему еще сотню, если вы не против. А всего дадим шестьсот рублей, в остальных двухстах вы, надеюсь, мне поможете. — Он приосанился. — За грамоту отвечаю. Она будет на всех нас: ведь мы братья!

— Аайт! — воскликнули некоторые.

Один из гостей недовольным голосом произнес:

— Мы уже давали тебе на это дворянство. Довольно с нас. Знай — ни копейки больше! Хватит с тебя и твоего начальства того, что ты уже содрал с нас обманом...

Кадыр привстал было, но снова грузно шлепнулся на скамью.

— Ага, не хотите дворянства! — бешено закричал он, пристукнув ногой, и растегнул архалук. — Не хотите? Да вы и недостойны дворянства! Недаром никто вас не уважает. — Он злорадно сверкал глазами. — Ведь никто из вас и на мужчину не похож.

«Братья» кричали наперебой:

— Оставь нас в покое.

Только двое, искавшие, как и Кадыр, дворянства, молчали: оба они уже потратили на злополучную грамоту половину состояния и в этом деле, похожем на запой, были правою рукою Кадыра.

Кадыр обвел «родичей» взглядом, подтянул пояс на объемистом животе и решил про себя:

«Придется этих дураков обласкать».

Призвав на помощь свою хитрость, он собрал все почтительные слова, которые знал, и принялся разъяснять своим «однофамильцам», что им никак невозможно обойтись без грамоты на дворянство.

Его усилия оказались напрасными: не удалось склонить на свою сторону никого — «братья-однофамильцы» остались равнодушными, они поднимались один за другим и, выходя, говорили:

— Себе доставай грамоту и пользуйся ею, а мы тебе, «дворянину», мешать не будем, но и денег платить не станем.

— Постойте! Да подождите же!

Кадыр вскочил как ужаленный и нагнал у двери гостей. Но как он ни убеждал, ни упрашивал, «братья» не послушались и ушли. Он стоял среди горницы, потрясая пухлыми кулаками и гремя:

— Будьте вы прокляты, жалкое отродье! Пусть перейдут на вас все мои язвы! Разве вы достойны дворянства?

Он схватил с тахты мягкий валик и, ударив о столик, опрокинул его.

...Таков был отец Мыкыча, он передал сыну свои черты, крутой, жестокий характер, бесцеремонность, с которою он творил свои недобрые, грязные дела.

О Мыкыче же можно сказать, что он был увертливее отца и красивее. Он одевался франтом и ходил по селу, лихо покручивая загнутые кверху черные тугие усики. Но его привлекательность испарялась при первом же проявлении им высокомерия. В такие минуты его приветливая улыбка мгновенно исчезала, крепкие губы под хорошенькими усиками смыкались, как волчья пасть, и лицо становилось мрачным, словно по поговорке: «Как будто убили его отца и труп взвалили ему же на шею».

Если Мыкыч в ком-нибудь нуждался, а тот не выполнял просьбы, достойный сын Кадыра старался очернить нелюбезного человека, и злопамятности Мыкыча в таких случаях не было предела. Если же нуждались в нем, то Мыкыч не только не оказывал помощи, но даже не смотрел на просителя.

За спиной своего расчетливого и жестокого отца сынок никогда не знал ни одной беды, не испытывал ни одной трудности: был Мыкыч подростком — отец платил за него учителю, и тот готовил Мыкыча в сухумскую школу; в школу мальчика приняли на казенный счет, но он, испугавшись премудростей науки, сбежал домой. Так и вырос он прощелыгой, не занимаясь решительно ничем; односельчане говорили, что руки Мыкыча не знают труда. Он бездельничал, придумывал пакости, занимался перепродажами. Когда в Абхазии установилась советская власть, Мыкыч чуть присмирел, но все-таки про себя думал, что новое «не надолго», и поэтому не всегда считал необходимым прятать свои мысли — во всяком случае от односельчан.

IX

Однажды — это было недавно — Мыкыч поехал в Сухуми навестить сестру и зятя. В семье сестры ему обрадовались.

— Как я соскучилась по тебе, пусть я умру! — сказала Ханифа и в знак преданности обошла вокруг брата [13] и поцеловала его.

Они болтали о деревенских и городских новостях. К вечеру сестра приготовила обильный, вкусный ужин, — братец был мастер покушать. Чтобы развеселить Мыкыча, Ханифа пригласила двух соседок. Одна играла на гитаре, другая пела, а Мыкыч отпускал любезности. Девушки бились об заклад, кто больше выпьет. Мыкыч объявил себя толумбашем и провозглашал остроумные тосты, осушая стаканы до дна; он захмелел и, когда все захлопали в ладоши, вскочил и пустился в пляс, неуклюже подпрыгивая.

Неожиданно постучали. Ханифа открыла дверь. На пороге стоял Темыр, держа за руку мальчика:

— Можно войти?

Ханифа не очень обрадовалась приходу Темыра и неохотно приоткрыла дверь.

— Войдите.

Темыр увидел сидящих за столом и сказал, обернувшись к Ханифе:

— Простите! Мы, кажется, не вовремя?..

Ханифа косо посмотрела на ноги гостей: она хотела сказать, чтобы они вытерли ноги о лежавший у порога половичок, но Темыр с мальчиком уже вошли в комнату. Темыра неприятно поразило то, что он увидел, а пьяное, разгоряченное лицо Мыкыча показалось таким противным, что Темыр отшатнулся, будто кто-то ударил его.

Махмет, муж Ханифы, недавно присоединившийся к пиршеству, первым поднялся, а вслед за ним слегка привстал и Мыкыч, только что севший в мягкое полукресло.

— Садитесь, пожалуйста. Зачем встаете! — заставил себя сказать Темыр.

Раздраженный его появлением, Мыкыч поплотнее уселся в полукресло и несколько раз вызывающе взглянул на Темыра исподлобья; он был доволен тем, что сестра в замешательстве забыла пригласить гостей к столу.

Темыр прошел мимо стола и сел на мягкий диван: его молодой товарищ уселся рядом. Они понимали, что нарушили хмельное веселье, но не укоряли себя за это. Наконец Махмет спохватился:

— Не присядете ли к столу?

Темыр ответил:

— Спасибо, мы ели.

Не обращая внимания на пришедших, девушки бесцеремонно продолжали петь и смеяться и забрасывали шутками Мыкыча, по Мыкыч уже не отвечал им, как прежде, неуклюжими любезностями и не был так безмятежно весел.

Девушки переглянулись, одна шепнула что-то подруге, они попрощались и вышли.

Некоторое время оставшиеся сидели молча, испытывая неловкость. Темыр взглянул на стены, на стол, уставленный бутылками, и вздохнул:

— Да падет на меня ваша болезнь, Махмет. Мы пришли к вам по одному делу. Этот мальчик — мой родственник. Его старший брат Хиндыг тяжело занемог и лежит в больнице. Об этом знает и уважаемый Мыкыч. В прошлом году ты, Махмет, остался должен Хиндыгу за перевозку табака тридцать рублей, — так говорит мальчик. Мы встретились на базаре, и он просил меня зайти к тебе. Ты видишь, он совсем ребенок и в Сухуми, вероятно, первый раз в жизни. Прошу, уплати ему.

Мальчик старался не оглядываться по сторонам и пристально, горящими глазами разглядывал льва, вытканного на стенном ковре. Когда Темыр умолк, мальчик украдкой взглянул на Махмета и на Мыкыча — сейчас он получит деньги... Мыкыч, хмельной, притворяясь глубоко задумавшимся, облокотился на стол и картинно подпер висок рукою. Рукав его архалука задевал стакан, и ровная поверхность вина дрожала.

Маленький спутник Темыра боялся, что сейчас прольется вино; он робел и никак не мог объяснить себе хмурое молчание Мыкыча.

«Ведь он из наших мест и знает меня, — думал мальчик, — почему же он молчит?»

Ханифа и ее муж не знали, что между Мыкычем и Темыром — ссора. Но сейчас они почувствовали это, а тут еще такой неприятный разговор о деньгах!

— Видишь ли, — неторопливо заговорил Мыкыч — я что-то не могу вспомнить об этом долге. — Отставив стакан с вином, Мыкыч заговорил еще медленнее: — Когда же возили табак? Какой табак?! — Он скосил глаза в сторону мальчика и важно спросил его: — Может быть, ты поможешь мне и напомнишь, о каком табаке идет речь и когда возили?

Темыр взглянул на мальчика. Мальчик, краснея, посмотрел на вышитого льва и нерешительно пробормотал:

— Кажется, весною...

Махмет посмотрел на Мыкыча, а тот в ответ тоже метнул на него быстрый хмурый взгляд, затем вздохнул и отвернулся ото всех.

— Мыкыч, — заговорил Махмет, — я что-то припоминаю: в прошлом году мне привозили из вашего села на арбах табак, — не через тебя ли я послал деньгн за перевозку?

Хмельное лицо Мыкыча стало строже; он не спеша закрутил ус и медленно поднял глаза.

— Деньги я тогда же передал Хиндыгу. — Он с упреком глядел на зятя. — Нашли время вспоминать!..

— Вот видишь, — сказал хозяин дома, облегченно вздыхая, — деньги у вас. Оказывается, уже уплачено: я переслал деньги именно через Мыкыча.

Мальчик вскочил со слезами на глазах и пылко, с искренностью, смутившей, правда,. только одного Темыра, закричал:

— Мыкыч врет! Он не отдавал денег Хиндыгу!

— Это кто врет? — Мыкыч спокойно переставил стакан с вином подальше. — Это я вру?

Он встал и заскрипел зубами, полагая, что этим внушит доверие к себе.

— Значит, я вру, и деньги у меня остались?!

Сестра и зять с удивлением посмотрели на него, а Темыр закричал:

— Мыкыч! Чтобы ты угодил в самый ад! Эти несчастные деньги ты сожрал!

Бешенство душило Темыра.

— Мыкыч не ребенок. А ты, мальчик, наверное, не знаешь, что деньги уплачены, — примирительно сказала Ханифа, притворно ласково глядя на мальчика.

Махмет взглянул на жену и осторожно заметил:

— Как мог Мыкыч растратить деньги этих бедняков? Зачем ему их деньги! Тут, вероятно, произошла какая-то ошибка.

Мыкыч повел было хмельными, наглыми глазами в сторону Темыра, но так и. не взглянул на него.

— Что это ты о чужих делах печешься, когда и своих не можешь уладить?

Ведь вот на что он намекнул!

Темыр помедлил и зло засмеялся.

— Ну что ж, продолжай в том же духе! Это похоже на тебя, и будет неплохо. — Он поднялся, взяв мальчика за руку. — Только смотри, когда-нибудь ты об этом пожалеешь! — И, крепко сжав руку мальчика, повел его к выходу.

Мыкыч поднял стакан, полный вина, и, будто бы учтиво раскланявшись в сторону ушедших, рассмеялся.

X

Это было к вечеру следующего дня.

Солнечный шар багровел и все быстрее клонился к западу, заливая полнеба легким светящимся пурпуром своих лучей. Горожане гуляли по хрусткому гравию бульвара у моря, с наслаждением вдыхая приятный, чуть соленый морской воздух. Мыкыч с балкона глядел на прохожих — он тоже собирался пойти погулять на берег. На балкон выглянул и Махмет.

— В самом деле, пойдем пошатаемся по набережной.

— Иди, Мыкыч, разомнешь ноги, — сказала Ханифа.

Она долго нежилась в постели и теперь вышла на балкон подышать свежим воздухом.

Мыкыч вошел в комнату, снял папаху, положил ее на подзеркальник и стал расчесывать черные жирные волосы; поворачиваясь перед зеркалом, он внимательно оглядел себя и наглухо застегнул высокий ворот архалука. Они сошли с зятем на набережную. Мыкыч сбивал ногтем пылинки со своей великолепной новой одежды.

Махмет сказал:

— Это хорошо, что ты бережешь копейку, я это сразу же понял вчера. Хочу с тобой поговорить, Мыкыч, по делу, да не знаю, как ты к нему отнесешься.

— По какому делу?

— А вот по какому! Начни и ты скупать табак; тогда ты сбережешь денег побольше, чем... в истории с этим мальчиком. Ну, что тебе, в самом деле, сидеть дома! Ты ведь для работы достаточно грамотный человек, знаешь и русский язык — будешь хорошо торговать.

— Торговать? А как быть с новыми законами?

— Они — на время, а жизнь — навсегда. Хочешь, примем тебя в компанию? Торговля табаком — это не перевозка табака, какие-то мелочи, утаенные копейки. Табак приносит очень большую выгоду, и можно сильно разбогатеть. В прошлом году я на одной только партии табаку заработал две тысячи, и столько же заработали мои товарищи.

— Неужто две тысячи?

— Честное слово, две! — Махмет посмотрел на безбрежное море. — Все дело в весах. В одном только вашем селе я закупил в прошлом году четыреста пудов табаку, а крестьянам уплатил за триста тридцать. — Он втянул ноздрями соленый морской воздух. — Остальное удалось утаить при взвешивании, и получились, понимаешь ли, остатки.

— Ага, остатки!

— Ну да, остатки! И я их продал, как собственные.

— Это ловко! — сказал Мыкыч, поглядывая на синеву моря.

— Чудесный воздух, славная погодка... Наши весы очень хитро утаивают табак. К площадке весов припаян снизу свинец.

— Вот в чем дело...

— В прошлом году мои весы, те, что стояли у вас дома, показывали на каждый пуд восемью фунтами меньше, но где же крестьянам это заметить!

— Дурачье!

— А если бы заметили, все равно в торговле требуется ловкость. Правда, кое-кто и замечал, что наши весы немножко врут. — Махмет чуть улыбнулся. — Как-то в одном селе крестьянин увидел припаянный свинец и всполошился. «Ты, что же, никогда весов не видал? — накинулись мы на него и его же высмеяли. — Да ведь все весы такие!» Мужичок смутился и не нашел, что сказать. Правда, он и потом кружился вокруг весов, как потревоженная курица, осматривал их, но боялся показаться совершеннейшим дурачком и молчал... Ну-ка, теперь повернем обратно. Что за славная прогулка!

Они повернули по набережной, и Махмет продолжал, равнодушно глядя на море:

— Да, большие барыши приносит табак! А если ты думаешь, что мы платим, то есть даем настоящую цену, ты ошибаешься. Мы «им» даем половину той цены, по которой сами продаем.

Мыкыч ласково поглядывал на встречных девушек, но Махмета слушал внимательно — ни одно слово не проскользнуло мимо его ушей. А когда Махмет замолк, он ему улыбнулся.

— Оказывается, вы творите чудеса.

— И ты, Мыкыч, будешь творить чудеса. Ты станешь купцом, а я буду помогать тебе, пока хорошенько не освоишься.

Подпись: Мыкыч радостно подумал: «Вернусь домой и скажу отцу: больше я не деревенщина — начинаю скупать табак». Но своих чувств он не обнаружил.

XI

— Сегодня я познакомлю тебя с некоторыми нужными людьми, — сказал Махмет и заглянул в одну из кофеен, во множестве существовавших в Сухуми в годы нэпа. На набережной и вдоль улиц, примыкающих к городскому базару, с утра до поздней ночи были настежь открыты их закопченные двери. — Это наш культурный центр! — самодовольно улыбнулся Махмет, взглянув на Мыкыча.

Они зашли.

Мыкычу кофейня была знакома. Любитель погулять в городе, он заходил в кофейни, но предпочитал им рестораны. В кофейнях мало веселья. Здесь не играла музыка, не пели женщины, а это очень любил Мыкыч. Здесь было скучно Мыкычу без вина и водки. В кофейнях играли в нарды [14], пили черный кофе, иногда чай. Такое времяпрепровождение казалось Мыкычу бессмысленным.

Для Махмета, наоборот, кофейня, избранная им и его друзьями для встреч, была самым удобным и приятным местом. Табачные спекулянты, не имевшие никаких иных дел, садились играть в нарды, не спеша пили густую и сладкую черную жижу и среди своих за игрой совершали сделки. Здесь в тайне от закона творились коммерческие махинации. Зная это, Мыкыч послушно последовал за Махметом, а не предложил пойти туда, куда его тянуло, — в ресторан.

Помещение кофейни было небольшое, с низким потолком. В углу возле задней стены высокий беззубый старик, энергично хлопоча, варил кофе на маленькой плнте, а рядом на длинной деревянной тахте стоял громадный потускневший от времени медный самовар, из которого временами валил густой дым. Вместе с табачным дымом и крепким запахом кофе пар и дым от самовара наполняли полутемное помещение кофейни. Стояла духота.

Два официанта в засаленных белых передниках бойко обслуживали посетителей, занявших все столики. Свободных мест не было. Мыкыч готов был повернуть обратно. Но оказалось, что Махмет знаком со всеми присутствующими. Подойдя к каждому, он здоровался и представлял своего шурина Мыкыча.

— Если у тебя есть желание, дорогой Махмет, сыграть в нарды с моим уважаемым соседом, садись, пожалуйста! — поднялся из-за столика один из спекулянтов, одетый попроще. — У меня есть дело в другом месте...

Махмет присел. Мыкыч поискал свободный стул и поместился рядом с Махметом. Соседом их оказался полный мужчина с толстыми жирными губами, украшенными черными, закрученными спиралью усиками. На нем был табачного цвета костюм из дорогого английского коверкота, купленного тайком у контрабандистов, пробиравшихся из Турции в молодые советские республики Закавказской Федерации.

Мыкыч узнал, что фамилия важного соседа — Кремендопуло, что он является одним из «табачных королей» и компаньоном Махмета. Махмет весело обменивался с ним короткими фразами, смысл которых не всегда был понятен Мыкычу. Кремендопуло внимательно оглядел Мыкыча, затем он погрузился в увлекательную игру в нарды. Махмет вытащил из кармана и положил на стол деньги. Противники расставляли шашки по квадратикам, нарисованным на доске, и бросали кости. Игра становилась азартной. Но Мыкыч оставался равнодушным к ней. Он с любопытством смотрел на коммерсанта. Их деятельность, не совсем еще понятная, стала сразу заманчивой для Мыкыча. Ясно одно: у них много денег и совсем мало работы.

Коммерсанты не были похожи на людей, каких Мыкыч привык видеть в деревне. В лицах и манерах спекулянтов он видел самовлюбленную надменность богатых людей. «Как будто они князья», — насмешливо подумал Мыкыч, хотя сам собирался стать таким же. Было в них что-то неприятное, какой-то неприкрытый эгоизм, откровенная жадность, и в то же время в лихорадочных взглядах таились озабоченность и тревога. Среди них были люди разных наций. Их объединяла жажда наживы. Были среди них и толстые, и тощие, но не было почти ни одного молодого. Заметив это, Мыкыч призадумался. «Все эти люди прошлого, выброшенные из седла революцией и снова ищущие места в жизни», — мелькнула у него мысль, но он счел ее случайной, не имеющей для него никакого значения.

Махмет позвал официанта и заказал ему две чашки черного кофе — для себя и для Мыкыча, но Мыкыч отказался от кофе.

— Какой же ты коммерсант! Не играешь в нарды, не пьешь кофе...

Махмет сказал это громко, шуткой желая привлечь внимание своих друзей к новичку Мыкычу и дать ему повод для разговора. Но Мыкыч не нашел слов для беседы в этой компании и, смутившись, промолчал. В его голове витали уже соблазнительные картины ресторана. Он чувствовал во рту приятный вкус молодой баранины, которую хорошо запивать ачандарским красным вином.

Махмег продолжал с жаром играть, то выигрывая, то проигрывая. Мыкычу надоело сидеть, и он спросил, скоро ли конец игры?

— Тебе не мешает посмотреть и научиться играть, — ответил Махмет.

— В другой раз ты поучишь меня, дорогой Махмет. А сейчас я, пожалуй, пойду, — сказал, поднимаясь, Мыкыч.

— Ночевать придешь к нам, дорогой Мыкыч, — ласково проводил глазами Махмет своего молодого красивого шурина, понимая, что тот хочет повеселиться.

Мыкыч вышел из кофейни и, раздув ноздри, глотнул свежий и влажный воздух. Ветерок доносил запах моря, синевшего в конце улицы. Напротив был рынок. Мыкыч рассеянно прошел вдоль пустеющих рядов вечернего базара, там еще оставались торговцы фруктами и вином, и завернул на бульвар к ресторану.

XII

В ресторане, куда зашел Мыкыч, было еще многолюднее, чем в кофейне. Уже с улицы через раскрытые окна был слышен шум, — крикливые пьяные голоса, женский визгливый смех. Здесь еще резче чувствовалась накипь нэпа. Бывшая буржуазия вела разнузданную жизнь, ей казалось, что снова возвращаются ее золотые деньки... Что бы они сделали с народом, если б вернулась их власть!

Мыкыч обшаривал глазами помещение. За столиками, накрытыми чистыми скатертями, уставленными посудой и бутылками, сидели те же спекулянты в шикарных костюмах, рядом с ними в черных и белых черкесках кутили представители сельской знати. Тут и там виднелись обнаженные плечи и вычурные прически женщин с накрашенными губами.

Мыкыч заметил единственный свободный стул у покрытого ковром помоста эстрады. Он пробрался вперед и сел с какими-то не обратившими на него внимания пьяными мужчинами.

На эстраду перед самым его лицом вышла изящная молоденькая блондинка с черным бантом на платье и в туфлях серебристого цвета, что было совершенно ново для Мыкыча. Старый скрипач взмахнул смычком, и заиграла музыка. Девушка запела цыганский романс. Мыкыч забыл все на свете. Подняв голову, раскрыв рот, он тупо смотрел на хорошенькую певицу. Ей бурно аплодировали.

Затем грянула свадебная абхазская песня. Ее запела большая компания кутил, сидевших за двумя сдвинутыми посредине зала столиками. В их обществе были женщины. Одна из них затянула другую песню. Кто-то ее поддержал. После все смешалось. Певцы старались перекричать друг друга. Трезвому человеку, каким еще был Мыкыч, это пение раздирало уши.

Но Мыкычу нравилось, что компания была веселая, и он охотно присоединился бы к ней. Старый скрипач взмахнул смычком. Музыканты, тоже подвыпившие, гаркнули и заиграли фокстрот.

Шум в ресторане увеличивался. Все более крикливыми становились пьяные голоса, чаще слышался женский смех, а иногда раздавалось «ура», когда кто-либо поднимал бокал, произносил удачный тост.

К Мыкычу официант еще не подошел. Бегая с подносом и бутылками, он обслуживал большую компанию кутил. Мыкыч чувствовал возрастающий аппетит и начинал злиться, собираясь уже стучать по столу. Неожиданно он увидел в дверях ресторана крупную, тучную фигуру Мурзакана.

О, радостная встреча в городе с уважаемым почтенным соседом по деревне! Мыкыч вскочил и вышел вперед, приглашая за свой столик. Видно было, что Мурзакан тоже обрадовался встрече.

— Ты что, Мыкыч, давно здесь? — спросил он, тяжело опустившись на стул.

— Нет, я только что зашел, — ответил Мыкыч, не считая нужным говорить, что сидит уже больше получаса, не выпив даже стакана вина, и вежливо спросил, когда Мурзакан прибыл и как его здоровье и дела.

— Да вот приехал сегодня по одному делу и возвращаюсь сегодня же, если ночь будет лунная.

— На дождь не похоже, — заметил Мыкыч.

Удивительный глаз у официанта, — как у воробья, сразу замечающего среди мусора золотистое зернышко. Не успел Мурзакан сесть, как официант подошел и, наклонившись, сообщил, что освободился кабинет, не угодно ли расположиться там посвободнее.

Мурзакан и Мыкыч вошли в кабинет. Официант услужливо подал меню и, пока они выбирали, что заказать, стол был сервирован.

Мыкыч, по привычке, стараясь угодить князю, взял на себя инициативу угощения и денежных расчетов. Он попросил Мурзакана заказывать все, что он пожелает. Выбрали мясные блюда и любимое абхазское вино «Качич» с ачандарских виноградников.

Приступив к еде, освежив горло вином, Мурзакан и Мыкыч постепенно перешли к откровенному разговору на политические темы. Они обсуждали, главным образом, волновавшее их обоих положение в деревне.

— Все веселятся, а беда приближается, — говорил Мурзакан. — Скоро по всем селам, — понизил голос Мурзакан, — начнут отбирать имущество у порядочных людей.

— Может быть, этого не будет, князь, да падут твои болезни на меня, — почтительно сказал Мыкыч.

— Когда грянет гром — будет поздно. Нам необходимо сплотиться сейчас. Мы нуждаемся теперь в этом больше, чем когда-либо, а то стрясется такая беда, что нам никогда не выпрямить спины.

— Да, уважаемый князь, мы переживаем тревожное время, — поддакнул Мыкыч. — А что говорят нового?

— Видишь, в чем дело, мой дорогой, — сказал Мурзакан, положив вилку и глубоко вздохнув, — большевистская власть переходит в наступление против нас. Хотят отобрать все: последний кусок земли, скот, говорят, даже дома... А нас будут выселять.