Раздел IV

СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Глава I. АБХАЗИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1921—1941 гг.)

§ 1. Восстановление Советской власти в Абхазии

Учитывая благоприятную внутреннюю и внешнюю обстановку в Абхазии и в целом в Грузии, рост влияния большевиков на массы, Кавбюро ЦК РКП (б) в январе 1921 г. дало установку ЦК КП Грузии и Абхазскому окружному комитету партии на подготовку вооруженного восстания. В Азербайджане (апрель 1920 г.) и Армении (ноябрь 1920г.) к этому времени Советская власть была уже установлена.

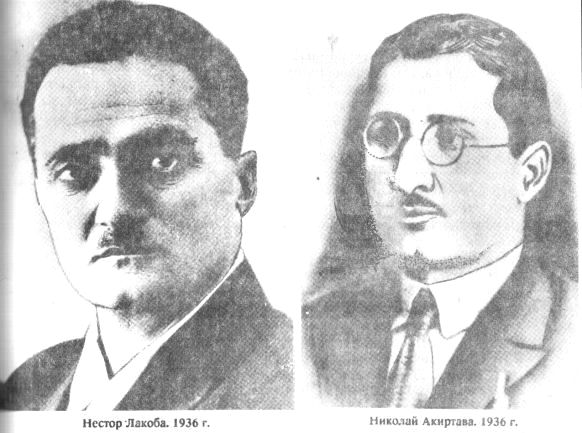

В середине февраля 1921 г. в Сухуме состоялось нелегальное собрание Окружного комитета партии. Были созданы Временный окружной комитет партии и Временный ревком Абхазии. 16 февраля 1921 г. образован Ревком Грузии. Примерно в это же время создается Ревком Абхазии в составе Эшба, Лакоба, Акиртава. В этот период Е. Эшба и Н. Лакоба с группой товарищей еще находились в заграничной командировке в Турции, а Ревкомом фактически руководил Н. Акиртава. Подпольные революционные комитеты по руководству восстанием создаются во всех уездах.

Абхазский повстанческий отряд в сопровождении 274-го полка 31-й дивизии IX Красной Армии под руководством Н. Акиртава выступил против регулярных войск меньшевистского правительства Грузии на линии границы по реке Псоу. От имени Ревкома Абхазии Н. Акиртава обратился к абхазскому народу с воззванием о повсеместном вооруженном восстании.

22 февраля 1921 г. в Сочи вышел первый номер газеты «Голос трудовой Абхазии» под редакцией Н. Акиртава, в котором были опубликова-

326

ны первые обращения Ревкома Абхазии к народу и о помощи в Кавбюро ЦК. В ответ на телеграмму Н.Акиртава Г.Орджоникидзе сообщил; «Красная Армия изменила бы себе, если бы она не пришла на помощь восставшим рабочим и крестьянам Абхазии против своих поработителей». А накануне по поручению ЦК РКП (б) Сталин телеграфировал Серго: «... Не забудьте абхазцев, которые тоже восстали и вблизи которых стоит 9 Армия».

22 февраля в г.Гагра была установлена Советская власть. Навстречу частям Красной Армии выступил киаразовский отряд, руководимый М.Гобечия, И.Вардания, М.Тарнава и др.

25 февраля 1921 г. XI Красная Армия в сопровождении повстанческих отрядов вступила в Тифлис. В Грузии победила Советская власть.

В этот же день отряды «Киараза» вместе с 274-м полком освободили с.Лыхны. Революционный комитет Абхазии вновь обратился к абхазскому народу: «К оружию, братцы абхазцы! Вставайте все как один от мала до велика!... Да здравствует Советская Абхазия! Да здравствует наша союзница Российская Советская республика!».

26 февраля 1921 г. киаразовцы совместно с частями Красной Армии освободили г.Гудаута. В Гудаутском уезде была восстановлена Советская власть, создан уездный ревком во главе с З.Бения. В его состав вошли М.Гобечия, В.Агрба, И.Вардания, М.Тарнава, И.Чамагуа, З.Отырба, И.Юрченко и др. В этот же день Гудаутский уездный ревком обратился с воззванием к населению уезда «встать в ряды повстанцев и грудью защищать свободу и интересы трудового народа».

Противник закрепился в Новом Афоне. На помощь Красной Армии были направлены члены уездного комитета М.Гобечия, И.Чамагуа и др. с отрядами «Киараза», которые обеспечили прорыв фронта. 3 марта грузинские войска вынуждены были оставить Новый Афон. В тот же день части Красной Армии в сопровождении киаразовцев направились к Сухуму. Навстречу им двинулись повстанческие отряды Сухумскою и Кодорского уездов, руководимые И.Жвания, Б.Волховским, П.Радовичем, Я.Свиридовым, М.Цагурия, И.Каландия, Х.Керселяном, С.Капба, Д.Габуния и др.

4 марта 1921 г. Красная Армия и повстанческие отряды освободили Сухум. В этот же день Ревком Абхазии сообщил радиограммой В.И. Ленину: «Восставшие рабочие и крестьяне Абхазии свергли преступное меньшевистское правительство и провозгласили Советскую власть в Абхазии. Молодая Советская Абхазия шлет свой первый революционный привет Великой Советской России — заступнице всех малых угнетенных народностей и покровительнице трудящихся масс всего мира». 6 марта Советская власть установилась в Очамчире, а 8-го — в Гали.

10 марта Ревком Абхазии вновь обратился к Ленину с телеграммой, в которой сообщалось о том, что на всей территории Абхазии установлена Советская власть.

327

§ 2. Восстановление государственности: образование ССР Абхазии

Советской власти досталось тяжелое наследие. В период первой мировой войны и господства меньшевиков полностью были разрушены все отрасли народного хозяйства и культуры. Еще более сложными были национальные взаимоотношения. Своей националистической политикой меньшевики отравили сознание масс ядом национализма и шовинизма. Г.Д.Орджоникидзе писал: «И когда Абхазия пыталась добиться свободы, когда восставала за свое освобождение, за Советскую власть, то меньшевики расправлялись с ней пушками и пулеметами, и от грузинского меньшевистского правительства Абхазия никаких прав не получила, никакой свободы не добилась».

Национальный вопрос здесь выдвигался на первый план. Поэтому Оргбюро РКП (б) в Абхазии (так называлась партийная организация Абхазии с марта 1921 г. до первой областной партконференции в январе 1922 г.) и Ревком с самого начала своей деятельности приступили к решению национального вопроса. Наряду с ним надо было создавать органы власти в центре и на местах, восстановить разрушенное народное хозяйство. Эти три вопроса являлись тогда главными задачами Советской власти в Абхазии.

Руководствуясь «Декларацией прав народов России» 26 марта 1921 г. на расширенном заседании Оргбюро РКП (б) и Ревкома Абхазии было решено объявить Абхазию Советской Социалистической Республикой. Об этом в тот же день было сообщено Ленину и в Кавбюро ЦК Г.К.Орджоникидзе. По договоренности Орджоникидзе с Эшба 28 марта в г.Батуме состоялось совещание ответственных работников Кавбюро ЦК, в котором приняли участие Г.Орджоникидзе, С.Кавтарадзе, Е.Эшба, Н.Лакоба и др. Совещание одобрило решение руководства Абхазии об образовании ССР Абхазии и приняло постановление «О структуре Советской власти и Компартии в Абхазии». 31 марта 1921 г. Ревком Абхазии известил В.ИЛенина и все советские республики об образовании ССР Абхазии. Таким образом, спустя 57 лет была восстановлена абхазская государственность, уничтоженная в 1864 году. 21 мая 1921 г. Ревком Грузии подписал декларацию «О независимости Социалистической Советской Республики Абхазии». Она была оглашена и одобрена на I съезде трудящихся Абхазии в конце мая 1921 года. В Декларации, в частности, говорилось: «Революционный Комитет Социалистической Советской Республики Грузии признает и приветствует образование независимой Социалистической Советской Республики Абхазии и полагает, что вопрос о взаимоотношениях между ССР Грузии и ССР Абхазии окончательно будет решен на первом съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов как Абхазии, так и Грузии. Пусть трудящиеся обеих социалистических республик сами определяют формы тесного объединения и братского сотрудничества между собой».

328

К великому сожалению, независимость, Абхазии вскоре оказалась в опасности. Ровно через 45 дней после объвления Грузревкомом Декларации о независимости ССР Абхазии по воле Сталина началась закулисная кампания по ее ликвидации.

На заседании пленума кавбюро ЦК 5 июля 1921 г. (с участием Сталина и членов Кавбюро Г.Орджоникидзе, С.Кирова, Ф.Махарадзе, М.Орахелашвили, А.Назаретяна, А.Мясникова, Ю.Фигатнера и Е.Эшба) был рассмотрен вопрос «О положении дел в Абхазии». С информацией по этому вопросу выступил Председатель Ревкома Абхазии, член Кавбюро ЦК Е.Эшба. В постановлении, в частности, говорилось: «Предложить Парткому (речь идет об Оргбюро РКП (б) в Абхазии. — Ред.) ускорить созыв съезда Советов Абхазии. Партийную работу вести в направлении объединения Абхазии и Грузии в форме автономной республики, входящей в состав ССР Грузии». Таким образом, здесь, на Пленуме Кавбюро ЦК, фактически была предрешена судьба независимости Абхазии.

В том же месяце в Абхазию прибыл секретарь Кавбюро ЦК А.Назаретян. 22 июля 1921 г. состоялось совместное заседание Оргбюро РКП (б) и Ревкома Абхазии, рассмотревшее вопрос «О взаимоотношениях ССР Абхазии с ССР Грузии». Итоги совместного заседания были вынесены на расширенное совещание партийного и советского актива Абхазии 23 июля. Одобрив в целом Декларацию Ревкома Грузии о независимости ССР Абхазии, совещание высказалось за заключение союзного равноправного договора «на основе федерации экономического единства с Советской Грузией».

15 октября 1921 г. на расширенном заседании пленума Оргбюро и Ревкома Абхазии вновь возник вопрос «0 независимости ССР Абхазии». Исходя из общности экономических и исторических интересов Абхазии и Грузии, говорится в принятом совместном постановлении, пленум решил: «Считать необходимым теперь же оформить указанную связь Грузии и Абхазии путем официального договора двух союзных равноправных республик». Для ооформления указанного договора постановлением Кавбюро ЦК 1 ноября 1921 г. была создана комиссия во главе с Ш.Элиава, Е.Эшба и др.

Чем же была вызвана такая торопливость в ликвидации независимости ССР Абхазии? Во-первых, постановление Кавбюро ЦК от 5 июля 1921 г. требовало ускоренного решения вопроса о государственных взаимоотношениях двух независимых республик, т.е. ССР Абхазии с ССР Грузией. Такова была воля наркома по делам национальностей РСФСР И.Сталина. Во-вторых, экономическое положение ССР Абхазии и других независимых советских республик было очень тяжелым в то время. Единственным их спасением являлся союз с РСФСР. Поэтому все независимые республики пошли по пути военного и экономического союза с Россией. Положение же Абхазии осложнялось отсутствием таких официальных договорных связей и с РСФСР, и

329

с Грузией. Республика пыталась установить такие отношения с Россией, но все ее попытки блокировались «сверху». И если в начале 1921 г. она получала некоторую финансовую поддержку от РСФСР, то с середины 1921 г. эти связи были разрушены действиями Сталина. Приведем некоторые конкретные факты. Как известно, группа Мдивани, которая пришла к руководству Грузией в середине 1921 г., всячески бойкотировала Абхазию. Эту политику она проводила и после заключения союзного договора. В.Мдивани говорил: «Вы были самостоятельны раньше и теперь можете быть самостоятельны, никто Вам не мешает». На это заявление Н.Лакоба ответил так: «Когда самостоятельность трактуется так, чтобы она экономически выдохлась бы и беспомощная болталась в руках тех, кто считает Абхазию неотъемлемой частью Грузии, то такая декларированная Вами независимость для Абхазии она никуда не годится».

15 сентября 1921 г. Ревком Абхазии командировал наркома финансов Дм.Алания в Кавбюро ЦК с письмом, подписанным Е.Эшба, Н.Сванидзе, М.Цагурия и Н.Акиртава, в котором они сообщали о «невозможности дальнейшей работы государственных аппаратов республики из-за хронического отсутствия денежных знаков». Через два дня Эшба и Сванидзе вновь обратились в Ревком Грузии по этому же вопросу, но все старания о помощи не увенчались успехом.

Абхазия оказалась в безвыходном положении. Руководители Ревкома и Оргбюро РКП (б) Абхазии обращались за финансовой поддержкой и в Наркомфин РСФСР. Но и туда дорогу перекрыл Сталин. 8 сентября 1921 г. он направил записку на имя секретаря ВЦИК РСФСР А.Енукидзе: «Абхазия — автономная часть независимой Грузии, самостоятельных представителей при РСФСР не имеет и не должна иметь, кредитов от РСФСР не может получить. Наркомнац И.Сталин». Такова была воля всесильного наркома.

Однако абхазские товарищи вновь обратились в Наркомфин РСФСР. Но Сталин в своей очередной записке от 13 сентября 1921 г. снова в категорической форме заявил о невозможности выдачи «денег абхазцам без согласия Наркомфина Грузии». «Кроме того, — отметил он, — следует принять во внимание, что абхазцы продали европейцам несколько миллионов пудов табаку (получив за это всякое добро, в том числе автомобили), не представив отчета ни Грузии, ни РСФСР, что лишает их права требовать средств у РСФСР. Я уже не говорю о том, что нам неизвестно, не получает ли средств (или не получает ли уже) от Грузии и не думают ли они одновременно получить и от РСФСР, пользуясь нашей неосведомленностью. Ввиду всего сказанного предлагаю отказать в выдаче. Нарком РКИ Сталин».

В этот период по инициативе Ленина и Кавбюро ЦК в Закавказье началось движение за экономическое и политическое объединение республик в федерацию. Однако в руководстве Компартии Грузии и Ревкома республики образовалась группа во главе с Б.Мдивани, которая

330

выступила против идеи федерации Закавказских республик и выдвинула план непосредственного вхождения Грузии в Союз ССР, минуя Закфедерацию. Тогда и в Абхазии возникла идея непосредственного вхождения в Закфедерацию и Союз ССР, минуя Грузинскую ССР. В частности, Е.Эшба в письме в Кавбюро ЦК от 14 ноября 1921г. поставил вопрос о нецелесообразности заключения договора с Грузией и требовал прямого вхождения Абхазии в Закфедерацию в качестве четвертой республики. Н.Лакоба по этому поводу также писал: «Такая мысль бродила и у меня, и у многих других ответственных товарищей». Однако эта идея тогда не получила поддержки в Кавбюро. 16 ноября 1921 г. Кавбюро ЦК рассмотрев вопрос «О независимости ССР Абхазии» приняло постановление: «1. Считать экономически и политически нецелесообразным существование независимой Абхазии. 2. Предложить тов.Эшба представить свое окончательное заключение о вхождении Абхазии в состав федерации Грузии на договорных началах или на началах автономной области в РСФСР».

Руководители Абхазии вынуждены были остановиться на объединении с Грузией на федеративных договорных началах. Была создана новая комиссия по составлению союзного договора в следующем составе: С.И.Кавтарадзе (председатель), Н.Н.Акиртава и С.А.Картозия.

Союзный договор был подписан 16 декабря 1921 г. и ратифицирован (утвержден) I съездом Советов ССР Абхазии в феврале 1922 года. Съезд Советов отметил, что Грузия и Абхазия заключили «между собой добровольный договор на принципах солидарности, взаимности и общности интересов народов» и что тем самым «навсегда вытравливается национальная ненависть, искусственно созданная политическими жуликами — меньшевиками». Исходя из этого съезд Советов Абхазии постановил: «Договор между братскими народами Абхазии и Грузии признать жизненно необходимым в интересах обоих народов, как в политическом, так и в экономическом отношениях». Таким образом, союзный договор между Абхазией и Грузией вступил в силу. Съезд Советов специальным пунктом предложил ЦИК ССР Абхазии «разработать договор с ССР Грузии детально и фактически» и провести его «в жизнь на тех основах, на каких составляется союзный договор между республиками Закавказья».

Однако до конца восстановительного периода к детальной и фактической разработке союзного договора приступлено не было, так как обе республики были заняты созидательным трудом, восстанавливали разрушенное при меньшевиках народное хозяйство.

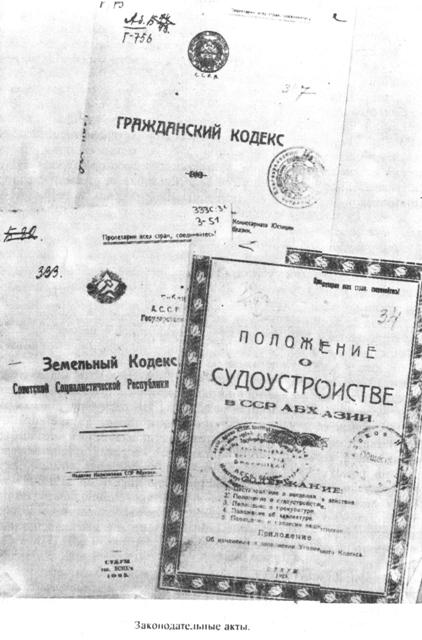

Особое независимое положение Абхазии мы видим в разработке и принятии ряда конституционных актов, имевших жизненно важное значение в укреплении и расширении суверенитета ССР Абхазии. В 1924 — начале 1925 г., например, были разработаны и утверждены

331

Герб и Флаг республики Абхазии, Положение о ЦИК и СНК Абхазии, народных комиссариатах, о судопроизводстве и другие законодательные акты конституционного характера. Тогда же были введены в действие кодексы ССР Абхазии: уголовный, гражданский, уголовнопроцессуальный, земельный, лесной.

Состоявшийся в конце марта — начале апреля 1925 г. III съезд Советов Абхазии утвердил и ввел в действие Конституцию ССР Абхазии. В ней, как и в Конституции ССР Грузии (февраль 1922 г.), получил свое закрепление факт объединения этих республик на основе Особого союзного договора.

В статье 5 Конституции ССР Абхазии читаем: «ССР Абхазия есть суверенное государство, осуществляющее государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти. Суверенитет ССР Абхазии ввиду добровольного ее вхождения

332

в ЗСФСР и Союз ССР ограничен лишь в пределах и по предметам, указанным в конституциях этих Союзов...»

В дальнейшем в связи с принятием Конституции СССР (январь 1924 г.) во всех республиках началась разработка новых конституций к соответствии с Конституцией СССР. Такая работа велась в ЗСФСР, в ССР Грузии и ССР Абхазии. В составлении нового проекта Конституции ГССР от Абхазии активное участие принял Председатель ЦИК Абхазии С.Я.Чанба. В Абхазии также была создана конституционная комиссия во главе с Н.А. Лакоба.

В июне 1926 г. в Сухуме состоялось выездное заседание сессии ВЦИК ССР Грузии, которая заслушала отчеты руководителей обеих республик Ш.Элиава и Н.Лакоба. Главным вопросом повестки дня сессии ВЦИК Грузии в столице Абхазии был доклад секретаря ВЦИК Грузии С.Тордия о Конституции ССР Грузии. Сессия ВЦИК Грузии единогласно утвердила Конституцию ССР Грузии и ввела ее в действие. Окончательно она была утверждена IV Всегрузинским съездом Советов 4 апреля 1927 года. Особенность ее состояла в том, что в нее была включена особая глава «О договорной Социалистической Советской Республике Абхазии» (см. гл. 5). В ней получили свое законодательное закрепление вопросы государственных договорных взаимоотношений ССР Грузии с ССР Абхазией на принципах договорной федерации.

Статья 83 Конституции Грузии гласила: «Социалистическая Советская Республика Абхазия в силу особого договора входит в Социалистическую Советскую Республику Грузии и через нее в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику». Согласно данной Конституции, съезд Советов Абхазии, ЦИК ССР Абхазии и его Президиум, а также местные органы власти формировались на основе Конституции ССР Абхазии. Образуемый ЦИК республики — Совнарком Абхазии состоял из следующих наркоматов: внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия и социального обеспечения, которые, отмечалось в документе, действуют «самостоятельно и независимо от соответствующих народных комиссариатов ССР Грузии, но взаимно информируют друг друга о своей работе» (ст. 87). В состав Совнаркома входили также с правом решающего или совещательного голоса уполномоченные народных комиссариатов финансов, труда и РКИ Грузии в Абхазии непосредственно ему подчиненные, которые отчитывались о своей деятельности перед ЦИК и СНК Абхазии.

Согласно конституции ССР Грузии, кодексы, декреты и другие постановления, принятые Всегрузинским ЦИКом, имели обязательную силу и на территории ССР Абхазии. Вместе с тем высшие органы власти Абхазии в развитие и дополнение «этих актов могли издавать свои законодательные акты, имеющие обязательную силу на территории ССР Абхазии» (ст. 88).

333

334

Другой важной особенностью Конституции Грузии является то, что в ней был закреплен федеративный характер государственного устройства Грузинской ССР. В частности, статья 2 гласила: «Республика Грузии есть социалистическое государство рабочих и трудового крестьянства, строящееся на основе федерации национальных советских республик». Однако это очень важное положение в последующие годы было изъято из Конституции Грузии.

О федеративном, а не унитарном характере ССР Грузии неоднократно свидетельствовали видные государственные и общественные деятели, а также специалисты, занимающиеся этой проблемой.

В Конституцию ССР Абхазии, принятую на сессии ЦИК ССР Абхазии 27 октября 1926 г., были внесены соответствующие изменения. Глава 2-я Конституции называлась: «О договорных взаимоотношениях Социалистической Советской Республики Абхазии с Социалистической Советской Республикой Грузией». Как и первая, 1925 года Конституция ССР Абхазии, вторая Конституция Абхазии (окончательно утверждена в 1927 г. IV съездом Советов республики) в статье 4 закрепила ее суверенные права. В ней, в частности, сказано: «Социалистическая Советская Республика Абхазия — осуществляет государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо, поскольку власть эта не ограничена договорными отношениями с Социалистической Советской Республикой Грузией и Конституциями Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик». А статья 5 гласила: «Территория Социалистической Советской Республики Абхазии не может быть изменена без ее на то согласия».

Ф.Махарадзе, например, осуждал политику тех руководящих деятелей, которые грубо искажали национальную политику. Он говорил: «Имя этой республике дали сами абхазцы, как население коренное. Абхазская Советская Республика необходима и она нужна прежде всего именно для разрешения национального вопроса в самой Абхазии. Это не формальный вопрос». Абхазский вопрос всегда был в центре внимания съездов КП Грузии. На IV съезде КП Грузии Г.К.Орджоникидзе отмечал, что основной причиной осложнений в Абхазской парторганизации является «непонимание нашей национальной политики со стороны грузин и русских. В Абхазии все заняты подсчитыванием процентов населения — у какой национальности какой процент. Причем тут делаются всякие глупости. Абхазцы составляют меньшинство, но нет ни одной национальности, имеющей абсолютное большинство. На этом основании кое-кому кажется незаконным само существование Абхазской автономной республики.» Далее он говорил, что некоторые товарищи «требуют, чтобы абхазское правительство было по милости грузин, населяющих Абхазию», послушным. Они заявляют: «Дайте нам, мингрельцам, послушное абхазское правительство.

335

Вот действительная подоплека абхазской драки», — заключает Орджоникидзе. Их не устраивал Н.Лакоба и они всячески добивались его освобождения с поста Председателя СНК Абхазии. В одно время им это даже удалось. На IV съезде прямо было сказано: «Таким образом, все разговоры вокруг имени товарища Лакобы — есть борьба за послушное абхазское правительство, послушное группе товарищей, работающих в Абхазии. ЦК считал и считает, что товарищ Лакоба является лучшим защитником интересов Абхазии, лучшим проводником нашей партийной политики».

А.Гегечкори, выступая на пленуме ЦК КП Грузии в июне 1926 г. по отчету Абхазского обкома партии, сказал: «Если необходимо доминирующее влияние передать в руки мингрельцев, то для чего тогда, спрашивается, название Абхазской республики. Абхазская республика не есть надуманная вещь в нашей государственной политике, а вещь необходимая».

Не остался в стороне и М.Орахелашвили, который писал: «Если бы мы хотели в Абхазии иметь второе издание Грузинской республики, это было бы смешно. Мы дубликата Грузинской республики не создавали, не будем создавать».

Работавший в те годы секретарем Абхазского обкома партии Г.Ф.Стуруа говорил: «Я не скажу, в каком уезде и как рождаются уклоны, но вообще я должен сказать, что уклон абхазский не может быть родителем других уклонов. Уклон абхазский, по моему глубокому убеждению, есть уклон оборонительный. Не может же такая маленькая нация, как абхазцы, проявлять сейчас великодержавный уклон... Эта нация может думать о том, чтобы поднять себя на ту высоту, на которой она видит другие нации, но чтобы она стремилась их побить, таких вещей в природе не бывает».

§ 3. Формирование органов государственной власти

В рассматриваемый период процесс складывания советской национальной государственности в Абхазии проходил одновременно с процессом формирования новых органов государственной власти. Поэтому создание и упрочение органов государственной власти в республике стало одной из важнейших задач Советской власти. Процесс этот происходил в трудных условиях. Необходимо было на базе старой системы государственного управления создать новый советский аппарат власти, привлечь в него широкие слои трудящихся масс.

С марта 1921 г. до новых выборов в Советы (февраль 1922 г.) высшим органом власти в Абхазии являлся Ревком. На местах были созданы уездные и сельские ревкомы. Они являлись временными чрезвычайными органами диктатуры пролетариата и крестьянства.

336

337

При Ревкоме Абхазии имелись соответствующие отделы и управления, руководившие отдельными отраслями народного хозяйства. Во главе Ревкома стояли выдающиеся деятели революционного движения в Абхазии Е.Эшба (председатель), Н.Лакоба (заместитель), Н.Акиртава и др. С середины апреля 1921 г. все отделы Ревкома преобразованы в народные комиссариаты.

После выборов в Советы в феврале 1922 г. ревкомы сложили свои полномочия, вся власть перешла в руки избранных народом Советов.

На I съезде Советов были созданы ЦИК и Совнарком Абхазии. Во главе ЦИКа стал Е.Эшба, СНКа — Н.Лакоба. В уездах избираются исполкомы уездных Советов, в селах — сельские исполкомы.

Все выборные органы власти, в том числе ЦИК и СНК Абхазии, до принятия Конституции республики руководствовались основными положениями Конституции РСФСР, Конституциями ЗСФСР и ГССР, а также соответствующими положениями и инструкциями, разработанными ЦИК и СНК ССР Абхазии. Конституционные основы ССР Абхазии начали складываться с первых дней Советской власти.

В апреле 1925 г. III съезд Советов ССР Абхазии утвердил и ввел в действие Конституцию ССР Абхазии. Как указывал Ленин, с момента принятия Конституции и проведения ее в жизнь начинается «в государственном нашем строительстве более легкий период».

Первая Конституция ССР Абхазии определила основы социально-экономической системы и политической организации советского общества. Она закрепила главные принципы общественного и государственного строя, порядок организации и деятельности всех высших и местных органов власти, права и обязанности граждан ССР Абхазии и др. В статье 3 пункта «б» сказано: «Все леса, недра и воды общегосударственного значения объявляются национальным достоянием». Конституция отменяла частную собственность на землю, и весь земельный фонд объявлялся «всенародным достоянием» и передавался «безвозмездно трудящимся на началах уравнительного землепользования». В том же году был издан Земельный Кодекс ССР Абхазии.

Согласно Конституции Абхазии, высшей государственной властью в республике являлся Съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В промежутке между съездами Советов высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом в ССР Абхазии являлся ЦИК Абхазии — Центральный Исполнительный Комитет. Он избирался съездом Советов и был подотчетен только ему. В Конституции были также определены функции Президиума ЦИК и СНК Абхазии, народных комиссариатов, принципы взаимоотношений центральной и местных органов власти. В Конституции получило свое закрепление положение об экономическом совете (ЭКОСО) Абхазии.

Съезды Советов и сессий ЦИК Абхазии проводились регулярно. До принятия Конституции 1937 г. было проведено семь очередных и два

338

чрезвычайных съезда Советов Абхазии. Съезды Советов ССР Абхазии, как правило, рассматривали важнейшие вопросы экономического, социального и государственного строительства в республике.

§ 4. Включение Абхазии в состав Грузии на правах автономной республики

В свое время Ленин отмечал: «Я уже писал в своих произведениях по национальному вопросу, что никуда не годится абстрактная постановка вопроса о национализме вообще. Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений...» (ПСС, т. 45, с. 358—359). Однако с конца 20-х годов в стране началось отступление от ленинских принципов в области национальных отношений. По директиве ЦК ВКП(б) (ноябрь 1929 г.) в республиках была развернута широкомасштабная работа по так называемому «упорядочению и удешевлению государственного аппарата», сокращению «разбухших штатов управления в автономных республиках» и т.д.

В Абхазии возник вопрос о ликвидации СНК и некоторых наркоматов республики. Вопрос этот неоднократно обсуждался в Заккрайкоме партии, ЦК КП Грузии и в Абхазском обкоме партии. Были призывы проявлять «осторожность» в решении данного вопроса, провести соответствующую «разъяснительную» работу. К сожалению, такой «разъяснительной работы» проведено не было, так как все уже было решено сверху.

19 января 1930 г. президиум Заккрайкома партии, рассмотрев вопрос «О реорганизации госаппарата автономных республик и областей», одобрил в принципе слияние ЦИК и СНК автономных республик. ЦИК ССР Абхазии на своей III сессии в апреле 1930 г. вынужден был упразднить СНК республики и его функции были переданы ЦИК Абхазии. Был упразднен также ряд наркоматов, в том числе внутренних дел, юстиции, Госплан, а некоторые объединены в один орган управления.

Сессия ЦИК Абхазии рассмотрела также вопрос о договоре от 16 декабря 1921 г. с Грузией и решила исключить упоминание о нем из Конституции ССР Абхазии, так как он якобы утерял «реальное значение во всех частях, за исключением основного пункта об объединении этих республик».Сессия ЦИК Абхазии постановила название «договорная республика» заменить словами «автономная республика».

339

В начале февраля 1931 г. VI съезд Советов ССР Абхазии принял соответствующее постановление о преобразовании договорной ССР Абхазии в автономную республику. VI Всегрузинский съезд Советов 19 февраля 1931 г. принял постановление «О вхождении Социалистической Советской Республики Абхазии в Социалистическую Республику Грузию в качестве автономной республики».

Так, по воле Сталина и его окружения была решена судьба договора от 16 декабря 1921 г., утвержденного первым съездом Советов ССР Абхазии.

Опыт национально-государственного строительства в СССР показал, что подобные акции, как ликвидация договорной федерации Абхазии с Грузией и др., нанесли огромный ущерб укреплению дружбы между большими и малочисленными народами. Осуждая такую политику Н.А.Лакоба в 1931 г. сказал, что в национальном вопросе мы отошли от принципов Ленина, изложенных на X съезде партии, и лишь ограничились «декларацией решений по национальному вопросу (это не трудное дело), а практическую, повседневную работу не захотели поставить так, чтобы на деле осуществить, проводить в жизнь ленинскую национальную политику».

§ 5. Восстановление народного хозяйства

Четырехлетняя империалистическая война и трехлетнее господство буржуазно-меньшевистской диктатуры нанесли народному хозяйству и культуре огромный ущерб, полностью подорвали производительные силы края. К моменту восстановления Советской власти почти все отрасли промышленности Абхазии пришли в полный упадок. В городах царили разорение, нужда, обнищание.

Одним из самых уязвимых мест в больном организме экономики Абхазии был транспорт. Единственная, относительно благоустроенная дорога — Черноморское шоссе к 1921 году была окончательно разрушена. В не менее тяжелом положении оказалось сельское хозяйство. Общее сокращение посевных площадей с 1914 по 1920 год достигло 40%. В катастрофическом положении находилось табаководство — основной источник денежных ресурсов республики. К 1921 году разведение табака полностью прекратилось. Произошло резкое сокращение поголовья скота. Тяжелое наследство досталось Советской власти в области культуры и здравоохранения.

По сельскохозяйственной переписи 1923 г. грамотных в Абхазии из общего числа населения было 19,2%. Население, особенно сельское, было лишено медицинской помощи. Во многих местах свирепствовала малярия. Тысячи крестьян превращались в инвалидов, обрекались на физическое вырождение. Материальная база культуры и медицинских учреждений была нищенской.

340

Такова была в целом экономическая обстановка накануне восстановления Советской власти в крае.

Правительство Абхазии принимало все меры для восстановления народного хозяйства. Период этот характеризовался в Абхазии тем обстоятельством, что республика вступила в новую экономическую политику (НЭП), минуя период военного коммунизма. Руководители республики учитывали эту особенность. Важное значение имели мероприятия по организации народного хозяйства. Принимаются декреты Ревкома Абхазии о национализации промышленности, о введении в Абхазии декрета Ревкома Грузии о национализации земли, постановление о запрещении вывоза из республики продовольственных товаров, о восстановлении в имущественных правах кооперативов, о развитии виноградарства, табаководства и др.

В первые годы Советской власти в Абхазии получает развитие внешняя торговля. Внешторг Абхазии как равноправный член объединенного внешторга Закавказья произвел в 1921 г. торговые сделки. В обмен из капиталистических стран Абхазия получила необходимые товары для трудящихся.

Союзное правительство оказывало большую помощь республике в восстановлении промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Для создания табачной промышленности в 1925 г. Абхазия получила из Ленинграда оборудование для Сухумской табачной фабрики, из Смоленска в 1926 г. поступило оборудование для Гудаутского спиртоводочного завода. Только на восстановление Черноморского шоссе правительство СССР выделило около полумиллиона рублей (в золотом выражении).

Принимаются меры для восстановления табаководства. Ежегодно на эти цели Абхазии отпускались большие кредиты. Благодаря помощи табаководство в Абхазии очень скоро было восстановлено. Развивались и другие отрасли народного хозяйства Абхазии. В сельском хозяйстве создаются первые советские хозяйства («Ильич», «III Интернационал», «Псырцха» и др.).

В 1926 г. Главный геологический комитет ВСНХ СССР приступил к геологоразведочным работам в Ткварчелах.

В этот период произошли изменения в области медицинского обслуживания населения. В республике создается Главное курортное управление. Гагра была признана курортом союзного значения. В здравницах Гагры, Нового Афона, Гульрипша отдыхали сотни рабочих и крестьян.

Бурно развивалось народное образование и культурное строительство. У истоков становления советской шкоды стояли С.Чанба (нарком просвещения), А.Чочуа, Д.Гулиа, В.Стражев, С.Басария, П.Шакрыл, Ф.Эшба и др.

С первых дней Советской власти разворачивается работа по созданию трудовой школы. Ревком Абхазии принял декрет о школе, а

341

также постановления о национализации театров и кино, о создании детской колонии и сельскохозяйственной школы в Новом Афоне, о привлечении населения к строительству и ремонту школьных зданий и др. Были приняты специальные декреты об освобождении школьных зданий, занятых гражданскими учреждениями, о порядке возвращения к работе бывших работников просвещения, о ликвидации безграмотности среди населения Абхазии (12 декабря 1921 г.), о материальном обеспечении студентов, направляемых на учебу в вузы страны, и ряд других важных актов в области народного образования и культуры.

Большую помощь в развитии экономики и культуры Абхазии оказывали Ф.Дзержинский, Я.Рудзутак, А.Луначарский, А.Семашко, Г.Орджоникидзе.

В этот период были сделаны первые шаги по изучению производительных сил края, абхазского языка, истории и культуры абхазского народа. Значительную роль в этом сыграли Абхазское научное общество (1922 г.) и Академия абхазского языка и литературы (1925 г.), созданная по инициативе академика Н.Я.Марра.

Продолжали свою литературную и творческую деятельность Д.Гулиа, С.Чанба, И.Когониа, М.Хашба, М.Лакербай, Д.Дарсалиа. С апреля 1921 г. начала выходить абхазская газета «Апсны Капш» — продолжательница традиций первой абхазской газеты «Апсны» (1919г.). «Апсны Капш» стала органом Абхазского обкома партии и ЦИК Абхазии. Выходила газета «Голос Трудовой Абхазии», с 1924 г. — «Трудовая Абхазия», а с 1926 г. — «Советская Абхазия».

В эти годы в Абхазии разрабатываются и принимаются законодательные акты, сыгравшие большую роль в укреплении советской национальной государственности. Абхазия имела свои государственные Герб и флаг. О политических, культурных и хозяйственных достижениях Абхазии говорил в своей речи на XV съезде партии в декабре 1927 г. председатель Совнаркома республики Нестор Лакоба.

§ 6. Строительство основ социализма

Завершив восстановление народного хозяйства, Страна Советов приступила к социалистической реконструкции народного хозяйства. Исходя из ленинского плана строительства социализма, был взят курс на индустриализацию страны.

Развитие индустрии Абхазии имело свои особенности. Основной ее задачей являлось строительство предприятий промышленности, приближенных к местным источникам сырья. Индустриализация являлась решающим условием ликвидации технико-экономической отсталости края, превращения его из аграрной в индустриальную республику. Она способствовала привлечению коренного населения в

342

промышленное производство, формированию национальных кадров рабочего класса.

В центре внимания были вопросы строительства предприятий тяжелой индустрии, в первую очередь освоение Ткварчельского каменноугольного месторождения. Ленин в своих письмах коммунистам Кавказа дважды упоминал о ткварчельских копях. ВСНХ СССР на строительство шахт в Ткварчели в 1930 г. выделил 30 млн. руб. На помощь Абхазии пришли рабочие из России, с Украины и из других республик Советского Союза. В 1935 г. вступила в строй первая шахта. Ткварчели стал индустриальным центром, кузницей национальных кадров рабочего класса.

В годы первых пятилеток в Абхазии получила развитие энергетика. В декабре 1938 г. вступил в эксплуатацию первый агрегат Ткварчельской ГРЭС. Началось строительство Сухумской ГЭС. Выработка электроэнергии в 1940 г. составила 154 млн. квт-час., вместо 3.5 млн. квт-часов в 1913 г.

В 1940 г. пищевая промышленность давала свыше 56% всей валовой продукции промышленности Абхазии. В республике были построены новые ферментационные табачные заводы, чайные фабрики, хлебозаводы. Эфирномасличные заводы Абхазии накануне войны давали до 15% всей промышленной продукции республики.

Дальнейшее развитие получает транспорт. Город Сухуми связывается железной дорогой со столицей Грузии — Тбилиси. Продолжалось строительство Черноморской железной дороги, строительство шоссейных дорог, соединявших районные центры с населенными пунктами. Почти все сельсоветы Абхазии были обеспечены автомобильными дорогами. Получили развитие морской и воздушный флот. В 1933 году в Сухумском морском порту впервые в Союзе был спущен на воду электроход.

Большие изменения произошли в области государственной и кооперативной торговли. Общий товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая и общественное питание, вырос со 109 млн.руб. в конце первой пятилетки до 278 млн.руб. За этот же период объем государственной торговли вырос в четыре раза. Государственно-кооперативная форма торговли становится господствующей.

Первые аграрные преобразования, проведение земельной реформы в начале 20-х гг., развитие различных форм сельскохозяйственной кооперации улучшили положение трудового крестьянства. Сельскохозяйственная кредитная кооперация в 1929 г. объединяла 57.4% всех крестьянских хозяйств, табачная — 87.5% табаководов. Быстро развивалась и потребительская кооперация.

К началу 30-х годов в Абхазии еще не был завершен процесс подготовки основных предпосылок для массовой коллективизации. Применение методов грубого нажима при создании колхозов на середняка вызвало недовольство значительной части трудового крестьянства.

343

На 1 декабря 1929 г. в колхозах состояло всего 3.4% крестьянских хозяйств, а на 1 января 1931 г. — 20.9%. Перелом в колхозном движении наметился в 1935 г., а к 1 января 1937 г. в колхозах Абхазии было объединено 74.1% хозяйств. Только во второй пятилетке в Абхазии в основном завершилась сплошная коллективизация.

Коллективизация в Абхазской АССР являлась неотъемлемой частью единого процесса социалистического преобразования сельского хозяйства СССР. Но она имела свои особенности, вызванные социально-экономическим, культурным и историческим развитием. В Абхазии коллективизация проводилась более медленными темпами, чем в центральных районах страны. На начальном этапе в Абхазии преимущественное развитие получили товарищества по общественной обработке земли и артели. В ходе коллективизации, в отличие от других районов страны, здесь широко были использованы низшие формы кооперации — поселковые товарищества, которые функционировали вплоть до завершения сплошной коллективизации. В Абхазии не проводилась ликвидация кулачества путем административного их выселения. Она осуществлялась постепенно мерами экономического воздействия.

Коллективизация сельского хозяйства являлась революцией в социально-экономических отношениях деревни. Получили дальнейшее развитие традиционные отрасли земледелия — табаководство, кукурузоводство, виноградарство и др. Были внедрены новые культуры: чай, цитрусы, тунг, герань. В деревнях создаются чайные, цитрусовые, эфирномасличные и другие совхозы.

За годы довоенных пятилеток Абхазия добилась успехов в культурном строительстве. Во всех сферах духовной жизни народа происходит процесс коренной ломки, складывается новая культура абхазского народа. Получила развитие культура всех национальностей — грузин, русских, армян, греков, эстонцев. Преодоление массовой неграмотности населения явилось важнейшим завоеванием социализма. По данным переписи населения 1939 г. среди городского населения грамотность мужчин составила 94.8%, а женщин — 83.9%, а в сельской местности соответственно 87% и 63%.

К середине 30-х годов в основном было осуществлено всеобщее начальное образование, выросла сеть неполных средних и средних национальных школ.

Обучение в школах велось на абхазском, грузинском, русском, армянском, греческом, эстонском и других языках. Если в начале Советской власти в Абхазии функционировало 148 школ с 10.5 тыс. учащимися, то в 1940 г. в республике имелась 461 школа с 64.5 тыс. учащимися. Большое внимание уделялось подготовке национальных кадров через вузы страны. Значительную роль в этом играли педагогический и сельскохозяйственный институты, созданные в 1932 г. в г.Сухуме, а также широкая сеть техникумов и училищ.

344

Второе дыхание в Абхазии обретает наука. На базе АбНО и Академии абхазского языка и литературы в 1930 г. создается Абхазский институт языка и литературы (ныне Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И.Гулиа). В эти годы в Ленинграде были подготовлены первые кандидаты филологических наук А.Хашба и В.Кукба. Звание кандидата общественных наук присвоено Д.И.Гулиа. В стенах Абхазского института работали С.Ашхацава, А.Фадеев, А.Мелихов, А.Олонецкий, З.Агрба, К.Шакрыл, Г.Дзидзария, И.Антелава и др.

В Абхазии в конце 20-х — начале 30-х годов стали функционировать и другие научные учреждения — Сухумский филиал Всесоюзного института экспериментальной медицины на базе обезьяньего питомника, Всесоюзный институт влажных субтропиков, Сухумский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства и другие.

Значительный вклад в развитие здравоохранения и курортов Абхазии внесли А.Григолия, В.Анчабадзе, В.Шервашидзе, Н.Рухадзе, П.Джапаридзе, И.Семерджиев, Н.Шубладзе, А.Мостков, Н.Строевонс.

В развитии национальной печати огромную роль сыграло Абхазское государственное издательство, созданное в 1930 г. У его истоков стояли М.Гадлиба, Н.Таркил, М.Хашба и др. Абхазский читатель получил на родном языке книги С.Чанба, Д.Гулиа, А.Чочуа, И.Когониа, М.Лакербай, М.Хашба, Д.Дарсалия, В.Агрба и др. Кроме Абгиза, в 1932 г. создается Абпартиздат, который издавал постановления партии и правительства, статьи и речи руководителей Абхазии. Увеличились тиражи областных газет «Апсны Капш», «Сабчота Абхазети», «Комсомолец Абхазии», «Советский писатель Абхазии», журнала «Апсны Капш», районных газет.

В октябре 1932 года создается Союз советских писателей Абхазии. Союз сплотил деятелей абхазской национальной художественной литературы.

Значительным событием в развитии национальной культуры явилось создание профессионального абхазского театра (февраль 1929 г.). В 1932 г. в Сухуме создается абхазская драматическая студия. Подготовка актерских кадров осуществлялась и в Тбилиси под руководством известных деятелей грузинского театрального искусства А.Хорава и А.Васадзе. В становлении и развитии абхазского театра видную роль сыграли его основоположники Д.Гулиа, С.Бжания, П.Шакрыл, А.Агрба, Л.Касландзия, Ш.Пачалия, М.Зухба, Р.Агрба, Муты Кове, Михаил Кове, А.Аргун-Коношок и др.

В 1931 г. был организован абхазо-грузинский этнографический ансамбль песни и танца, а в 1932 г. при Сухумском музыкальном училище создается государственный симфонический оркестр. В развитие музыкальной культуры Абхазии значительный вклад внесли О.Димитриади, К.Ковач, П.Панцулая, К.Дзидзария и др.

345

Рождается сеть культурно-просветительных учреждений в городах и селах Абхазии. Организацией этого дела руководил Главполитпросвет Абхазии, созданный еще в начале 20-х гг. при Наркомпросе Абхазии.

В 1935 г. в Сухуме была открыта художественная школа, реорганизованная в 1937 г. в художественное училище. Положено начало подготовке профессиональных художников.

Успехи трудящихся Абхазии за годы первых пятилеток получили высокую оценку партии и правительства. 15 марта 1935 г. ЦИК СССР наградил Абхазскую АССР орденом Ленина за выдающиеся успехи в области сельского хозяйства и промышленности. Орденом Ленина был награжден и руководитель социалистического строительства в Абхазии Н.А.Лакоба. Орден Ленина республике от имени ЦИК СССР был вручен 3 марта 1936 г. на юбилейной сессии ЦИК Абхазии заместителем председателя ЦИК СССР, Председателем ЦИК УССР Г.Петровским.

2 августа 1937 г. чрезвычайным VIII съездом Советов Абхазии была принята новая Конституция Абхазской АССР, а в июле 1938 г. состоялась первая сессия Верховного Совета автономной республики, которая избрала Президиум Верховного Совета и Совет Народных Комиссаров Абхазии.

За первые 20 лет Советской власти в Абхазии в корне изменилась классовая структура общества. До революции более 90 процентов населения края составляли крестьяне и кустари, здесь не было промышленного пролетариата. В ходе социалистической индустриализации вырос рабочий класс. В 1939 году он составил 21 % всего населения. Удельный вес рабочих из числа абхазов вырос в 4,2 раза. В Абхазии сформировался многонациональный отряд рабочих.

В результате коллективизации изменился и облик абхазского крестьянства. К началу Великой Отечественной войны рабочие и служащие составляли до 40 % населения Абхазии.

§ 7. Последствия культа личности

Культ личности Сталина нанес огромный вред экономическому и культурному развитию Абхазии. Здесь получили широкое распространение насаждавшиеся Берия и его ставленниками порочные нравы и методы — карьеризм, грубейшие нарушения социалистической демократии и законности, массовые репрессии, зажим критики, игнорирование коллегиальности в работе, искривление национальной политики. В Абхазии грубейшим образом попирались национальные права абхазского народа.

Но самыми тяжелыми последствиями культа личности Сталина и националистической политики Берия в Абхазии были незаконные перемещения и расстановка национальных кадров, а затем и массовые репрессии, проводимые в 1937, 1938 и последующих годах.

346

Необоснованные перемещения кадров местного и высшего звена начались еще до репрессий. Так, например, только за 1936 и три месяца 1937 г. из 108 председателей сельсоветов сменилось 88, а секретарей сельсоветов — 60. Многие из них были арестованы. В течение 1936 г. и первого квартала 1937 г. в состав пленумов РИК было кооптировано 73 человека, что составляет 28,7 % всего аппарата. В президиум РИК кооптирован 41 человек (61,1 %) а в состав пленумов сельсоветов — 315 человек. Из 185 членов и 49 кандидатов в члены ЦИК Абхазии, избранных на VII съезде Советов в январе 1935 г., на сессии 30 июля 1937 г. присутствовал только 41 человек, а все остальные были исключены из членов ЦИК «как контрреволюционеры, двурушники и враги народа». По таким же мотивам на следующей сессии ЦИК 2 ноября 1937 г. из состава членов Президиума ЦИК Абхазии было исключено 9 человек, в том числе председатель ЦИК Агрба Алексей, Вардания Анатолий, Вардания Игнатий, Эхвая Макар, Гобечия Михаил, Сандлер Семен и др. А из членов ЦИК — 19 человек, в том числе Агрба Захар, Лагвилава Тарас, Ковач Константин, Чанба Самсон, Джикирба Мария, Чукбар Антон, Семерджиев Иван, Джергения Михаил и др.

В Абхазии только по так называемым делам «О контрреволюционной, диверсионно-вредительской, террористическо-повстанческой, шпионской организации в Абхазии» и «Об антисоветской националистической организации в Абхазии» с июля 1937 по октябрь 1938

347

гг., т.е. за год и четыре месяца, было репрессировано 2.186 человек (794 из них расстреляны). По первому делу в г. Сухуми в октябре-ноябре 1937 г. по инсценировке Берия проходил открытый судебный процесс. Процессом руководили председатель Верховного суда Абхазии Т.Антия, прокурор республики В.Шония и общественный обвинитель М.Делба. По этому процессу проходили В.Ладария, В.Лакоба, М.Лакоба, М.Чалмаз, К.Инал-ипа, Д.Джергения, С.Туркия, П.Сейсян, С.Эбжноу, А.Энгелов. Всех их приговорили к расстрелу. Были привлечены к уголовной ответственности и рядовые крестьяне М.Кишмария, Х.Чанба, К.Ахуба. В чем же обвинили их? Судя по материалам процесса, все они якобы являлись «резервом Троцкого», «агентами иностранной разведки», «убийцами», «уголовными преступниками» и т.д.

После сухумского процесса репрессии продолжались. Их вершили новые органы «правосудия», так называемые тройки или, как тогда именовались они, «Особые совещания», созданные по инициативе Сталина в декабре 1934 г. после убийства С.М.Кирова.

Обстановка в Абхазии резко осложнилась после гибели Н.Лакоба и его ближайших соратников. Была репрессирована значительная часть научной и творческой интеллигенции. Грубые деформации имели место в области культурного развития. По решению партийной конференции Абхазии в мае 1937 г. был признан целесообразным перевод абхазского алфавита на грузинскую графическую основу. К этому делу были привлечены видные грузинские ученые А.Шанидзе, А.Чикобава, С.Джанашия, В.Топурия, а также деятели абхазской культуры Д.Гулиа, А.Чочуа, М.Делба, А.Хашба, M.Xaшбa, Д.Чагава, З.Агрба. Работой комиссии руководил секретарь ЦК КП(б) Грузии П.Шария. Алфавит, созданный комиссией, был утвержден ЦИК Абхазии в 1938г. В том же году был издан учебник «Грузинский язык для абхазских школ (первый год обучения)».

§ 8. О переселенческой политике в Абхазии

Корни переселенческой политики в Абхазии уходят в прошлое. Организованное переселение сюда началось во второй половине прошлого столетия и было связано с колонизацией края, массовым переселением абхазов в Турецкую империю. Колонизация края, проводимая царским самодержавием, резко изменила этнодемографическую ситуацию в Абхазии. Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. зафиксировала 58.697 человек, или 55,3 % абхазского населения, оставшегося после махаджирства. По этой же переписи из 106 тыс. всего населения Сухумского округа грузины тогда составляли 25.875 человек, или 24,4 %, русские — 5.135 человек, или 5,6 %, армяне — 6.552 человека, или 6,1 %, греки — 5.393 человека, или 5,0 % и т.д.

348

Целенаправленное переселение в Абхазию продолжалось и в дальнейшем. Оно приняло преднамеренно плановый характер при меньшевистском правительстве Грузии. В Министерстве земледелия Демократической республики Грузия был даже создан специальный переселенческий отдел. Такой же орган сформировался и в Комиссариате Абхазии. О деятельности переселенческих отделов свидетельствует известная «Папка №18», обнародованная в 1920 г. Ревизионной комиссией Народного Совета Абхазии.

Меньшевики тогда не успели осуществить намеченную программу. Говорят, что история повторяется. К практическому осуществлению плана переселения в Абхазию, намеченного Н.Жордания, приступили в 1937 г. по инициативе Л.Берия. В докладной записке, составленной в 1940 г. Госпланом Абхазии для правительства республики, говорится: «По инициативе любимого сына грузинского народа товарища Л.П.Берия в Абхазию переселяются из малоземельных районов Грузии тысячи крестьянских хозяйств, которые осваивают огромное количество веками заброшенных земель. Организовано 11 новых переселенческих колхозов из малоземельных районов Грузинской ССР...»

Основополагающими правительственными документами для массовой переселенческой политики послужили постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О создании переселенческого Управления при СНК СССР», 14 сентября того же года СНК СССР утвердил положение о переселенческом управлении при Совнаркоме Союза ССР. Переселенческие отделы создавались при СНК союзных и автономных республик. Начальником переселенческого отдела при СНК ГССР был назначен В.Рапава, а при СНК АССР Абхазии — Джганджгава. Другим более важным для Грузинской ССР решением союзного правительства явилось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25 апреля 1940 г. «О мерах по дальнейшему развитию чайного хозяйства, цитрусовых культур, виноградарства и качественного виноделия в Грузинской ССР». В этом документе упомянут только Гальский район Абхазской АССР. С него фактически и начинается новый планомерный массовый этап переселенческого движения на территории Абхазии. В «Положении о Переселенческом отделе при СНК Абхазской АССР» об основной его задаче сказано: «Прием и хозяйственное устройство в многоземельных районах и колхозах республики переселенцев из малоземельных районов Грузинской ССР».

20 октября 1939 г. под председательством предсовнаркома Грузинской ССР В.Бакрадзе был рассмотрен проект плана сельскохозяйственного переселения на 1940 г. «в многоземельные районы Абхазской АССР». Планом предусматривалось переселить в Абхазию 700 хозяйств. Стоимость мероприятий, связанных с переселением, определялась в сумме 28,9 млн.рублей.

Под председательством зам. Председателя СНК Грузинской ССР Г.Стуруа 20 марта 1940 г. состоялось заседание, обсудившее проект

349

плана сельскохозяйственного переселения по Грузинской ССР на 1941 и 1942 гг. По этому же плану «в многоземельные районы Абхазской АССР», а также частично в Аджарскую АССР и на брошеные земли Тбилисского района предусматривалось вселить 4800 хозяйств.

В связи с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 25 апреля 1940 г. СНК ГССР были разработаны специальные «Мероприятия по переселению в Абхазию на 1940—1944 годы». В целом по Грузии запланировано было переселить 10.380 хозяйств, в том числе в Абхазскую АССР 5.404. В связи с этим СНК Грузии было решено произвести корчевку земельной площади в размере 27.650 га, осушить 7.100 га, построить дороги протяженностью до 86 км. и до одной тысячи колодцев.

В пояснительной записке к плану по сельскохозяйственному переселению на 1940 г. по Грузинской ССР, говорилось: «Переселение колхозников и единоличников в Абхазскую АССР производится в целях использования большого количества свободных земель, которые не могут быть освоены местным населением ввиду недостаточности трудовых ресурсов».

Планом на 1940 год предусматривалось заселение существующих и вновь организуемых колхозных поселков Абхазии: сел Киндги, Адзюбжа, Атара Абхазская, Акваска Очамчирского района, Бамбора, Звандрипш Гудаутского района, Бзыбь, Лдзаа (Лидзава), Кингисеп Гагрского района. Так, например, для переселенцев в селе Кингисеп выделено 1.000 га, Лдзаа — 500 га, Атара Абхазская — 1.500 га, Бамбора — 500 га. На эти земли предполагалось заселить свыше 1000 дворов крестьян из Западной Грузии. На 1941 г. была запланирована подготовка земельного фонда путем корчевки 1850 га колхозных лесов. Только по селу Киндги предусмотрено было осушить 1.200 га заболоченных земель, в Гудаутском районе — 200 га, в Гагрском районе — 650 га. Планировалось построить 1150 жилых домов для колхозников-переселенцев.

По официальным данным на 25 июля 1940 года в колхоз им. Бакрадзе села Адзюбжа было заселено 264 хозяйства выходцев из Аспиндзкого, Абашского, Амбролаурского, Цагерского, Чхороцкуского, Гегечкорского, Цаленджихского, Зугдидского районов. Сохранились списки всех переселенцев, состав их семей.

На сессии Верховного Совета Абхазской АССР, состоявшейся в июне 1940 г., большое внимание было уделено переселенческой политике в Абхазии. Председатели Гудаутского, Гагрского и Очамчирского исполкомов свои речи начинали только с рассказа о том, как в этих районах идет переселение. Приведем только один абзац из такой вот речи: «Начатое по инициативе тов. Л.Берия в 1937 г. переселение в Абхазию колхозников из малоземельных районов Грузии успешно продолжается». В Гудаутском районе, например, к этому времени уже построено было до 300 домов, созданы два новых колхоза — им. Чарк-

350

виани и «Акыта чиц» (ныне колхоз им.Орджоникидзе). Председатель Очамчирского райисполкома Д.Тарба на сессии заявил: «Начатое по инициативе Л.П.Берия переселение колхозников из районов Грузии в Абхазскую АССР особенно широкий размах приняло у нас, в Очамчирском районе». По приведенным им данным, к тому времени было построено 600 домов для переселенцев. Далее он сказал: «Планом на 1940 г. предусмотрено строительство еще 400 новых домов в селах Беслахуба, Акваска и Тамыш».

Мероприятиями по переселению в Абхазию руководили переселенческий отдел при СНК Абхазии, Наркомзем Абхазии и Абхазская строительная контора переселенческих колхозов переселенческого отдела СНК Грузинской ССР под названием «Абхазпереселенстрой», созданная 25 июня 1938 г. при Наркомате земледелия Абхазии.

Народный комиссар земледелия и заместитель Председателя СНК Абхазской АССР Т.Ч.Бганба заявил о своем несогласии с проводимой переселенческой политикой в Абхазии и вопреки утверждениям о наличии заброшенных плодородных земель сообщил, что в Абхазии нет лишних площадей. Приведем только один факт. В 1940 г. посевные площади Абхазии составляли около 60 тыс. га, примерно столько, сколько в Цулукидзевском и Абашском районах. Тогдашнее руководство не могло простить Темуру Чичиновичу Бганба его публичного заявления. Указом Президиума Верховного Совета Абхазской АССР от 14 декабря 1940 г. он был снят с поста заместителя Председателя Совнаркома и наркома земледелия Абхазской АССР «за совершенно неудовлетворительную работу и неисполнение конкретных указаний правительства».

Выступая на юбилейной сессии Верховного Совета Абхазской АССР (1941г.), посвященной 20-летию установления Советской власти в Абхазии, Председатель СНК Абхазии К.Чичинадзе, касаясь переселенческой политики в Абхазии, сказал: «Одним из больших достижений Советской власти в Абхазии надо считать начатое с 1937 г. по инициативе и под непосредственным руководством тов. Берия Л.П. освоение веками не освоенных плодородных земель Абхазии путем переселения колхозников из малоземельных районов Грузии». Руководители абхазского правительства тогдашнюю переселенческую политику преподносили как одно из самых «больших достижений Советской власти».

В связи с началом Великой Отечественной войны СНК СССР от 25 июля 1941 года принял постановление: «Отбор и переселение приостановить впредь до особого распоряжения». Но правительство Абхазии сделало вид, будто нет никакого постановления и преспокойно продолжало свою переселенческую политику. Только в конце года для отвода глаз СНК Абхазии и Абхазский обком партии приняли совместное постановление. В нем, в частности, сказано: «1. Строительство домов переселенческих колхозов приостановить. 2. Абхазскую строительную

351

контору переселенческих колхозов с 10 декабря 1941 г. ликвидировать». Разумеется, постановление носило чисто формальный характер, а правительство Абхазии продолжало начатое дело, оставив в стороне интересы обороны страны, защиты Родины от фашистских захватчиков.

Следует сказать и о самом характере, форме и методах осуществления переселенческих мероприятий. С самого начала массового переселения руководители ЦК КП Грузии и СНК республики столкнулись с серьезными трудностями, увидев, что свободных земель оказалось очень мало. Организаторы этого мероприятия не учли одного, очень важного фактора, — 2/3 территории Абхазии были заняты горами.

В первые 2—3 года были исчерпаны имеющиеся свободные земли. Но отступать уже было нельзя, так как этот вопрос находился под строжайшим контролем НКВД СССР и лично Берия.

В конце 1940 г. СНК Грузинской ССР и ЦК Компартии Грузии разработали план и порядок подготовки земель для освоения переселенческих колхозов в Абхазской АССР. В апреле и мае 1941 г. СНК и ЦК КП Грузии рассмотрели ход выполнения данного постановления. Было принято решение отобрать у абхазских колхозов Очамчирского района свыше 1.000 гектаров лесного массива, закрепленного за ними. Раскорчевка этих уникальных природных богатств народа, оберегаемых веками, была поручена Леспромхозу Грузии. Но эта задача оказалась трудной и по сугубо техническим причинам. Задание правительства выполнено не было. Необходимо было найти другой, более легкий путь. И он был найден. 2 сентября 1941 г. СНК Грузии вынес постановление следующего содержания: «Отрезать излишек неосвоенных земель от 12 колхозов Абхазской АССР и передать их вновь организованным колхозам...» СНК Грузии прекрасно знал, что этот незаконный акт осуществить без санкции союзного правительства нельзя. Поэтому это постановление было направлено в Москву для утверждения. Совнарком СССР своим постановлением № 9821 от 10 октября 1941 г. («забыв», конечно, о своем прежнем постановлении от 25 июля того же года о приостановке переселения «до особого распоряжения») разрешил СНК Грузии изъять «4544.69 га неосвоенных земель от 12 колхозов Очамчирского и Гудаутского районов Абхазской АССР». Понятно и то, почему выбор пал на эти два района. Именно в них компактно проживали абхазы.

Исполнение данного постановления СНК Абхазии поручил Наркомзему и исполкомам Гудаутского и Очамчирского райсоветов — Д.Черкезия и Д.Тарба. В принятом СНК Абхазии документе читаем: «Срочно привести в исполнение распоряжение СНК СССР». Изъятие земель проходило в сложных условиях. У местных колхозов отбирались лучшие участки с различными фруктовыми, табачными и другими насаждениями. Для оформления изъятия этих земель в пользу переселенцев были созданы специальные комиссии.

352

Возникает и другой законный вопрос. Хотели ли сами переселенцы покидать родные места, где веками проживали их предки? Конечно, нет. Переселение проводилось насильственными методами. ЦК КП Грузии, правительства Грузинской ССР и Абхазской АССР проводили усиленную пропагандистскую и организаторскую работу среди жителей западных районов Грузии. Приведем только несколько фактов. Партийные и советские органы Абхазии во главе с М.Барамия и К.Чичинадзе часто обращались по этому поводу за помощью в ЦК и СНК Грузии, посылали в эти районы своих агитаторов-организаторов. В одном из писем в ЦК КП Грузии и СНК республики М.Барамия и К.Чичинадзе писали: «Просим дать указание районам Западной Грузии желающим переселиться в Абхазию не чинить препятствия и по возможности оказывать помощь в предоставлении транспорта и реализации на месте их имущества».

В западные районы Грузии от имени руководства Абхазии направлялись специальные уполномоченные по вербовке населения из Цагерского, Амбролаурского, Онского, Гегечкорского, Цаленджихского, Чхороцкуского, Абашского, Цулукидзевского, Аспиндзского, Озургетского, Зугдидского и других районов. Так, например, с официальными письмами от 29 января 1942 г. за подписями М.Барамия и К.Чичинадзе на имя первых секретарей райкомов и председателей райисполкомов Чхороцкуского и Гегечкорского районов был направлен Г.Цинцабадзе. В письмах, адресованных руководству этих районов, говорилось: «Для проведения набора контингента переселенческих колхозов в Абхазию по Вашему району командируется от Совнаркома Абхазии Цинцабадзе Григорий Ноевич. Просим оказать тов. Цинцабадзе всемерное содействие в деле проведения вербовки контингента переселенцев». Из Гегечкорского района Г.Цинцабадзе сообщал в Сухуми: «Руководство района отказывается от набора контингента переселенцев, выезжаю в Чхороцку, прошу дальнейших указаний. Цинцабадзе».

Как правильно заметил начальник Главного управления МСХ ГССР по переселению Нарсия: «Грубо нарушались правила подбора контингента переселенцев, имело место нарушение принципа добровольности при переселении».

В силу известных объективных обстоятельств многие переселенцы убегали обратно в родные районы, не рассчитавшись с государством за расходы, затраченные на строительство переселенческих домов. По этому поводу СНК Абхазии неоднократно обращался в СНК ГССР и ЦК КП Грузии. В письме от 14 апреля 1942 г. в адрес правительства Грузинской ССР СНК Абхазии писал, что на 1 марта 1942 года за 152 хозяйствами переселенцев, возвратившихся обратно в родные края, числится долг в размере 97.920 руб. и 46.2 тонны кукурузы. Кроме того, по материалам переселенческого отдела на перевозку указанных хозяйств за счет бюджета Абхазской АССР было израсходовано 83.700 руб. СНК Абхазии просил правительство Грузии принять соответству-

353

ющее решение по возмещению расходов. СНК Абхазии всю вину за массовый уход переселенцев без всякого основания переложил на Очамчирский и Гудаутский исполнительные комитеты.

Правительство Грузинской ССР 29 апреля 1942 года рассмотрело снова вопрос «О мероприятиях по сельскохозяйственному переселению на 1942 г. по Абхазской АССР». Несмотря на войну, на эти цели было отпущено 1510.5 тыс.руб. Переселению из районов Грузии в Абхазию подлежало 526 хозяйств. Для хозяйственного обзаведения (приобретение скота и проч.) было отпущено 824,3 тыс.руб. Кодорскому и Калдахварскому лесозаводам было предложено отпустить на нужды переселенстроя 1.700 куб.м лесоматериала, Гудаутскому и Очамчирскому кирпичным заводам — 1 млн. штук кирпича. Стоимость 526 домов для переселенцев государству обходилась в 4395,4 тыс.руб.

По переселенческому плану на 1942 год заселению подлежали села Беслахуба, Кочара и Кутол Очамчирского района, Звандрипш, Арсаул, Куланырхуа и Бамбора Гудаутского района.

Советские и партийные органы систематически обсуждали состояние переселенческих колхозов, вопросы хозяйственно-бытового и культурного строительства.

СНК Абхазии и бюро Абхазобкома КП Грузии 28 января 1943 года обсудили вопрос о ходе подготовительных работ к весеннему севу в переселенческих колхозах Абхазской АССР. В постановлении отмечалось, что в большинстве хозяйств еще не приступили к подготовительным мероприятиям и весеннему севу, бригады и звенья не укомплектованы. Кроме того, весь рабочий скот, подаренный местным абхазским населением, был расхищен, а оставшийся находился в самом истощенном состоянии.

Наркомзему Абхазии, Гудаутскому и Очамчирскому РИК было предложено в кратчайший срок выделить переселенческим колхозам новые пахотные земли для обеспечения плана весновспашки, а директорам и начальникам политотделов МТС «обеспечить качественное и своевременное проведение тракторных работ, уделив им особое внимание».

Однако до середины 1944 года переселение временно было прекращено. В соответствии с постановлением СНК Грузинской ССР от 14 июня 1944 года «О плане сельскохозяйственного переселения на 1944 год» СНК Абхазии в конце июня принял постановление «О плане переселенческих мероприятий по Абхазской АССР на 1944 год». Только за счет средств республики на эти цели выделялось 7639,7 тыс.руб., а на строительство жилых домов предусмотрено было израсходовать 1800 тыс.руб., на ремонт жилых домов — 1160 тыс., на заготовку стройматериалов на 1945 год — 2500 тыс.руб. и т.д. Гудаутский и Очамчирский исполкомы обязывались выделять необходимое количество рабочей силы и гужевого транспорта для строительства переселенческих колхозов.

354

Плановое переселение в Абхазию продолжалось до середины 50-х годов. Последняя партия переселенцев прибыла в Абхазскую АССР в 1956 году в количестве 145 хозяйств. Они были переселены сюда из Кабардино-Балкарской АССР и из районов Карачаево-Черкесской автономной области, куда были заселены ранее по указанию Берия. Постановлением Совета Министров Абхазской АССР от 27 апреля 1967 г. с них была списана задолженность в сумме свыше 136 тыс.руб. по непогашенным ссудам, полученным на строительство домов.

За период с 1937 по 1953 год на строительство домов и хозобзаведение переселенцев был использован долгосрочный кредит Сельхозбанка в сумме 191 млн.руб., из коих на 1 января 1954 г. за переселенцами числилось 37,2 млн.руб., в том числе 18 млн.руб. с просроченной задолженностью.

За это время только «Абхазпереселенстроем» построено 3378 домов жилой площадью 124.986 кв.м, 4 школы, 6 зданий правлений колхозов, сооружено 14 водопроводов протяженностью 102 км. и 143,4 км. дорог, из них 91,1 км — гравийных и 52,3 км — грунтовых. Начальник переселенческого отдела МСХ Абхазской АССР А.Джикия и управляющий стройконторой «Абхазпереселенстрой» Ш.Гвазава 25 декабря 1953 г. в своем отчете «Вопросы переселения и строительство переселенческих поселков в Абхазской АССР» сообщали о результатах своей деятельности «по освоению новых плодородных земель и дальнейшему развитию в Абхазии ведущих субтропических культур», а также высказались по «плановому переселению колхозников из нагорных малоземельных районов Грузии в многоземельные колхозы Абхазской АССР». Они были недовольны работой «Абхазпереселенстроя». Недовольны тем, что он «имеет большие убытки, проваливает план строительства домов для переселенцев». Убыток только за 1952 г. составил 25559,9 тыс.руб.

История этой грубейшей широкомасштабной акции, затеянной шовинистическими кругами, до конца не изучена. Не дано ей политической и моральной оценки. Во всем этом нельзя, конечно, винить самих колхозников-переселенцев. Подобные мероприятия откровенного колонизаторского характера ставили своей целью ассимиляцию коренного абхазского населения. Они нарушали также экологическое равновесие и еще сильнее осложняли и без того напряженную этнодемографическую ситуацию в Абхазии.

355

Глава II. АБХАЗИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941—1945 гг.)

§ 1. В начале войны и в условиях обороны Кавказа

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для нашей страны. Абхазия послала на защиту Родины своих лучших сынов и дочерей. В рядах Советской Армии и Военно-Морского флота сражалось свыше 55.5 тысяч воинов автономной республики — абхазы, грузины, русские, армяне, эстонцы, представители других народов.

Экономика Абхазии — промышленность, транспорт, сельское хозяйство были перестроены на военный лад. Перестройка народного хозяйства проходила в тяжелых условиях. Главная трудность заключалась в том, что на фронт ушло подавляющее большинство квалифицированных рабочих и инженерно-технической интеллигенции. В Абхазии развернулось движение женщин, стариков и подростков под лозунгом: «Заменить на производстве мужей, отцов, сыновей и братьев, ушедших на фронт». Они шли на самые трудные участки, в том числе и на шахты. В конце 1941 г. на предприятиях треста «Ткварчельуголь» работали до 900 женщин. Такое положение было и в сельском хозяйстве республики.

Обстановка осложнилась в связи с приближением противника к границам Абхазии. На всем Черноморском побережье республики строились оборонительные укрепления, бомбоубежища, блиндажи, противотанковые рвы и др. В середине 1941 г. в Абхазии были сформированы истребительные батальоны. Они сыграли значительную роль в дни обороны Кавказа. В Сухуми и Гагре действовали комитеты обороны.

В августе 1942 г. фашистские войска вторглись в пределы Абхазии. Были заняты Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы, а 27 августа — высокогорное село Псху. Над побережьем появились самолеты противника, которые сбрасывали бомбы на Сухуми и другие пункты Абхазии.

На территории Абхазии в то время находилась 46-я армия под командованием генерала К.Леселидзе, которая в начале сентября 1942 г. перешла в наступление. Первыми вместе с частями Красной Армии приняли бой с противником бойцы Гудаутского батальона во главе с Р.Губазом и М.Сабашвили в с.Псху, а 9 сентября оно было освобождено от немецко-фашистских захватчиков. В конце 1942 и начале 1943 г. германские войска были отброшены за пределы Абхазии.

Массовый трудовой героизм проявили трудящиеся Абхазии. Впереди соревнующихся шли прославленные горняки Ткварчели — Н.Хунтуа,

356

А.Айба, Т.Макацария, З.Мужицкая, А.Бессараб и другие стахановцы, прозванные гвардейцами тыла. 14 февраля 1942 г. Совинформбюро сообщило о замечательной победе абхазского шахтера Н.Хунтуа.

Все во имя победы делали и передовики сельского хозяйства — чаеводы, кукурузоводы, табаководы. Наиболее известными среди них были У.Ахуба, М.Адлейба, М.Ардзинба, Ц.Кардава, К.Бастаджян, Т.Тарба, Ч.Квачахия и др.

Свою достойную лепту в развитие сельского хозяйства внесли школьники Абхазии. В 1942 году в республике было создано 108 школьных бригад, охвативших свыше 12.500 школьников. В первом полугодии они выработали около 0,5 млн.трудодней. Возрастал удельный вес молодежи на фабриках, заводах, на транспорте и в связи.

С самого начала войны развернулось массовое движение по сбору средств на вооружение Красной Армии. Крупные суммы были собраны на строительство торпедных катеров имени Комсомола Абхазии, танковой колонны «Колхозник Грузии», эскадрильи боевых самолетов «Советская Грузия», «Осоавиахимовец Абхазии», «Здравница Абхазии», «Юный пионер», «Потребительская кооперация», «Боец всеобуча» и др. Значительные денежные средства были внесены председателями колхозов, рядовыми гражданами, учащимися школ. Так, председатели колхозов из Гудаутского района Т.Агрба, К.Лейба и А.Хватыш внесли соответственно 120 и по 100 тыс. руб. Известная сборщица чая У.Ахуба внесла 100 тыс. руб., председатели колхозов Гальского района Г.Джгубурия — 300 тыс., а В.Гогохия — 100 тыс. руб. Свои сбережения внесли и школьники Р.Хикуба из с.Лыхны и К.Таркил из с.Дурипш и др. Население Абхазии оказывало всевозможную помощь фронтовикам: собирало теплые вещи, подарки, отправляло на фронт посылки. Для этого создавались специальные комиссии, организовывались Недели помощи семьям бойцов и командиров Красной Амии и Флота.

§ 2. Сыны Абхазии — герои тыла и фронта

Воины Абхазии плечом к плечу с сынами других народов Советского Союза с первых же дней войны участвовали в беспримерных в истории жесточайших схватках с немецко-фашистскими захватчиками. Они геройски защищали Родину в Брестской крепости, на Кавказе и на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы от фашистской чумы.

Из 55.5 тыс. сыновей и дочерей Абхазии, ушедших на защиту Отечества, 17.436 не вернулись к родным очагам. Смертью храбрых на поле брани пали замечательные сыны абхазского народа — Герой Советского Союза В.Харазия, политрук Александра Назадзе, летчик-

357

штурмовик К.Агрба, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, разведчики В.Пачулия и Е.Бганба, защитник «Дома Павлова» А.Цугба, защитник Брестской крепости, партизан Х.Мхонджия. Двадцать два воина из Абхазии стали Героями Советского Союза. В числе их дважды Герой Советского Союза В.Попков, Герои Советского Союза М.Канта рия, Н.Ходосов, В.Габлия, Я.Кокоскерия, Р.Барциц, И.Зубков, A.Чакрян, А.Мелетлян, Я.Иоселиани, Г.Дермановский, В.Очаленко, М.Сохненко, Н.Адамия, Н.Берия и др. В памяти народа никогда не изгладится подвиг этих замечательных сынов Родины В числе мужественных защитников Родины кавалеры трех степеней ордена Славы И.Ванача, Ц.Цулая и А.Шушанян. Первая летчица-абхазка М.Авидзба, бесстрашно сражавшаяся в составе женского авиаполка в качестве штурмана звена, совершила 477 боевых вылетов и сбросила на врага 64 тысячи тонн бомбового груза. Много славных страниц в летопись Отечественной войны вписали генерал Х.Харазия, полковники К.Аршба, Л.Голандзия, Н.Симония, Г.Зантария, политработники И.Бжания, Н.Акаба, И.Лакербая, Н.Гобечия, Д.Смыр и др. Боевые подвиги совершили бесстрашные соколы В.Аргун, М.Аджба, B.Обартели, Т.Язычба, Ш.Акусба, Д.Осия, Д.Базба, Л.Джоджуа, моряки — А.Качарава, Г.Конджария, Ш.Сангулия, О.Джаяни, средний и младший командный состав армии и флота М.Логуа, В.Хагба, В.Папба, Х.Айба, У.Басария, А.Кигурадзе, А.Тория, Н.Анкваб, Н.Цхомария, К.Цвинария, Д.Цугба, М.Цугба, Х.Абгаджава, И.Габуния, А.Гунба, Л.Чолокуа, А.Сакания и многие другие.

Геройски защищали свою Родину и участники партизанского движения, движения Сопротивления, подпольщики, работавшие в тылу врага — комиссар и начальник штаба партизанских соединений Н.Чичба и З.Царгуш, начальник разведки партизанского соединения Д.Зухба, командиры партизанских отрядов и групп, рядовые партизаны К.Агумаа, Д.Абухба, Н.Воуба, А.Аршба, А.Джонуа, Н.Капба, Е.Мухина, К.Аршба, М.Малия, С.Папба, С.Гунба, медицинские работники А.Джанба, С.Белкания, К.Какубава, Ш.Какубава, С.Цомая, М.Ахалая, В.Капикян, Л.Дзадзамия. М.Задикян, В.Кация А.Тарба, Х.Квеквескири, В.Кахиани, А.Кейян, О.Конджария, Е.Лакоба, Х.Магакян, Ш.Надарейшвили, К.Самсония, М.Хиба, В.Шервашидзе и др.

§ 3. Положение в области культуры

Значительный вклад в разгром врага внесла интеллигенция Абхазии — врачи, педагоги, агрономы, инженеры, деятели науки, культуры, искусства и литературы.

Еще в первые месяцы войны медицинские учреждения Абхазии, в первую очередь здравницы, перестроили работу на военный лад.

358

Почти все санатории, дома отдыха и другие лечебные учреждения были превращены в эвакогоспитали, в которых прошли лечение около 200 тыс. раненых солдат и офицеров.

Абхазские писатели опубликовали ряд сборников, посвященных военно-патриотическому воспитанию. Активно работали Д.И.Гулиа, И.Г.Папаскири, Б.В.Шинкуба, И.К.Тарба, Г.Д.Гулиа. Защищать Родину с самого начала войны ушли на фронт К.Агумаа, А.Джонуа, Ч.Джопуа, М.Гочуа, Е.Кучберия и др.

В области театрального искусства активно работали известные абхазские и грузинские актеры А.Агрба, Р.Агрба, Л.Касландзия, Ш.Пачалиа, М.Кове, Л.Чедия, М.Гагнидзе.

Плодотворно трудиись и в научных учреждениях Абхазии. В Абхазском институте разрабатывались актуальные темы абхазоведения. К.С.Шакрыл, Х.С.Бгажба, И.Г.Антелава, Г.А.Дзидзария, Ш.Д.Инал-ипа, Б.П.Джанашиа, А.А.Олонецкий, Л.Н.Соловьев и другие вели активную политическую и воспитательную работу в массах, состояли бойцами истребительных батальонов. Значительный вклад в мероприятия на нужды фронта внесли ВИЭМ, Ботанический сад, Сухумский госпединститут.