ОТ АВТОРА

Двадцатый век стал важным периодом в развитии абхазской исторической мысли и художественной литературы, о чем свидетельствует, в частности, развитие исторического романа, который и рассматривается в данном труде. Книга — результат многолетней работы. Еще на стадии сбора материала я поставил перед собой следующие цели:

- исследовать историю, духовные истоки, поэтику и типологию абхазского исторического романа, не ограничиваясь национальными рамками;

- дать историко-культурный контекст, использовать достижения смежных наук: историографии, этнографии, археологии, философии, социологии, фольклористики, лингвистики и т. д.;

- показать особенности историко-культурного развития абхазского народа с древнейших времен до наших дней, так или иначе отразившиеся в романе.

В итоге монография превратилась в историко-литературоведческий труд. Уверен, что подобный комплексный подход продуктивен в филологическом исследовании.

В ходе обсуждения и утверждения труда в Отделе литератур народов России и СНГ и Ученом совете Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук, которым я искренне благодарен за поддержку монографии в целом, было высказано немало ценных предложений; многие из них автором учтены. В результате книга получилась такой, какой она ныне представляется читателю. Конечно, в ней много дискуссионных вопросов, но автор сознательно не обходил их и готов к конструктивному диалогу.

В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность доктору филологических наук, профессору, зав. Отделом литератур народов России и СНГ Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Нине Степановне Надъярных за постоянные научные консультации и ценные замечания.

Сердечно благодарен рецензентам труда доктору филологических наук, профессору Расиму Фараджуллаевичу Юсуфову и доктору филологических наук Алексею Ивановичу Чагину за поддержку и важные предложения.

Хотелось бы также выразить благодарность доктору филологических наук, члену-корреспонденту РАН Александру Борисовичу Куделину за постоянную поддержку и полезные советы в ходе написания монографии, доктору филологических наук, профессору, академику Академии Естественных наук Мухадину Абубекировичу Кумахову, доктору философских наук, историку и писателю Мухадину Кандуру за понимание и поддержку моей работы, доктору педа-

5

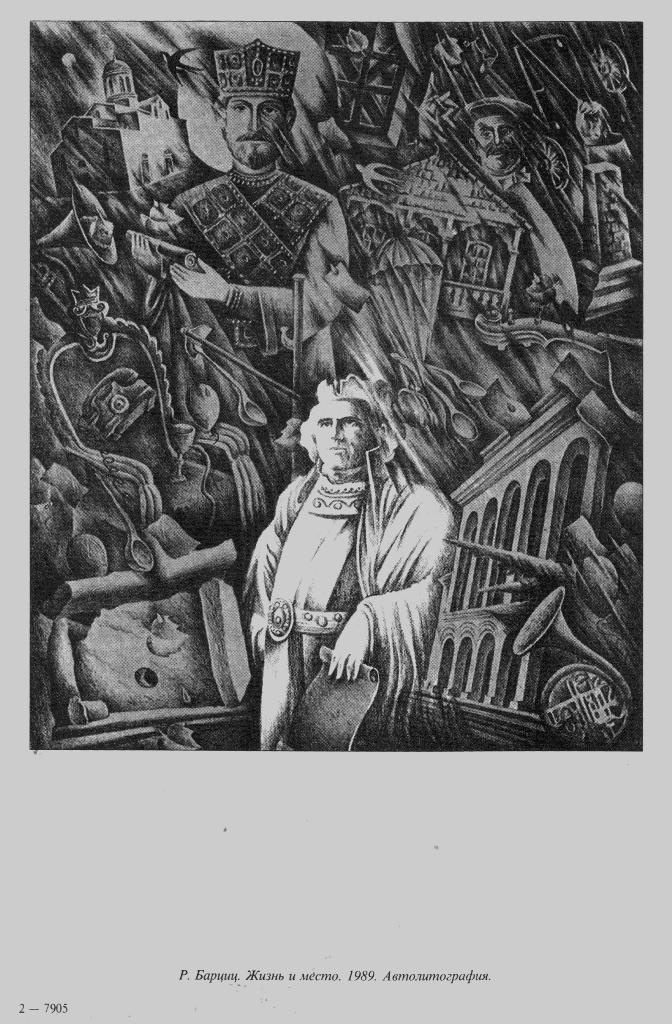

гогических наук, профессору, художнику Рауфу Чинчоровичу Барциц за оказание помощи в художественном оформлении книги и предоставлении иллюстративного материала.

Признателен также и кандидату исторических наук Юрию Дмитриевичу Анчабадзе за положительную оценку и уточнение некоторых фактов, историку и писателю Денису Киршаловичу Чачхалиа, докторанту Отдела литератур народов России и СНГ ИМЛИ РАН Любови Балаговой-Кандур за предоставление ряда материалов.

И, наконец, искренне благодарен Александру Золотинсковичу Анквабу и Анзору Шамильевичу Джугелия, без поддержки которых книга вряд ли увидела бы свет.

6

ВВЕДЕНИЕ

XX век — важнейший период в истории и культуре абхазов и других народов Северного Кавказа — адыгов (черкесов), абазин, балкарцев, карачаевцев, осетин и др. В литературе отразились духовные устремления народа; она попыталась сделать то, что не было сделано за прошедшие столетия — возродить связь времен, духовно-культурных традиций, историческую память. В свою очередь, духовно-культурные традиции и историческая память составили основу литературы.

Существует неразрывная связь между литературой XX века и национальной историей, материальной и духовной культурой народа, которая выразилась прежде всего в фольклоре, в обычаях и традициях, в этике Апсуара *. Апсуара (как и адыгская /черкесская/ этика Адыгэ хабзэ для адыгов) — культурное достояние абхазов, которая охватывает все стороны историко-духовной жизни нации. К сожалению, многие абхазоведы (историки, этнологи, фольклористы, литературоведы), исследуя те или иные проблемы истории и культуры, не уделяли особого внимания этике. А без этого понятия невозможно понять и особенности художественных образов, художественного мира произведений литературы, в том числе романов и повестей, осмысливающих сложнейшие проблемы жизни народа в прошлом и настоящем. Апсуара — основа национального самосознания, этнопсихологии, тесно связана с историей народа; писатель, решая эстетические задачи, не может обойтись без знания ее особенностей и основ.

В данном контексте возникают и иные проблемы, в частности такие: как принципы и нормы этики согласуются с «Я» индивида? Правомерно ли ставить такой вопрос по отношению к культуре абхазов, которая формировалась на стыке Востока и Запада? Или согласиться с тем, что говорил, скажем, Д. И. Чижевский по поводу формальной этики: «Онтологический анализ формальной этики показывает, что с ее точки зрения игнорируется индивидуальность и индивиду-

__________________________

* Сразу же оговоримся: «этика» и «этикет» не раскрывают сути Апсуара, но в русском языке нет всеобъемлющего термина. В словарях «этика» (лат. ethica; греч. ethos) имеет одно значение: учение о морали, как одной из форм общественного сознания; система норм нравственного поведения человека, целой группы и т. д. «Этикет» (франц. etiquette) — установленный порядок поведения. К сожалению, читателю, не знающему историю, культуру, обычаи и традиции абхазо-адыгских народов трудно понять разницу между этикой и Апсуара или адыгэ хабзэ, значение которых шире, чем этика и этикет. Поэтому я часто параллельно с термином

«этика» буду пользоваться понятием «Апсуара».

7

альное бытие личности. Закон, значимый для всех, безразличен к тому, кто его осуществляет — индивидуальность растворяется в сверхиндивидуальном, личное в безличном, индивидуальное бытие утрачивает смысл» (1).

Может, национальная этика вообще не нужна? Тем более что ее нормы и правила часто вступают в конфликт с собственным «Я» личности: иногда они не согласуются с официальными правовыми нормами, принятыми в стране. Национальная этика всегда функционировала в обществе автономно, «самостоятельно», независимо от государства. А в условиях отсутствия централизованной системы власти (в Абхазии и на Северном Кавказе в прошлые века) этика играла исключительную роль регулятора внутренней жизни этноса. Не вдаваясь в подробности, отметим, что она была и остается одним из важнейших способов сохранения национального облика народа; этика консервативна, но может меняться под воздействием цивилизационных процессов, социально-экономического и культурного развития, идеологии; литература по отношению к этому не нейтральна.

Уточним: европейское понимание общечеловеческих ценностей не всегда совпадает с восточным, а кавказское понимание не во всем согласуется и с тем, и с другим, а многие традиции (в том числе и этические), корнями уходящие в глубокую древность, сохранились по сей день. Кроме того, в абхазском, как и в ином горском обществе, связь индивида, личности с этносом, народом, личностного сознания с этическими нормами сильны, хотя цивилизационные процессы оказывали на них свое воздействие. На Кавказе личностное, индивидуальное сознание больше соизмеряется с этническим, национальным самосознанием, космополитическое отношение к жизни отвергается. Это, конечно, не означает подавления собственного «Я» личности, наоборот, оно может еще больше сохраняться в таком сочетании. Человек не мыслит себя вне этноса, даже если эта связь открыто не проявляет себя.

Интересные мысли о национальном, индивидуальном и общечеловеческом высказывал русский философ и публицист конца XIX — первой половины XX в. Н. Бердяев, на которого повлияли отдельные идеи другого значительного философа XIX столетия К. Леонтьева (2). Н. Бердяев отделял национальное от националистического «ложного национализма», «всечеловеческое» от космополитизма и был против противопоставления «национальной множественности и всечеловеческого единства» (3). По сути, Н. Бердяев ратовал за «национальность» как часть человечества, отвергал национализм и космополитизм; а индивидуальность, по его мнению, проявляла себя через «национальность». «Национальность, — писал философ, — есть индивидуальное бытие, вне которого невозможно существование человечества, она заложена в самих глубинах жизни, и национальность есть ценность, творимая в истории, динамическое задание... За национальностью стоит вечная онтологическая основа и вечная цель. Национальность есть бытийственная индивидуальность, одна из иерархических ступеней бытия, другая ступень, другой круг, чем индивидуальность человека или индивидуальность человечества, как некоей соборной личности. Установление совершенного брат-

8

ства между людьми не будет исчезновением человеческих индивидуальностей, но будет их полным утверждением. И установление всечеловеческого братства народов будет не исчезновением, а утверждением национальных индивидуальностей. Человечество есть некоторое положительное всеединство, и оно превратилось бы в пустую отвлеченность, если бы своим бытием угашало и упраздняло бытие всех входящих в него ступеней реальности, индивидуальностей национальных и индивидуальностей личных... Всякое бытие индивидуально» (4). И далее он продолжает: «Национальность есть проблема историческая, а не социальная, проблема конкретной культуры, а не отвлеченной общественности... Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный человек...» (5). Н. Бердяев подчеркивал, что и культура не может быть «отвлеченно-человеческой», она «всегда... национальная, индивидуально-народная и лишь в таком своем качестве восходящая до общечеловечности... Все творческое в культуре носит на себе печать национального гения... Национальное и общечеловеческое в культуре не может быть противопоставляемо. Общечеловеческое значение имеют именно вершины национального творчества. В национальном гении раскрывается, ... через свое индивидуальное он проникает в универсальное» (6). И индивидуальное, личностное раскрывается только через национальное. А те, кто якобы выступают за права человека вне прав этноса, народа, за свободу личности без свободы нации, глубоко заблуждаются или они преследуют определенные политические цели. Личностное сознание неразрывно связано с этническим самосознанием; оно не формируется на основе абстрактных, «отвлеченно человеческих» ценностей. Н. Бердяев считал, что нации всегда будут существовать. А нацию он определял так: «Нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историческая функция, она корнями своими врастает в таинственную глубину жизни. Национальность есть положительное обогащение бытия и за нее должно бороться, как за ценность. Национальное единство глубже единства классов, партий и всех других преходящих исторических образований в жизни народов» (7). Неудивительно, что «каждый народ борется за свою культуру». «И великий самообман — желать творить помимо национальности» (8). Однако вызывает сомнение то, что Н. Бердяев относит язык к числу второстепенных признаков нации. Понятно, что национальная культура шире, чем язык, но все же без языка невозможно представить, например, национальную литературу. В языке отражаются особенности жизни народа, его история, этнопсихология, мировосприятие, обычаи и традиции и т. д. С точки зрения абхазской культуры, родной язык является важнейшей частью Апсуара. Кроме того, язык — один из главных способов проявления национального «Я» личности.

Предшественник Н. Бердяева К. Леонтьев (9) тоже выступал за признание приоритетной ценностью многообразия национальных культур, их несхожесть, которая достигается на стадии их наивысшего развития. Он фактически развивает теорию культурно-исторических типов Н. Данилевского. По мнению К. Леонтьева, человечество будет сохраняться до тех пор, пока развиваются самобытные

9

национальные культуры; а унификация человеческой жизни, появление сходных черт в разных сферах деятельности приведет к подрыву основ внутренних жизненных сил народов, к разложению этноса и, значит, — к гибели всего человечества. Позиция К. Леонтьева совпадала с некоторыми взглядами его современника П. Астафьева — философа, психолога и правоведа. П. Астафьев, как и К. Леонтьев, утверждал, что именно «разнообразие» характеров, форм жизни, культур является необходимым условием «нормальной» жизни общества. Отрицание этого «разнообразия» может привести к кризису общества. (10)

Становление и развитие абхазской литературы происходило в XX веке, хотя и в XIX столетии уже были писатели, писавшие на русском и грузинском языках (С. Званба /Званбай/ — автор ряда этнографических очерков, Г. Чачба /Шервашидзе/ — поэт, драматург и публицист и др.). В древние времена одного столетия было недостаточно для формирования полноценной литературы, а новые литературы Кавказа развивались в XIX-XX вв. в совершенно иных условиях: с одной стороны, был богатый историко-духовный опыт, с другой — мировая художественная культура. Сегодня об абхазской литературе можно уже говорить как о сложившейся художественной системе. Она «помнит» свои истоки и прокладывает мосты между тысячелетиями и веками, восстанавливая целостную картину духовной истории народа, часто — отдельных эпох, которые сыграли ту или иную роль в судьбе абхазов. Необходимо объяснить ряд возникающих вопросов и понятий, в том числе «историософия» (философия истории), «историософия литературы», «этнософия», «этнософия литературы» и т. д. Если первое понятие активно используется в современной науке (например, исследования Р. Ф. Юсуфова (11) ), то «этнософия» вообще не встречается.

Философия истории занимала умы многих мыслителей мира со времен Августина (12). Ею особо интересовались, в частности, представители немецкой философии XIX — первой половины XX в., главным образом баденской школы неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.), экзистенциализма (К. Ясперс и другие; следует назвать и имена Г. Зиммеля, О. Шпенглера, М. Вебера, А. Тоинби, Н. Бердяева и др.). В трудах философов наблюдается дифференцированный подход к философии истории и историографии . Г. Риккерт писал: «... для философии истории ... особенно важно не забывать, что философ не должен никогда оставаться одним лишь историком, что философия никогда не должна растворяться в истории» (13). Г. Риккерт считал, что исторические науки связаны с отдельными областями исторической жизни, а «задачей философии истории является собрать вместе добытые ими результаты, объединить их в цельную, стройную картину, дать общий обзор всей исторической жизни» (14), то есть «философия истории есть не что иное, как всеобщая, или “всемирная”, история (Universalgeschichte)» (15). Философ предлагал еще два важных, по его мнению, понимания философии истории: «Философия истории, отвлекаясь от особенностей содержания исторической жизни, ищет общего “смысла” (Sinn) ее или

10

ее "законов”» (16). И третье: «Под философией истории можно также подразумевать науку об историческом познании, видеть в ней часть логики в самом широком смысле этого слова» (17). В итоге, Риккерт отмечал, что все три понимания философии истории представляют три науки: всеобщая история, учение о принципах исторической жизни и логика исторической науки. Каждая из них имеет свой особый круг проблем, и все три науки «одинаково обладают правом на название философии истории» (18).

Едва ли надо «расщеплять» философию истории (или историософию) на разные науки и дисциплины. В противном случае историософия, опирающаяся, по терминологии самого Риккерта, на «генерализирующее понимание действительности (Generalisierende Auffasung)» и ценностный подход, не могла бы дать целостную картину исторических процессов, хотя абсолютное постижение реальности вряд ли возможно. И прав Риккерт, когда говорит о том, что «по содержанию своему всякое суждение, высказывающее что-нибудь о действительности... является уже значительным упрощением этой действительности» (19). А связь между историософией и историографией часто осуществляется путем взаимодействия генерализирующего метода с индивидуализирующим (тоже термин Г. Риккерта). История, как эмпирическая наука (20), пользуется главным образом индивидуализирующим методом, исследуя единичные, частные исторические события, хотя иногда она может переходить на уровень обобщения исторических процессов, то есть частично использует генерализирующий метод. Сама историософия базируется на результатах эмпирической науки.

Немало любопытных мыслей по интересующим нас проблемам встречается и в трудах К. Ясперса, которые, как многие работы других зарубежных мыслителей, стали доступны лишь в последнее десятилетие. Может показаться, что понимание Ясперсом исторической действительности совпадает со взглядами представителей баденской школы неокантианства — Виндельбанда, Риккерта и других. Однако это сходство, по утверждению П. Гайденко, по сути внешнее. «В самом деле, неокантианцы различают науки естественные и исторические по методу изучения (имеются, видимо, в виду, в частности, генерализирующий и индивидуализирующий методы. — В. Б.), а не по изучаемому предмету. У Ясперса же речь идет не о двух разных методах, а о различных реальностях: историческая наука изучает человека, а потому по своему методу и отличается от естественных наук. Чтобы понять историю, необходимо дать себе отчет в том, что же такое человек; в свою очередь, человеческое существование раскрывается через время, через историчность» (21). Речь идет в общем об антропософии истории.

Ясперс, полемизируя с О. Шпенглером, пытавшемся обосновать гипотезу о полной независимости развития отдельных народов и культурных образований, утверждал концепцию единства мирового исторического процесса. Этот взгляд противоречил также концепции культурных циклов, связанной с именами Шпенглера, Тойнби и других мыслителей и распространенной в первой половине XX в. во всей Европе. Ясперс также критиковал марксистское материалистичес-

11

кое толкование истории, согласно которому в развитии общества ведущую роль играют экономические факторы. Полностью не отвергая эти факторы, он настаивал на приоритете «духовной составляющей».

По мнению Ясперса, «историческая концепция человеческого существования в его целостности должна включать в себя и будущее. Этому соответствует христианское видение мировой истории, границами которой являются сотворение мира и день Страшного суда» (22). Эта истина незыблема и для неверующего. В противном случае «отказ от будущего ведет к тому, что образ прошлого становится окончательно завершенным и, следовательно, неверным. Без осознания будущего вообще не может быть философского осознания истории» (23). Однако будущее невозможно исследовать, ибо оно не обладает реальностью, еще не произошло. По словам Ясперса, «в основе нашего мировоззрения всегда лежит осознание будущего... В основе нашего видения будущего должно быть научное проникновение в прошлое, а также непредубежденное постижение настоящего... Видение настоящего в такой же степени зависит от восприятия прошлого... Наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим прошлое и настоящее. Прогнозирующее историческое мышление определяет наши действия» (24). Это еще раз подчеркивает значение

объективного исследования истории и художественной литературы (особенно исторических форм жанров романа, повести и т. д.).

Ясперс дает и точную формулировку идеологического мышления. «Идеологией называется, — писал он, — система идей или представлений, которая служит мыслящему субъекту в качестве абсолютной истины, на основе которой он строит свою концепцию мира и своего положения в нем, причем таким образом, что этим он осуществляет самообман, необходимый для своего оправдания, для маскировки своих подлинных интересов...» (25).

К. Ясперс предлагает определенную схему мировой истории и определяет временные рамки начала истории человеческой цивилизации, истоки подлинной истории. Он часто употребляет слова «вероятно», «быть может», этим избегает категоричных выражений, апеллируя к событиям 5-6-тысячелетней давности. К истории он относит все то время, которое подтверждается документальными данными, т. е. письменными источниками. По его словам, «лишь словесные данные позволяют ощутить человека, его внутренний мир, настроение, импульсы» (26). А археологические материалы мало что могут сказать об индивидуальных проявлениях исторических событий, но в совокупности с другими источниками (письменными, лингвистическими, фольклорными и т. д.) дают возможность более или менее реконструировать древнюю или более позднюю историю цивилизаций, конкретного народа, общества. Но ранние письменные памятники датируются 3000 г. до н. э. Следовательно, по Ясперсу, история длится около 5000 лет. Это, конечно, не значит, что за пределами указанных хронологических рамок не было истории. «Объективно доистория — поток различных изменений, однако в духовном смысле это еще не история, поскольку история возникает лишь там, где есть осознание истории, традиция, документация, осмысление

12

их корней и происходящих событий... История — всегда ясное для человека прошлое, сфера усвоения этого прошлого, сознание своего происхождения. Доистория — обоснованное, правда, фактически, но не познанное прошлое» (27). По мнению Ясперса, где нет преемственности традиций, нет истории. Но где была история, там не может отсутствовать преемственность традиций. Эта проблема касается отдельных народов и этнических групп, конечно, если речь не идет о их полном физическом уничтожении; даже при языковой ассимиляции этническое самосознание и преемственность могут сохраняться, ибо закодированная историческая, культурная информация (согласно семиотике или семиологии /Ю. Лотман, Р. Якобсон, М. Бензе, К. Леви-Стросс, Г. Экман, Ч. Осгуд, М. Шапиро и др./) не может бесследно исчезнуть. Из сохранившейся косточки, или корня побеги попытаются взойти. Однако отсутствие у многих народов (в том числе абхазов и адыгов) в течение ряда веков собственной письменности не говорило о полной потере преемственности, что означало бы разрыв между прошлым, настоящим и будущим. Об этом прежде всего свидетельствуют исторические произведения или исторические архетипы, встречающиеся в других жанрах литературы. Нельзя отрицать и влияния чужих традиций (яркий пример: влияние греко-античной, греко-византийской и латино-римской культур и языков на языки и культуры европейских народов).

Невольно вспоминается «исторический anamnesis» М. Элиаде, через который, по мнению философа и писателя, можно спуститься в глубины «Я». «Если нам удается понять современного австралийца или человека, подобного ему, понять охотника эпохи палеолита, нам удастся “пробудить” в глубине нашего “Я” экзистенциальное состояние первобытного человечества и его поведение. Речь идет не о простом “внешнем” знании... Истинный историографический анамнез предполагает раскрытие общности своего народа с народом исчезнувшим или находящимся на периферии исторического процесса» (28). Именно этот анамнез, утверждал Элиаде, способствует постепенному преодолению западноевропейского «культурного провинциализма», согласно которому «история начинается с Египта, литература с Гомера, а философия с Фалеса» (29).

И в связи с этим вызывают сомнения некоторые распространенные концепции мировой истории, которые главным образом основываются на истории Европы, строятся на европоцентристских позициях. Справедливости ради скажем, что мировая история никак не совпадает с историей Европы. Считалось, что мировой историей является то, что после «предварительных стадий — Египта и Месопотамии — произошло в Греции и Палестине и привело к нашему времени» (30). Все остальное относили к этнографии и выносили за рамки подлинной истории. Немецкий историк XIX в. Л. Ранке, например, утверждал, что всемирная история — это история Запада. Этим недостатком, видимо, страдает и ясперсовская концепция Осевого времени мировой истории. Эта ось охватывает около 500 лет, т. е. VIII—II вв. до н. э., словом, период формирования, расцвета и упадка античной греческой культуры. Именно в это время, по мнению Яспер-

13

са, «произошел резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день» (31). Однако история и культура Древнего Египта, Малой Азии (или Малой Анатолии), Китая, Индии и даже Кавказа говорят о том, что мировая история шире и богаче, несмотря на то что с так называемого «осевого времени» некоторые народы совершили прорыв в развитии культуры. Вряд ли кто-нибудь усомнится, в частности, в величии Египетской цивилизации, Месопотамии, Вавилонии, в достижениях древних малоазийских государств... Они не могли не стать частью мировой истории, они также не могли бесследно исчезнуть, не оказав даже влияния на рождающиеся новые цивилизации и культуры, в том числе античную греческую. Даже современная абхазская литература ощущает на себе эти корни древнейших цивилизаций. И сколько бы Шпенглер не утверждал, что античный грек весьма неплохо разбирался в вавилонской и главным образом в египетской культуре, но ничего из этого не усвоил (32), все же невозможно было избежать воздействия, тем более, что ранняя Греция соприкасалась с поздним Египтом, который сохранил тысячелетние культурные традиции с народами Малой Азии и Кавказа.

Не все части мировой истории и культуры укладываются в общепринятую схему «Древний мир — Средние века — Новое время», выработанную опять же на базе европейской истории и культуры. Шпенглер, например, резко критиковал эту схему. По его мнению, это — «бессмысленная схема, безоговорочное господство которой над нашим историческим мышлением без конца мешало нам правильно воспринимать действительное место, ранг, гештальт, прежде всего срок жизни маленькой части мира, проявляющегося на почве Западной Европы со времен немецких императоров, в его отношении к всеобщей истории высшего человечества» (33). Европейское понимание «Средневековья» (включая и сопутствующие понятия «Раннее Средневековье», «Позднее Средневековье») и «Нового времени» (включая и их хронологические рамки) вряд ли совпадает с особенностями истории многих народов Востока, Средней Азии и Кавказа. Подобные мысли возникают и в отношении европейского Просвещения и Реформации, которые происходили на базе определенных исторических, культурных и литературных традиций, сопровождались усиленным развитием общественной и философской мысли. Просвещение, в частности, на Северном Кавказе, в том числе и Абхазии, в XIX — первой половине XX в. было связано прежде всего с созданием, становлением и развитием письменностей и литератур, с формированием научной мысли (историографии, этнографии, лингвистики, фольклористики) и активизацией общественной мысли в условиях Кавказской войны, выселения горцев, утверждения русской власти в регионе и революционных событий в Российской империи. Просветительство и литература в той или иной мере способствовали росту национального самосознания народов. Но, с другой стороны, имела место и определенная трансформация национального самосознания в основном в сторону пророссийской ориентации. В этих условиях национальное самосознание раздваивалось, приводило к

14

трагическим последствиям (выселение горцев, эпоха революционных событий, образования и разрушения Горской Республики /1917-1921/, Чечня 90-х годов XX в. и т. д.). Вместе с тем, ошибаются те, которые связывают рост национального самосознания только с просветительством (просветительство продукт самого национального самосознания) и революционными преобразованиями, считают, что оно — явление именно XIX-XX вв. История и культура народов утверждают обратное; не об этом ли говорит то, что абхазы, адыги (черкесы), чеченцы, ингуши, лезгины, балкарцы, кумыки, осетины, лакцы и другие до XIX в. сохранили родной язык, фольклор, традиции и обычаи, этику и т.д., которые собственно и стали базой национальных письменных литератур? С национальным самосознанием связано и возникновение древних государственных образований: царства (Абхазское, Аланское), ханства (Хазарское, Кази-Кумухское, Аварское)... Словом, национальное самосознание, сформированное из комплекса исторических, культурных, этических традиций, существовало всегда, его корни уходят к языческой, мифической древности, к эпохе общиннородового строя, когда тот или иной этнос обособлялся от более крупного образования, то есть когда происходил процесс дробления крупного образования на родственные этнические группы. В этой связи необходимо отметить, что нынешнее национальное самосознание состоит из двух неразрывных элементов восприятия: с одной стороны, народ осознает себя частью более древнего этнического образования (в частности, абхазы и адыги /черкесы/ осознают себя частью общего пранарода, абхазо-адыгской этнической группы, чеченцы и ингуши — нахской, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, кумыки и др. — тюркской этнической группы и т. д.). С другой, он осознает себя конкретно абхазским, чеченским, ингушским, балкарским и т. д. народом. Между тем самосознание отдельного этноса могло формироваться уже в недрах того общего древнего этнического образования. Причинами формирования нового этноса, видимо, являлись объективные исторические процессы, которые происходили в рамках целого объединения, и внешние события: конфликты, войны между родами, общинами, группами; нашествия внешних врагов, миграционные процессы (в том числе вынужденные переселения), формирование отдельных языков в тех или иных историко-культурных условиях, которые в начале отдалялись от общего языка на диалектном уровне, а затем и вовсе становились самостоятельными языками, хотя и сохраняли общие структурные, фонетические, грамматические и отчасти лексические основы праязыка.

Оригинальную, но «фантастическую» концепцию этногенеза и этнической истории предложил этнограф, историк и философ Л. Н. Гумилев (34); она изложена во многих его трудах («Этногенез и биосфера земли», «Этносфера: История людей и история природы» и др.). Позицию ученого не разделяло подавляющее большинство советских этнографов. Л. Гумилев, как и некоторые русские философы, считал, что никогда не было людей, которые не принадлежали бы к какому-либо этносу. «Этнос — специфическая форма существования вида Homo

15

Sapiens, а этногенез — локальный вариант внутривидового формообразования, определяющийся сочетанием исторического и хрономического (ландшафтного) факторов» (35). «Этнос... явление не социальное, потому что он может существовать в нескольких формациях» (36). По мнению философа, этносы возникают там, где есть неповторимое сочетание элементов ландшафта. Окружающая природа (горы, реки, озера и т. д.) оказывает воздействие на духовный склад, обычаи и традиции народа. Возникновение новых этносов является результатом постоянных контактов с другими этническими группами. «Этногенез — процесс природный, следовательно, независимый от ситуации, сложившейся в результате становления культуры. Он может начаться в любой момент, и если на его пути оказывается преграда из действующей культурной целостности, он ее сломает или об нее разобьется. Если же он начинается тогда, когда “земля лежит под паром”, возникающий этнос создает свою культуру — как способ своего существования и развития. В обоих случаях порыв — это слепая сила природной энергии, не управляемая ничьим сознанием» (37). Движущими силами этногенеза являются природные, биосферные факторы, влияющие, по убеждению Л. Гумилева, на исторические процессы. Всемирную историю он интерпретирует «как становление одной из оболочек Земли — этносферы» (38).

Одно из центральных мест в философии этногенеза и этнической истории, я бы сказал, этнософии Л. Гумилева, занимает теория пассионарности (39). Пассионарность — это особый эффект избытка биохимической энергии, которая провоцирует людей к активным действиям. Носителей повышенной энергии Гумилев назвал пассионариями, которые и являются главной движущей силой этногенеза. Возникновение нового этноса обусловлено концентрацией пассионариев в той или иной популяции и мощнейшим выбросом человеческой энергии. Затем этнос проходит несколько фаз (40). Первая фаза — это этап подъема; он, как правило, связан с созданием новой целостности, спаянной пассионарной энергией, с экспансией (завоевание других народов, территорий, насаждение своей культуры и веры и т. д.). Среди возникших в древности этносов Гумилев называет и «византийский этнос»; по концепции философа такое понятие допустимо, но вряд ли можно говорить о «византийском», «римском» или ином подобном этносе. Византию и Рим населяли разные народы, которые сохраняли свой язык, традиционную культуру и т. д. Возможно ли, например, сегодня говорить с «российском» этносе, в который входили бы десятки других этносов?.. Видимо, нет... Кроме того, у Гумилева можно встретить и «христианский этнос»... Ибо oн писал, что «этнос не поголовье людей, а динамичная система, возникающая в историческом времени, при наличии пассионарного толчка как необходимого компонента при пусковом моменте этногенеза, процесса, ломающего старую культуру» (41). Такая концепция, естественно, вызывает сомнения, так как он фактически отрицает преемственность культурных традиций. Если следовать этой концепции, то история ныне существующих языков будет ограничена рамками, скажем, одного тысячелетия, тогда как корни современных национальных

16

17

культур и языков уходят в более глубокую древность. В принципе в данном исследовании мы и пытаемся обосновать эту позицию.

На фазе наивысшего подъема пассионарности, по мнению Гумилева, становится невозможным «спокойное» развитие общества. Жажда самоутверждения пассионариев сталкивает их друг с другом, происходят вооруженные конфликты, войны. В итоге этнос вступает во вторую фазу: взаимное истребление пассионариев ведет к «сбросу» излишней пассионарности и в обществе устанавливается определенное видимое равновесие, которое создает условия для развития культуры, государства, накопления материальных благ и т. д. Но этнос уже живет «по инерции», в нем увеличивается число людей с пониженной пассионарностью, которые пытаются избавиться от активных пассионариев. На следующей фазе (фазе обскурации) процессы разложения, распада становятся необратимыми. В обществе начинают преобладать пассивные и эгоистичные люди, способные лишь потреблять накопленные блага. Последняя стадия «жизни умирающего этноса — мемориальная, когда этнос окончательно утрачивает способность к творчеству, сохраняя память о своей исторической традиции, и время равновесия с природой... когда утрачивается и память, а энергии этноса хватает лишь на то, чтобы поддерживать налаженное предками хозяйство. Новый цикл может начаться только очередным пассионарным толчком, но он не реанимирует старый этнос, а создает новый, давая начало следующему витку истории. Общий срок жизни этноса при условии, что она не будет оборвана насильственно, составляет... не более 1200—1500 лет» (42). По Гумилеву, история человечества состоит из таких циклов рождения, роста и вымирания этноса. Вместе с тем, уязвимость теории пассионарности очевидна, хотя она привлекает внимание своей энергией, оригинальностью и «фантастичностью». История многих народов мира, в том числе Кавказа (абхазов, адыгов /черкесов/, чеченцев, ингушей, картвелов /грузин/, армян и др.), свидетельствует о том, что становление этносов и наций происходило в течение тысячелетий, а никак не 1200-1500 лет. Об этом говорят фольклор, языки, обычаи и традиции народов. А само национальное самосознание тоже формировалось с момента появления этноса; естественно, оно находилось в движении, трансформировалось под воздействием исторических и культурных процессов. А правомерно ли вообще говорить о полном угасании национального самосознания через каких-то 1200-1500 лет как универсальном явлении мировой истории и культуры? Вряд ли. Если, конечно, речь не идет о физическом уничтожении того или иного народа.

Структурно сложное национальное самосознание исследуют историография, этнология, фольклористика, лингвистика, а также художественная литература, становление которых происходило, как уже отмечали, только в XIX-XXвв. При этом происходит взаимодействие литературы и смежных гуманитарных наук, художественного мышления и научного. Сама проблема литературогенеза не может быть рассмотрена, в частности, без историографии и этнографии. В этом и одно из важнейших отличий истории и культуры народа в XIX-XXвв. от

18

некультурного развития прошлых эпох. Подобные размышления возникают три рассмотрении многих произведений абхазской, абазинской, кабардинской, адыгейской и других литератур (романы Б. Шинкуба «Последний из ушедших», И. Машбаша «Жернова», Т. Адыгова «Щит Тибарда», поэмы, рассказы и повести М. Лакрба /Лакербай/, 3. Налоева, X. Бештокова и др.).

По сути мы постепенно перешли к рассмотрению этнософии, которая еще не стала предметом всестороннего исследования. И само понятие «этнософия» еще не утвердилось в науке. Между тем, этнософия наряду с историософией позволит понять многие особенности национального литературного процесса, выявить существенные черты произведений, углубиться в художественный мир национальных образов.

Как и в случае с историософией, этнософия не сливается с этнографией или этнологией. Здесь мы сталкиваемся с разными самостоятельными понятиями, хотя тесно взаимосвязанными, и трудно прочертить границы между ними. Вопрос о предмете этнографии до сих пор дискутируется, даже в пределах одной школы сравним, например, исследования С. П. Толстова, Ю. В. Бромлея, В. П. Алексеева и др.). Было время (до 40-х гг. XX в.), когда в этнографическую науку включали и фольклористику, и лингвистику. (Любопытно, что среди современных лингвистических работ /особенно зарубежных/ встречаются исследования, основным объектом которых является «этнография речи».) По свидетельству В. П. Алексеева, в соответствующей литературе широко распространено определение этнографии как науки о народной культуре, но и такая трактовка никак не дает исчерпывающего ответа на поставленный вопрос, ибо в народную культуру входят многие явления (фольклор, народная музыка и танцы, язык и т. д.), которые изучаются отдельными науками (43). В. П. Алексеев считает «перспективным такой подход к этнической специфике, при котором мы в первую очередь обращаем внимание на факты не сходства, а различия между народами» (44), а этнографию ученый определяет «как науку о культурных и отчасти психологических различиях между народами. Этим подчеркивается, что этническая психология наряду с этнографией, этнической антропологией, изучением народного искусства, образуя переходную сферу от этнографии к другим наукам, входит в то же время в этнографию хотя бы своей существенной частью, а именно конкретными результатами этнопсихологического изучения. Этнографическое явление с этой точки зрения есть любая культурная черта, а также любая особенность в сфере коллективной психики (традиционные психологические стереотипы, этническое самосознание, совокупность психических пережитков), которые специфичны для того или иного народа и которых нет в данной форме и в данных сочетаниях у других народов» (45). Этнография чаще всего пользуется «индивидуализирующим» методом, сосредотачивая большое внимание на конкретных особенностях этноса (обычаи, традиции, этика, обряды и т. д.), при этом она может исследовать их до мельчайших подробностей. Этнософия не занимается подробным описанием, скажем, обычаев, этики, традиционных («языческих») религиозных верований

19

и т. д. Заметим, что современная этнология, которая реже стала употреблять термин «этнография», пытается расширить круг своих интересов, посягая и на поле деятельности историографии и даже политологии; она охватывает и проблемы этнической истории народов, изучает межнациональные конфликты, при этом используя социологические методы исследования. Ощущается определенная теоретизация самой этнографии. Об этом свидетельствуют многие издания Института этнологии и антропологии РАН (ранее Институт этнографии).

Этнософия основывается на этнографии или этнологии, отчасти на фольклористике, археологии, социологии, историософии. Да и историософия иногда использует материалы этих наук. Основное внимание этнософии сосредоточено на этносе, народе. В поисках этносмыслов она анализирует, осмысливает этногенез народа, его этнические особенности, этнические явления, этику, этнопсихологию, этническое и национальное самосознание и т. д. Именно этнософия способна синтезировать и обобщить все стороны жизни этноса, народа, включая его духовную и материальную культуру. Видимо, этноцентризм — естественная характерная черта этнософии, подчеркивающая ее углубленную устремленность на философию жизни этноса, народа как самостоятельного образования и как части человеческой цивилизации.

Многое объединяет историософию, этнософию и художественную литературу (особенно если речь идет об исторических, этнопсихологических романах и повестях). С одной стороны, они взаимодействуют и опираются на одни и те же источники и материалы, хотя у литературы порою открываются неограниченные возможности в расширении круга объектов для эстетического осмысления. С другой, они преследуют одну цель — поиск смыслов, установление цепочки взаимосвязанных смыслов. Однако цель достигается разными путями.

Историософия и этнософия используют понятия, которые способствуют обобщению материалов, предоставленных науками о фактах: историографией, исследующей индивидуальные исторические события, явления, и этнографией, описывающей индивидуальные особенности этноса, народа. Для пущей ясности скажем, что историософия обычно мало интересуется как материалами этнографии, так и проблемами этнософии, которые, в частности, связаны с этнопсихологией, этносознанием и национальным самосознанием, этикой и т. д. Этнософия, наоборот, при необходимости может активно использовать данные историографии и достижения историософии. Историософии и этнософии присущи научно-философский тип мышления, который, кстати, может быть частью художественного мышления; в противном случае бессмысленно было бы говорить об историософии и этнософии литературы.

Иные задачи и возможности, способы отражения жизни у художественной литературы (главным образом эпических жанров прозы); для нее важны и те и другие материалы, ибо она стремится к всестороннему осмыслению исторических событий, современной жизни, этнических явлений, индивидуальной человеческой жизни и т. д.

20

Достижения художественной литературы могут быть широко использованы историософией и этнософией, иногда даже историографией и этнографией, ибо литература часто дает много этнографического и исторического материала (напримep, романы Б. Шинкуба «Рассеченный камень» и «Последний из ушедших», Д. Гулиа «Камачич», И. Машбаша «Жернова» и «Хан-Гирей», М. Кандура «Кавказ» и «Балканская история» и другие). Во многих случаях литература (в частности, если говорить о древних литературах как греческая, персидская, армянская, грузинская и т. д.) превращается в исключительно важный источник по истории, этнографии и культуре различных народов, которые постоянно находились

в тесных контактах, хотя исторические науки часто «недоверчиво» относятся к памятникам художественной литературы. И все же лучше литературы никакие другие источники (археологические, исторические и иные материалы) не могут дать цельной картины, духовной и политической атмосферы эпохи.

Р. Ф. Юсуфов, обобщая мировой (в частности российский и европейский) литературный и историко-научный опыт, останавливается, например, на проблемах художественного историзма и взаимодействия историографии и литературы, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемым в данной монографии вопросам. Исследователь считает, что историзм, как «одно из магистральных направлений художественных поисков литературы», не был обойден учеными в прошлых десятилетиях. Однако «историзм не рассматривался как родовой признак социокультурной эволюции человечества, ... как сквозное направление истории всемирной литературы... Не вставал вопрос об историософии литературы, как и не было ответа на вопрос, в силу каких причин тот или иной народ создает, наряду с научной историографией, историографию в идеях и образах художественной литературы?.. Речь идет не только о диалоге между историографией и литературой, вопрос стоит глубже и шире. Историография и литературно-исторический эпос — две стороны одной медали, две ветви единого феномена культуры — исторического мировоззрения народа. Художественный эпос Пушкина, Гоголя, Л. Толстого существует и развивается, с одной стороны, на фоне историографии Н. Карамзина — Соловьева — Ключевского, а с другой — сам воздействует на нее» (46). В другом месте автор, сопоставляя «Бориса Годунова» А. Пушкина с «Историей государства Российского» Н. Карамзина, пишет: «... Как и в чем трагедия Пушкина дополняет “Историю” Карамзина, и шире, — историческую науку? Прежде всего Пушкин-поэт привнес в историческую науку смыслы, отсутствующие у Карамзина-историка. Поэт проясняет то, что лишь пунктирно намечено в карамзинской истории как тема непоследовательности преобразований Годунова, ограничено рамками честолюбивой личности царя» (47). Словом, суть художественного историзма заключается в том, что литература раскрывает смысл исторических событий и судьбу человека, его характер, психологию и т. д.

Антропоцентризм, антропософия — важнейшие особенности литературы. С человеком связано все; он является точкой отсчета, доминантой для структу-

21

рирования смысловой цепочки, решения многих вопросов с историософских и этнософских аспектов. Через образ человека — центральной фигуры эпического произведения, раскрывается и судьба этноса, народа, его культуры. (Яркий пример — главный герой романа Б. Шинкуба «Последний из ушедших» Зауркан Золак.) Однако в национальной литературе иногда происходит смещение акцентов в философии антропоцентризма и этноцентризма. С одной стороны, делается ставка на интересы народа и общества, частью которых является сам человек, и даже на господствующую в ту или иную эпоху идеологию. (Романы И. Папаскира /Папаскири/ «Темыр» и «Женская честь», В. Амаршана «Апсха — царь абхазов», Б. Шинкуба «Песня о скале» и др.). С другой — человек (индивидуум, личность) как субъект общества, его собственное «Я», свобода становятся центральным объектом художественного осмысления (романы и повести А. Джениа «Восьмой цвет радуги», «Анымирах — божество двоих», «Мужская песня», «Не бери на себя греха, брат», произведения Ф. Искандера и др.).

В данном случае индивидуальные особенности, миропонимание литературного героя нередко вступают в конфликт с общепринятыми или существующими веками традициями и обычаями народа, нормами национальной этики, также с идеологией, которая навязывает определенные стереотипы мышления, регламентированные правила жизни. Герой своим поведением или иным способом, действием часто выражает свое неприятие, протест.

В отличии от научного изложения мысли, художественная литература достигает своих целей через образы, символы, поэтические средства, художественную организацию текста, особый язык. Кроме того, художественный мир произведений часто мифологичен, ибо само художественное мышление склонно к мифологизации. Вспоминается мысль К. Г. Юнга о мифах, смысл которой заключается в том, что «мифы — в первую очередь психические явления, выражающие глубинную суть души» (48). Если создателем художественных творений является индивидуальное сознание автора, то, естественно, художественный образ — это проявление душевного состояния писателя. Безусловно, художественное сознание никак не совпадает с обычным, обыденным сознанием, хотя и оно частично наделено творческим мышлением, ибо тоже способно воспринимать мир образно и понимать творения литературы и искусства. Такое понимание необходимо особенно тогда, когда, в частности, речь идет о связях фольклора, историографии, этнографии с литературой, об использовании архетипов в художественных текстах. Архетип, если перефразировать слова Юнга, претерпевает изменения под влиянием индивидуального сознания писателя и подчинен авторской воле, которая стремится придать ему (архетипу) новый смысл в контексте всей структуры литературного текста. Историография, этнография и философия истории тоже связаны с индивидуальным творческим сознанием, но они не могут позволить себе подобное трансформированное восприятие тех или иных явлений истории и культуры, да они и не ставят перед собой такие цели.

22

Есть и другая сторона проблемы. Художественная литература (именно художественная) часто исторична и этнософична, тогда как трудно говорить о художественности историософии и этнософии.

Теперь продолжим мысль об архетипах в литературе, о роли или характере воздействия историографии, этнографии и фольклора на литературу, ибо эти проблемы так или иначе будут постоянно возникать в процессе исследования художественных произведений.

Думается, к архетипу можно отнести исторически сложившиеся общепринятые образы, сюжеты сказок, мифов, преданий и даже ряд исторических событий и личностей, этнографических явлений (различные обычаи и традиции, этику и т.д.), которые прочно зафиксировались в народном сознании, памяти, материальной и духовной культуре. Исходя из этого, можно говорить о существовании различных видов архетипов, определение которых, с моей точки зрения, способствует более четкому пониманию изначального их содержания и функционирования в художественном тексте. Таким образом, целесообразно выделить следующие виды архетипов: исторический, этнический (этнографический), фольклорный. Они отражают те или иные способы, уровни восприятия реальности, природы, этнической жизни и т. д.

Историческим архетипом может быть историческая личность, исторический факт из прошлого народа (1911 год — год большого снега, когда дома жителей Абхазии оказались под снегом и общение между людьми было прервано /по сути это — природное явление, ставшее историческим фактом в сознании народа/; 37-й год, который ассоциируется или символизирует сталинскую эпоху репрессий; Леон II — создатель Абхазского царства VIII в.; Кяхба Хаджарат — известный в Абхазии абрек /до 1917 г./ и т. д.).

Этнический (этнографический) архетип связан исключительно с конкретным этносом, с его традициями, обычаями, обрядами, этикой, этнопсихологией (убыхское «языческое» святилище Бытха; абхазские святилища Дыдрыпш-ныха, Лдзаа-ныха, Инал-куба и др.; горская папаха, конь; кровник /кровный мститель/ и т. д.).

И, наконец, фольклорный (включая и мифологический) архетип — самый распространенный и часто употребляемый в разных жанрах литературы, тем более в романах (конь-араш, обладающий магической силой и всегда выступающий в качестве верного друга героя; мифический богоборец Абрскил; верховный бог, демиург Анцва; магические числа 3, 7 и др.). При необходимости, неизбежно употребление таких понятий и словосочетаний, как «фольклорный образ», «мифологический образ», «мифологема» и т. п.; они чаще всего формировались в недрах древней национальной культуры. Хотя могут быть и интер-образы, ставшие результатом многовекового межкультурного диалога.

Вместе с тем, необходимо сказать о другом моменте в формировании архетипа, образа (фольклорного, литературного и т. д.). Дело в том, что некоторые, скажем, фольклорные и литературные образы изначально были связаны с при-

23

родным, физическим явлением; они иногда превращаются в архетип, благодаря художественной литературе. Так произошло, например, с Рассеченным камнем в романе Б. Шинкуба «Рассеченный камень», с «нимбом» (временно затмевающим солнце) и «большим снегом» в романах А. Гогуа «Нимб» и «Большой снег».

Процесс создания литературно-художественного образа, корни которого глубоко уходят в национальную историю и культуру, отражает взаимодействие разных типов мышления (исторического, художественно-фольклорного и литературно-художественного), характер связи и диалог литературы с фольклором, историографией и этнографией говорят о роли исторических наук, фольклористики и этнологии в развитии литературы, в постановке и художественно-эстетическом исследовании историософских и этнософских проблем, об особенностях художественного историзма, который совершенно отличается от историзма историографии, философии истории и т. д. Своей историософичностью и этнософичностью абхазская литература и обязана именно смежным наукам. Наша задача — выявить эти связи и особенности их проявления на разных этапах развития литературы.

Забегая вперед, скажем, что характер функционирования исторического факта, этнического явления и фольклорных образов, элементов и мифологем в литературном тексте менялся в течение всего века в сторону углубленной трансформации их изначального смыслового значения. Этот процесс был связан с усложнением художественного образа, с усилением историософских, этнософских, антропософских тенденций в национальной литературе (произведения А. Гогуа, Б. Шинкуба, А. Джениа, Дж. Ахуба и других). По сути он означал переход к совершенно новому этапу развития литературы, эстетического постижения действительности. По времени начало этого периода совпадает со второй половиной 50-х годов XX в., с публикацией, например, произведений А. Гогуа. Знаменательным событием того времени стал выход романа А. Гогуа «Нимб» (1966). С данной точки зрения, главная особенность абхазской литературы первой половины прошлого столетия заключается в том, что в ней писатели больше внимания уделяли констатации этнического и исторического факта (роман Д. Гулиа «Камачич», сохранившиеся фрагменты романа С. Чанба и А. В. Фадеева «Дал» и др.), прямому использованию фольклорных образов и сюжетов (поэмы И. Когониа и др.), чрезмерной идеологизации художественной концепции жизни, образов (романы И. Папаскира /Папаскири/ «Темыр» и «Женская честь» и др.). Конечно, эти исторически обусловленные черты абхазской литературы характерны для многих литератур малочисленных народов бывшего СССР 20—50-х годов.

Изучение смыслообразующих элементов поэтической системы произведений способствует всестороннему раскрытию тайн их художественного мира, историософских, этнософских, антропософских взглядов и концепций писателя.

24

* * *

Теперь остановимся на некоторых жанровых особенностях исторического романа, попытаемся выделить его главные черты, выявить характер связи истории, исторического документа и художественного произведения и т. д.

Об историческом жанре романа и его историзме, историко-научном и художественном мышлении писали многие литературоведы, критики, философы и писатели XIX—XX вв.

В 1831 г. историк и критик Н. Надеждин отмечал, что роман является «вольною исповедью тайн жизни народной» (49). А за год до этого (в 1830 г.) в предисловии к своему роману «Рославлев» М. Загоскин писал: «Исторический роман не история, а выдумка, основанная на истинном происшествии» (50). Мысль Загоскина напоминает характерные черты многих фольклорных эпических произведений (героических преданий и народных рассказов), в основе которых лежит реальное событие и личность; историческим фактом, основой устного (и даже литературного) произведения может стать, как уже отмечали, и природное явление (примеры: Рассеченный камень в романе Б. Шинкуба «Рассеченный камень», большой снег в романе А. Гогуа «Большой снег» и др.).

Любопытные мысли о различии подходов к историческим фактам историка и писателя высказывал Л. Н. Толстой: «Историк имеет дело до результатов события, художник до самого факта события. Историк, описывая сражение, говорит: левый фланг такого-то войска выдвинут против деревни такой-то, сбил неприятеля, но принужден был отступить... и т. д. Историк не может говорить иначе. А между тем для художника слова эти не имеют никакого смысла и даже не затрагивают самого события. Художник, из своей ли опытности, или по письмам, запискам и рассказам выводит свое представление о совершившемся событии и весьма часто (в примере сражения) вывод о деятельности таких-то и таких-то войск, который позволяет себе делать историк, оказывается противоположным выводу художника. Различие добытых результатов объясняется и теми источниками, из которых и тот и другой черпают свои сведения. Для историка (продолжаем пример сражения) главный источник есть донесения частных начальников главнокомандующего. Художник из таких источников ничего почерпнуть не может, они для него ничего не говорят, ничего не объясняют. Мало того, художник отворачивается от них, находя в них необходимую ложь» (51).

Р. Ф. Юсуфов, говоря об историософии Л. Толстого, А. Пушкина и других писателей, приходит к выводу, что «художественный историзм... восстанавливал целостность истории в индивидуальной человеческой судьбе...» (52).

Классик грузинской литературы К. Гамсахурдиа считал, что «исторический факт писатель обязан превратить в факт художественный, исторической действительности следует противопоставлять художественную действительность, порожденную фантазией художника» (53).

25

Наконец, А. Толстой утверждал, что «... выдумка иногда больше правды, больше, чем сама правда, и часто голая документальность малоубедительна, потому что документальная запись — запись момента, как фотография — запись выражения человеческого лица в одно из мгновений, но никогда не лица в целом, не типа лица. Задача искусства... — создать характер, тип» (54). И еще. Касаясь своего романа «Петр I», А. Толстой писал: «“Петр I” — это подход к современности с ее глубокого тыла» (55). Здесь важна не самооценка писателя, а суть, заключающаяся в том, что художественно-эстетическое освоение исторической действительности — это не фиксация фактов, а их осмысление, при котором художественная правда возвышается над реальностью и пытается протянуть связующую нить от истории к современности. К тому же, художественная литература через воображение, фантазию устанавливает динамическую картину мира, эпохи (не только исторической, но и современной), заполняет «пустые» исторические пространства, не охваченные документом, ибо, по словам Ю. Тынянова, «не вся жизнь продокументирована», а «проникнуть в самый характер документа, в способы и цели его писания необходимо, чтобы поверить ему...» (56).

Б. Эйхенбаум выделяет несколько типов романов о прошлом. Один из них может быть соотнесен с современностью, такой роман — «историческое иносказание, построенное на модернизации прошлого...» (57). Такое произведение превращается в памфлет либо в героический эпос, «в зависимости от идеологических намерений автора». «В обоих случаях, — утверждает Б. Эйхенбаум, — они... антиисторичны и ничего общего с исторической наукой не имеют. Бывает соотнесенность иная — с установкой на прошлое, которое какими-нибудь нитями связано с современностью; пафос автора в этом случае направлен на новое истолкование прошлого... на новую интерпретацию загадочных событий и лиц. В этом случае роман прямым образом связан с исторической наукой, представляя собой не простое иносказание, а определенную (хотя и выраженную художественными средствами) концепцию эпохи. Он насыщен историческим материалом, тщательно документирован и построен большей частью на исторических лицах, а не вымышленных персонажах. Его цель — раскрыть в прошлом (хотя бы при помощи художественных догадок) нечто такое, что может быть замечено и понято только на основе нового исторического опыта. Современность в этом случае — не цель, а метод» (58).

На основе этих и некоторых других концепций В. Авидзба, к примеру, посчитал необходимым выделить три главные характерные черты художественно-исторического произведения, с которыми нельзя не согласиться. Он утверждает, что «независимо от целей и задач, которые ставит и решает автор, оно (историческое произведение. — В. Б.) требует нескольких обязательных условий. Первое — это документальное подтверждение исторических событий, действующих лиц и адекватное их воспроизведение. Второе — воссоздание специфических особенностей описываемой эпохи, “духа” времени. Третье — безусловная соотнесенность истории с современностью. Конечно, все три условия не

26

исключают друг друга. Как правило, все они редко когда могут быть учтены в одном произведении» (59).

Это традиционное понимание жанровых особенностей исторического романа или повести. Однако возникает и ряд вопросов, связанных с национальными художественными воплощениями. В истории мировой эстетической мысли известны даже факты критики и полного отрицания теории литературных родов и жанров, которая якобы противоречит природе самого искусства, ограничивает суть художественного произведения. Такие взгляды высказывались, в частности, итальянским философом-идеалистом конца XIX — первой половины XX в. Б. Кроче (60).

Исторический роман отражает не только «дух эпохи», социально-политические и общественные коллизии, но он не может обойтись и без создания этнографического облика времени и его героев. И в этом великая роль этнографии и археологии, которые (помимо архивных, фольклорных и других источников) дают возможность понять этнические, психологические, этические и иные особенности человека описываемой в произведении эпохи; они становятся неотъемлемой частью поэтики романа. И в связи с этим возникает вопрос о принадлежности к историческому роману такого произведения, как «Рассеченный камень» Б. Шинкуба, в котором этнографизм и фольклоризм занимают особое место, определяют «лицо» произведения. Тем более что сам автор является свидетелем событий, а роман-то и пишется на основе собственной биографии. С одной стороны, этнографический материал рассматривается как часть истории и культуры народа, а биографический элемент становится фактом той же истории и культуры. Здесь уместно вспомнить слова Д. С. Лихачева: «... Произведение писателя, особенно писателя крупного и особенно писателя, принадлежащего к периоду, когда личностное начало в искусстве полностью вступило в свои права, — это факт, являющийся историческим и биографическим ab initio. Во всякой биографии в той или иной мере присутствует эпоха» (61).

И, наконец, о вымышленном герое и об историзме творения. Исторический роман не может строиться исключительно на исторических лицах (они иногда вовсе и отсутствуют), без включения вымышленных героев. Ясно, целью художественного произведения является не копирование жизни, а ее художественное воплощение, осмысление, и без вымышленных персонажей невозможно раскрыть ни образы исторических лиц, ни картину эпохи. Историзм — это опять же не копирование реальности, а отражение духовных связей. При этом, по словам Ю. Я. Барабаша, «если ученый-историк хочет доказать, то писатель никому ничего не доказывает, он “просто” говорит... Это совсем разные уровни, разные пути и способы самопознания человечества через историю» (62).

Все это подтверждается романами Б. Шинкуба «Последний из ушедших»,

В. Амаршана «Апсха — царь Абхазии» и др. И если в процессе исследования мы будем пользоваться и ссылаться на исторические и иные материалы, то это не значит, что мы стремимся к установлению «историзма» и «антиисторизма» в

27

художественных произведениях. Наша цель — полнее раскрыть художественный мир романов и «тайны» историко-культурных истоков жанра.

* * *

Несколько слов о значении историко-культурного контекста. В данной работе контекст представлен широко, в тесных связях литературоведения с другими научными отраслями — историографией, археологией, этнографией, философией, культурологией, социологией, фольклористикой, лингвистикой и т. д. Важна и биография писателя, которая становится фактом истории и культуры народа.

Примечания

1 См.: Надъярных Н. С. Неисчерпанность духа. (Концепция личностного сознания Д. Чижевского в диагностике литературного развития) // Литературное зарубежье. Национальная литература — две или одна? Вып. 2. М., 2002. С. 38—39.

2 Кстати, Н. Бердяев посвятил одну из своих работ К. Леонтьеву; она под названием «Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли» была опубликована в Париже в 1926 г.

3 Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1990. С. 93.

4 Там же. С. 93—94.

5 Там же. С. 94—95.

6 Там же. С. 96.

7 Там же. С. 97.

8 Там же.

9 Леонтьев К. Н. Собр. соч.: В 9-ти тт. М., 1912—1913.

10 См.: Астафьев П. Смысл истории и идеалы прогресса. М., 1885.

11 См.: Юсуфов Р. Историософия и литературный процесс: Средние века и Новое время. М., 1996.

12 Августин Блаженный Аврелий (354—430) — епископ гиппонский (в Северной Африке), христианский богослов и философ-мистик. Он развил христианскую концепцию всемирной истории, как результат божественного предопределения. «Земному граду», «греховному» светскому государству он противопоставлял «град божий», всемирное господство церкви.

13 Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998. С. 177.

14 Там же.

15 Там же.

16 Там же. С. 177-178.

28

17 Там же. С. 178.

18 Там же.

19 Там же. С. 185.

20 Риккерт Г. Наука о природе и наука о культуре. М., 1998. С. 94.

21 Гайденко П. П. Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса. (Предисловие к книге) // К. Ясперс. Смысл и назначение истории. 2-е издание. М., 1994. С. 10.

22 Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-е издание. М., 1994. С. 155.

23 Там же.

24 Там же.

25 Там же. С. 146.

26 Там же. С. 56.

27 Там же.

28 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000. С. 131.

29 Там же.

30 Ясперс К. Смысл и назначение истории. С. 30.

31 Там же. С. 32.

32 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Книга 1. М., 1993. С. 136.

33 Там же. С. 144.

34 См. о нем: Русская философия: Словарь. М., 1999. С. 124—126

35 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. 3-е издание. Л., 1990. С. 35.

36 Там же.

37 Там же. С. 168.

38 Там же. С. 150.

39 Л. Н. Гумилев ввел новые термины, которые связаны с понятием «пассионарность» (от французского слова «passion» /страсть/, восходящее к латинскому «passio» /страдание, страсть/), например, «пассионарии» (особи энергоизбыточного типа), «пассионарная индукция» (изменение настроений и поведения людей в присутствии более пассионарных личностей), «пассионарный признак» (рецессивный генетический признак, передаваемый по наследству и лежащий в основе феномена пассионарности как черты конституции человека) и др. (См.: Л. Н. Гумилев. Этносфера: История людей и история природы. М., 1993. С. 506-513).

40 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. 3-е издание. С. 368—381.

41 Там же. С. 372.

42 Андреев А. Л. Гумилев Лев Николаевич // Русская философия: Словарь. С. 125.

43 См.: Алексеев В. П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989. С. 163.

44 Там же.

45 Там же. С. 163—164.

46 Юсуфов Р. Указ. соч. С. 205—206.

47 Там же. С. 225.

48 Юнг К. Г. Архетип и символ. М.,. 1991. С. 99.

29

49 Телескоп. 1831. № 11. С. 363—366.

50 См.: Воробьева Н. Н. Принцип историзма в изображении характера. Классическая традиция и советская литература. М., 1978. С. 27,

51 Толстой Л. Н. Несколько слов по поводу книги «Война и мир» // Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955. С. 115, 118.

52 Юсуфов Р. Указ. соч. С. 209.

53 См.: Куридзе А. С. О соотношении художественного вымысла и документальности в историческом романе // Реалистические формы изображения действительности. Тбилиси, 1986. С. 85.

54 Толстой А. Н. Полн. собр. соч.: В 15-ти тт. Т. 13. М., 1949. С. 505.

55 Там же. С. 493.

56 Тынянов Ю. Проникнуть в самый характер документа // Литературная газета. 1974, 9 октября.

57 Эйхенбаум Б. Творчество Ю. Тынянова // Б. Эйхенбаум. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 209.

58 Там же.

59 Авидзба В. Ш. Абхазский роман. Сухум, 1997. С. 109.

60 Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000. С. 44-48.

61 Лихачев Д. С. О филологии. М., 1989. С. 11.

62 Барабаш Ю. «Страшная месть»: миф и (или?) история. (На перекрестке современных интерпретаций). (Рукопись). 2001. С. 7. Он же. «Коли забуду тебя, Ерусалиме...». Гоголь i Шевченко. Порiвняльно-типологiчнi студii. Харкiв, 2001. С. 112.

30