ГЛАBA III

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОСНОВЫ И ЭТНОГРАФИЗМ РОМАНА В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КРИТЕРИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СУДЬБЫ И ЭВОЛЮЦИИ АПСУАРА

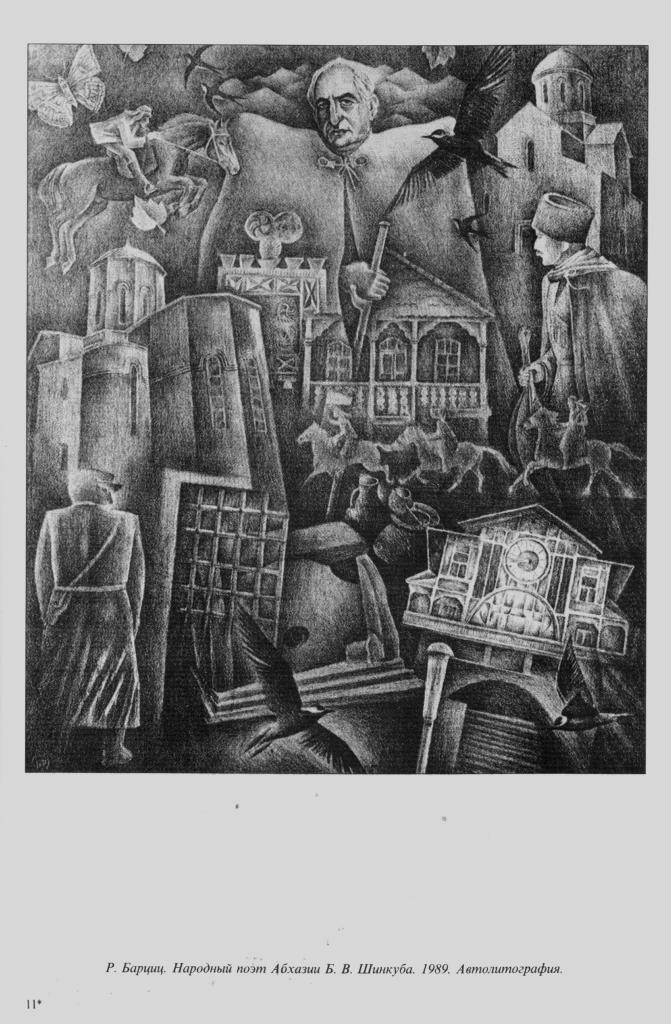

(Д. ГУЛИА. «КАМАЧИЧ», 1935-1947; Б. ШИНКУБА. «РАССЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ», 1982-1998)

Может показаться, что в данной главе в одной плоскости исследуются два совершенно разных, несовместимых художественных произведения, тем более что роман Д. Гулиа «Камачич» написан в эпоху становления национальной литературы и формирования крупных эпических форм прозы, т. е. в первой половине XX в., а «Рассеченный камень» Б. Шинкуба — в конце столетия, когда литература уже достигла определенных высот. И в художественном отношении они стоят далеко друг от друга. Однако их объединяет многое. Во-первых, в этих романах сильно отражаются фольклорно-литературные связи и этнографизм. Во-вторых, авторы художественно исследуют прошлое народа не через описание исторических событий и раскрытие образов исторических личностей (как в обычных исторических романах), а через отражение внутренних этнокультурных процессов, судьбы Апсуара (этической культуры, обычаев, традиций и т. д.), которая претерпевала трансформацию под воздействием тех или иных исторических, «цивилизационных» явлений, но сохраняла лицо нации. В произведениях в качестве «исторических личностей» выступают сами авторы-повествователи — свидетели событий, описанных в романах, ибо в творениях (особенно в «Рассеченном камне») сильно присутствие автобиографического элемента. Писатели стремятся раскрыть индивидуальное «Я» личности, тесно связанное с этническим самосознанием, этническим «Я». В результате и Д. Гулиа, и Б. Шинкуба затронули сложную философию этноса, этнософию, изнутри создавая этнический портрет народа, который с течением времени может изменяться под воздействием изменяющейся действительности. Но это изменение может происходить в худшую сторону, по пути нравственной деградации народа (роман «Рассеченный камень»). В такой ситуации писатели пытаются хотя бы в художественном произведении сохранить лучшие черты народа и предотвратить процесс забвения духовного, культурного и этического наследия этноса, процесс потери исторической памяти.

119

Тем не менее, заметим, что этнографизм и фольклорные элементы по-разному функционируют в романах Д. Гулиа и Б. Шинкуба. В романе «Камачич» они главным образом связаны с решением «этнографических» задач, а в «Рассеченном камне» они несут на себе большую художественную нагрузку.

Прежде чем перейти к рассмотрению романа Д. И. Гулиа «Камачич», необходимо хотя бы вкратце остановиться на этнографических и историографических работах основоположника абхазской литературы, то есть поговорить о Д. И. Гулиа-историке.

Он один из зачинателей абхазской исторической науки (1). Гулиа автор ряда научных работ, вышедших в 20-х годах XX в. Среди них «Божество охоты и охотничий язык у абхазов. (К этнографии Абхазии)» (Сухум, 1926), «Культ козла у абхазов. (К этнографии абхазов)» (Сухум, 1928), «Сухум не Диоскурия» (1934) и, конечно же, «История Абхазии. Т. 1.» (Тифлис, 1925) — первое фундаментальное исследование о древней истории и культуре абхазов, в котором сконцентрировано большое количество исторического, этнографического, лингвистического и фольклорного материала; из-за этой монографии жизнь Дмитрия Иосифовича оказалась в драматической ситуации, ибо тогда считалось, что никакой истории абхазов не было, да и само существование народа ставилось под сомнение. Трагическая история книги «История Абхазии» развернулась не в 20-е годы, после фактической публикации труда, а спустя двадцать пять лет, в конце 40-х — начале 50-х годов. Именно тогда, как мы писали в предыдущей части работы, подверглась острой критике повесть сына патриарха Г. Гулиа «Черные гости». Вроде бы случайное совпадение. Но дело в том, что и отец, и сын посягнули на запретную тему: они попытались взглянуть на прошлое родного народа, оказавшегося на грани исчезновения, и изложить свою позицию. И отца, и сына обвиняли в национализме.

В статье «Страницы моей жизни» (15 марта 1960 г.), написанной по просьбе редакции журнала «Вопросы литературы», Д. Гулиа, вспоминая историю создания своей монографии, отмечал: «Хорошо писать стихи на родном языке для родного народа. Но я как-то спросил себя: а кто такие абхазцы? Что я знаю об их истории, происхождении? Какому языку родствен их язык? Оказалось, что история Абхазии не изучена, не систематизирована, есть только разрозненные сведения о ней, о народе. И мне захотелось написать историю Абхазии. Это было трудное дело, слишком трудное, и тем не менее я приступил к нему, не сробел. И вот в 1925 году вышла моя книга “История Абхазии. Т. 1.” В этой книге, могу сказать смело, несмотря на недостатки, имеются и полезные сведения. Худо ли он получилась или хорошо, а потратил я на нее лет десять кропотливого труда»(2).

В 20-х годах труд Д. И. Гулиа был высоко оценен академиком Н. Я. Марром. «... Бесспорный факт, — писал он, — что до сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как Гулиа, не интересовался одновременно прошлыми судьбами и настоящим бытом Абхазии, ни один ученый ни в Европе, ни на Кавказе... не

120

удосуживался и не скоро удосужится для составления работы, по глубине искреннего интереса, подобной той, которая уже готова у Д. И. Гулиа» (3). Добавим: ни один историк до Гулиа так широко не привлекал материалы смежных наук: лингвистики, историографии, этнографии, фольклористики и т. д.

Марр был совершенно прав: после «Истории Абхазии» Д. Гулиа пройдут десятилетия, прежде чем появятся фундаментальные исследования о древнейшей истории абхазов. Впрочем, сам Н. Я. Марр — основатель Абхазского научно-исследовательского института, сыграл значительную роль в развитии абхазоведения, шире — кавказоведения (лингвистики, историографии и т. д.).

Д. Гулиа в своем труде опирается на многие известные в то время греческие, грузинские, армянские, немецкие, русские и другие источники, а также на абхазские лингвистические и этнографические материалы. Недоставало, конечно, данных об археологических памятниках; тогда археологии как таковой и не было, или она только-только зарождалась как наука.

Не прошли даром тесные творческие и дружественные связи Гулиа с крупными представителями грузинской научной интеллигенции: с И. А. Джавахишвили — бывшим в 20-х годах ректором Тбилисского государственного университета, в котором Д. Гулиа вел лекции по абхазскому языку и истории в 1924-1926 гг., с С. Н. Джанашиа, К. Д. Мачавариани и другими.

Дмитрий Иосифович высоко ценил эти контакты и с большим уважением относился к ученым. Известно, в частности, его мнение о И. Джавахишвили. Сын патриарха Георгий Гулиа вспоминал: «Это настоящий ученый, — говорил о нем (о И. Джавахишвили. — В. Б.) отец. — Он пишет не в соответствии с газетными заметками, которые быстро забываются, а в полном согласии с исторической правдой» (4).

В одной беседе Д. Гулиа с И. Джавахишвили в 1929 г., грузинский ученый отмечал, что «История Абхазии» дает наиболее полный список абхазских царей, и что «абхазские цари не Багратиды, как это канонически утверждалось, а Ачба» (5). Когда Д. Гулиа коснулся эпохи средневекового абхазо-грузинского царства, Джавахишвили сказал, что «не в том дело, кто кого поглотил или кто кого покорил, а в том, чтобы установить истину. А истина при всех обстоятельствах будет служить дружбе между двумя нашими народами... Дорогой Дмитрий, давайте будем искать и доискиваться правды и только правды. И тогда нам не будет страшен никакой ученый фальсификатор» (6). А за правду, как правило, могли репрессировать, уничтожить.

Во время работы в Тбилиси Д. Гулиа дополнил «Историю Абхазии» новыми материалами. Вместе с тем, впоследствии, книгой Гулиа широко пользовались в своих лекциях и научных трудах И. Джавахишвили, С. Джанашиа, Н. Марр и другие.

«История Абхазии» состоит из 9-ти глав и Приложения; по времени охватывает более 4-х тысяч лет (т. е. III тысячелетие до н. э. — X в. н. э.). Отдельные главы и части посвящены абхазскому языку, фольклору и традиционным религиозным верованиям; эти материалы по сей день имеют научную ценность.

121

В приложении автор проводит сопоставительный анализ абхазской лексики с древними языками Передней Азии, Африки и Испании: с хеттским, бушменским, баскским и шумерским языками; дает характеристики многих абхазских топонимических названий, собственных имен и названий месяцев, дней недели, звезд и времен года. Основная часть труда сосредоточена на исследовании проблем этногенеза и культурогенеза абхазов.

Д. Гулиа придерживался концепции «южного», в частности эфиопско-египетского происхождения абхазов. Такое мнение высказывали до него Н. Марр, П. Услар, А. Грен и другие, но оно не смогло утвердиться в советской исторической науке, тем более в абхазской историографии. Эта гипотеза, видимо, была спровоцирована сведениями древнегреческого историка Геродота о египетском происхождении колхов, которых Д. Гулиа считал ближайшими предками абхазов. С моей точки зрения, эти вопросы и сейчас еще не получили полного ответа, однако отмечу, что на многие проблемы, затронутые в «Истории Абхазии», впоследствии обратили внимание востоковеды и кавказоведы, в их числе Вяч. Вс. Иванов, Ш. Д. Инал-ипа, И. М. Дунаевская, И. М. Дьяконов, Т. М. Гамкрелидзе, В. Г. Ардзинба и др. Они фактически подтвердили ряд положений исследования Гулиа. Речь прежде всего идет о родстве абхазо-адыгских языков с языками народов древней Передней Азии (Малой Анатолии), в частности с хаттским языком. И. М. Дьяконов, например, еще в 50-х годах отмечал, что хаттский язык, возможно, представляет собой очень древнее ответвление от абхазо-адыгской группы (7). К сожалению, «Историю Абхазии» Гулиа, которая содержала ценнейший материал по истории, этнографии, лингвистике и фольклору, мало кто вспоминал и ссылался на нее. Возможно, на восприятие труда оказала негативное влияние та трагическая история книги Гулиа, которая разыгралась, как говорилось выше, в конце 40-х — начале 50-х годов, когда за правду могли расстрелять. Критика «Истории Абхазии» настолько была сильна, что жизнь Дмитрия Иосифовича оказалась в опасности. Всерьез забеспокоился и сын патриарха Георгий Гулиа — молодой писатель, успевший завоевать читательские симпатии своими повестями, в частности повестью «Весна в Сакене», переведенной уже тогда на многие языки мира. Д. Гулиа могли репрессировать за «Историю Абхазии» и, вероятно, за роман «Камачич», где с точки зрения социалистического реализма явно недостаточно была отражена классовая борьба. Одним из активных организаторов критики труда Д. Гулиа был бывший председатель Совета министров Абхазии М. Делба. Однако, несмотря на резкое неприятие книги Д. Гулиа, все критики были согласны с тем, что в «Истории Абхазии» собран огромный ценный исторический материал, что Гулиа, как никто другой, широко опирался на этнографию, лингвистику и фольклор.

В 1951 г. появляется брошюра в объеме 19 страниц «О моей книге “История Абхазии”», подписанная Д. Гулиа. Она вышла на грузинском, русском и абхазском языках; тираж каждого издания в тех условиях был большой — 4 150 экземпляров (в целом 12 450 экз.). Ни одно произведение самого Гулиа, да и других

122

писателей, в то время не достигало такого тиража, в основном тиражи книг составляли 500—1000 экз., очень редко — 3000. Ужаснулся абхазский читатель, который учился на учебниках и произведениях Д. Гулиа. Заметив в Российской государственной библиотеке эту книжку, я, естественно, ознакомился с текстом и тоже, конечно, был ошеломлен; мысленно представил состояние многих абхазских читателей начала 50-х годов, которые за 1 рубль купили брошюру, дабы прочесть новую работу любимого патриарха. Вероятно, они его здорово ругали. Для других читателей, понятно, брошюра явно стала подарком. В мировой науке и литературе редко встретишь такой пример, когда ученый или писатель беспощадно критикует свой труд или произведение. Значит, ситуация действительно была критическая, видимо, иного выхода не было.

Чтобы объяснить эмоции, вызванные брошюрой «О моей книге “История Абхазии”», полистаем ее и приведем некоторые отрывки: «В силу целого ряда причин в давно прошедшее время из моих рук вышла путаная в своих посылках и выводах, не марксистская, антинаучная работа, изобилующая ошибками фактического и методологического характера... Есть и другая сторона дела, для которой невозможно подыскать никакого оправдания, кроме разве молчаливо принятого мною решения предать забвению незрелое свое творение из-за очевидной шаткости основания и пороков, увенчающих его...» (8).

Далее автор, критикуя тезис о египетском происхождении предков абхазов, отмечает: «Я должен сказать, что и в этом отношении, как во многих других абхазоведных вопросах, мы, в частности и я, не избегли... неимоверно вредного влияния антимарксистской концепции Н. Я. Марра, абсурдность общелингвистической теории которого стала для нас ясной только после недавнего выхода в свет гениальных трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания... Основываясь на мало знакомых мне и сомнительных выводах “новых трудов немецких ученых” и других крохоборствующих исследователей, я допустил, что завоеватели Египта гиксосы, ввиду частых мятежей среди египтян, “должны были часть египтян и эфиопов выселить в свою страну и на ее окраины — в области, смежные с Закавказьем... Потомками этих невольных переселенцев и могли явиться отчасти те колхи, египетское происхождение которых для Геродота стояло вне сомнения”. Я утверждал родство абхазов также с семитами и хамитами, исходя из родства языков семитических и яфетических» (9).

Первая часть брошюры завершается словами, что «абхазы жили всегда одной исторической и культурной жизнью с грузинами, что абхазы, собственно, те же грузины» (10) и т. д. и т. п. Далее речь идет только о грузинской истории и отвергается собственно история абхазского народа.

Дело в том, что Д. Гулиа действительно не писал работу «О моей книге “История Абхазии”». И настало время, когда он смог во всеуслышание заявить, что он не автор этой позорной брошюры. Как писал Г. Гулиа, «решением соответствующих организаций брошюра была изъята из обращения в библиотеках» (11). Это, конечно, не совсем так, ибо я сам спокойно взял ее в библиотеке и прочел;

123

к сожалению, рядом не было другой брошюры, которая разъясняла бы историю возникновения этой фальсификации, порочащей имя патриарха. Впоследствии, бывший председатель абхазского правительства М. Делба писал, что он сожалеет о том, что тогда настоял на выпуске брошюры, хотя она не была написана Д. Гулиа, а сделал это потому, что хотел отвести от патриарха «грозовые тучи», которые собирались над его головой. Этот эпизод присутствует и в книге Г. Гулиа «Повесть о моем отце» (12). Все же, видимо, М. Делба слукавил. Вероятнее всего, постоянно насаждавшийся страх являлся причиной всех бед, которыми заполнилась жизнь многих людей. Прочитаем самого М. Делба, который в письме в Абхазский обком Компартии Грузии отмечал: «Как видно из моих брошюр “Дмитрий Гулиа” (1949) и “К вопросу изучения языка и истории абхазов” (1951), я выдвинул и отстаивал ошибочные взгляды о том, что абхазцы не являются этнически самостоятельной единицей, что по существу означало, что они не составляют народа. Из отдельных высказываний и осуждений я сделал неправильные выводы и обобщения... Такое положение объективно приводило к отрицанию самобытности абхазского языка и к недооценке его возможностей в деле развития культуры абхазского народа... Вместе с тем считаю необходимым изъять из обращения вышеупомянутые брошюры, как содержащие ряд ошибочных и неправильных утверждений» (13).

По счастливой случайности в начале 50-х годов Д. Гулиа спасся от репрессии. А ведь его обвиняли не в каком-нибудь незначительном проступке, а в «буржуазном национализме», имея, в частности, в виду так называемую миграционную теорию, на которую опирался Д. Гулиа, исследуя этногенез абхазов. А эта теория считалась буржуазной. Гулиа обвиняли и в «местном национализме» за то, что он делал все для развития национальной культуры, и в том, что в художественных произведениях (например, в романе «Камачич») он недостаточно внимания уделял классовому подходу и классовой борьбе. В условиях господства воинствующего атеизма ему также напоминали его работы о религиозных верованиях абхазов. Г. Гулиа писал: «На официальных собраниях официальные ораторы в то время честили его (Д. Гулиа. — В. Б.) всякими нелестными словами, третировали как “националистически настроенного интеллигента”, “критиковали” его научные труды, которые, дескать, не “помогают крестьянину сажать табак”...» (14).

Весьма любопытный факт приводит Г. Гулиа в «Повести о моем отце»: «Однажды, разгневанный обвинениями в национализме, сказал одному партийному работнику (безвозвратно исчезнувшему все в том же 1937 году):

— Так в чем же наш национализм, да еще буржуазный?! Порой я думаю, что вам просто-напросто хочется запугать интеллигенцию, сковать ее действия. Только непонятно — зачем?

— Бог с вами, Дмитрий Иосифович!

— Кстати, мне и бога вспоминают. Тут один горе-критик даже к “Ходжану Великому” (стихотворение. — В. Б.) придрался. Да если мы с этой странной

124

меркой по мировой литературе пройдемся, от нее одни ножки да рожки останутся!

— Нет, этого мы делать не будем.

— А почему? Хотите знать правду? Потому, что вы из Сухума до нее не дотянетесь...

Ортодокс повторял заученные зады (? — В. Б.):

— Мы должны бороться против великодержавного шовинизма и местного национализма...

— Ну и хорошо, боритесь! А при чем здесь мы? Нас (абхазов. — В. Б.) всего около ста тысяч. Прошу не забывать этого. Воинствующий национализм должен ставить перед собой какие-то задачи, хотя бы теоретически. Кому, какой национальности могут угрожать своим господством абхазцы?.. Нам будет туго без русских, грузин, армян, греков. Против буржуазного национализма надо бороться. Это верно. Но для этого прежде всего надо иметь националистов. Не путайте сплочение народа вокруг собственных культурных задач с национализмом» (15).

Д. И. Гулиа прекрасно понимал значение исторической науки для развития национальной культуры и литературы, роста национального самосознания. Знание прошлого помогало понять настоящее и в определенной степени прогнозировать будущее. И, главное, оно исключало манкуртизацию общества, укрепляло в сознании людей чувство национальной гордости, утверждало национальное «Я» человека. А это, в свою очередь, являлось основой и для понимания чужой культуры (в том числе русской, грузинской, народов Северного Кавказа и т. д.) и установления диалога с ней. А попытка подавления этнического, национального «Я» вела к конфликту, к отрицанию межэтнического диалога, к неприятию чужого, к концентрации негативной энергии, чреватой непредсказуемыми последствиями. В таких случаях национальная литература и культура могут уйти в себя, сосредоточиться на этническом. Как ни парадоксально, конфликт между «своим» и «чужим», порожденный подавлением национального «Я», обостряет самосознание народа, усиливает этноцентризм литературы, искусства, а также исторических наук.

В такой ситуации, понимая значение своего будущего произведения, Д. Гулиа в 1933 г. приступил к написанию романа «Камачич». Ему было почти 60 лет. С одной стороны, патриарх думал о развитии крупных эпических жанров прозы в национальной литературе (в начале 30-х гг. романа еще не было). И фактически он — один из первых абхазских романистов. Ряд глав романа («Человек родился», «Сын или дочь?», «Пусть ребенка зовут Камачич») под общим названием «Камачич. (Из быта абхазов)» был опубликован в 1935 г. в журнале «Апсны капщ» («Красная Абхазия») (№ 1, с. 15-18). В 1937 г. первые девять глав романа напечатаны в книге избранных произведений Д. Гулиа «Утренняя звезда». Завершил он роман в 1940 г. Полный вариант вышел в 1947 г.

С другой стороны, писатель хотел художественным словом рассказать о жизни и быте народа, о судьбе абхазской женщины в досоветскую эпоху, свидетелем

125

которых был он сам. И осуществление этой сложной задачи предполагало привлечение большого количества этнографических и фольклорных материалов. В 1936 г. Д. Гулиа писал: «Сейчас я пишу роман “Камачич” о жизни абхазской женщины. Эта тема мне близка; меня привлекала жизнь народа, богатое устное народное творчество. Для меня было важно показать нелегкую судьбу абхазской женщины в эпоху царизма...» (16).

О романе «Камачич» написано немало статей, рецензий и отзывов (17). Ни один абхазский литературовед не обошел его вниманием. Некоторые критики подчеркивали, что «Камачич» «представляет собой эпически широкую картину, поистине художественную энциклопедию дореволюционной абхазской деревни» (18). В. Ацнариа (Цвинариа) называет произведение «народной книгой» (19). По мнению Г. Джибладзе, «фабула “Камачич” настолько велика, что иной писатель создал бы из нее трилогию» (20).

У некоторых исследователей иногда возникало сомнение по поводу жанровой принадлежности произведения: роман ли вообще «Камачич»? Но подспудно возникал и другой вопрос: художественное ли это произведение или этнографическое исследование в форме литературного повествования от лица неперсонифицированного повествователя (автора)? Действительно, в произведении сильно ощущается рука этнографа, кем отчасти и был Гулиа. Во всяком случае это не научный труд, а повествование человека, т. е. автора — свидетеля описываемой эпохи. Так или иначе, для абхазской культуры, возможно и для кавказоведов (лингвистов, этнографов, фольклористов и других), роман «Камачич» имеет художественную и научную ценность. Художественную, ибо он способствовал становлению крупных эпических форм прозы в национальной литературе, совершенствованию литературного языка, обогащал образную систему и т. д. Научную, ибо его можно рассматривать и в качестве одного из источников по этнографии абхазов того периода. В произведении читатель и исследователь могут узнать о многих особенностях патриархальной жизни, национальной этики, об обычае гостеприимства, народных играх, традициях воспитания детей, обряде проведения многолюдных поминок, неотъемлемой частью которых было обязательное проведение конных соревнований, скачек, о народной медицине, суевериях, месте религии в абхазском обществе, кровной мести и т. д. Однако Д. Гулиа не отразил многие важнейшие элементы национальной этики описываемой эпохи, особенности аталычества (воспитания детей князей и дворян в крестьянских семьях, и т. д. Кроме того, в речи автора-повествователя постоянно ощущается критический тон (хотя и не воинственный), слегка отдающий классовым подходом, особенно при описании каких-то суеверий, элементов народной медицины, раскрытии образов представителей княжеско-дворянского сословия. Это, естествено, оказывало негативное влияние на «энциклопедичность романа». Все же «Камачич» не мог охватить весь комплекс проблем, характерных черт народной жизни и полностью избежать воздействия социологического подхода.

126

Почти все литературоведы сходились в оценке идейного содержания романа. Они, думается, больше проявили пристрастия к классовому подходу, чем сам автор произведения. В частности, М. Ладария в 1966 г. писала: «“Камачич” Д. И. Гулиа — первый абхазский реалистический роман — явился своеобразной энциклопедией жизни абхазского села предреволюционного периода... В романе... обнаруживается, хотя и недостаточно полно, эстетическая природа социалистического реализма с его стремлением осознать социально-исторические законы развития общества и как следствие их — становление человеческой личности... В конце романа образ Камачич приобретает новое качество: личные чувства героини, сливаясь с народной ненавистью к мучителю князю Татластану, превращают ее в народную мстительницу. Вот почему финал романа, несмотря на его, казалось бы, трагическое завершение (смерть сына, месть Камачич), звучит оптимистично. В акте мщения Камачич улавливается жизнеутверждающee начало, дыхание кануна революции... В “Камачич” еще не в полной мере выявлена та художественная целостность, которая определяет жанровую природу реалистического романа. Вот почему роман “Камачич” представляется нам поэтическим детищем окончательно еще не отделившимся от тела своей матери — абхазского фольклора» (21).

Подобную точку зрения изложил и Ш. Д. Инал-ипа. Он отмечал: «История смелой, волевой девушки-крестьянки Камачич, ищущей в мрачном мире спесивых князьков и жестоких дедовских обычаев свободы и счастья, изображена писателем-реалисгом, глубоким знатоком народной жизни, с большой художественной силой... Это произведение большого трагического звучания. В основе его лежит вопиющее социальное зло, которое господствовало в старой Абхазии, и с ним в сущности связаны не только отразившиеся в книге мотивы протеста, отрицания существующих порядков, но и финальный порыв личной мести главной героини. “Камачич” живописует страшную картину того, как феодально-капиталистический мир бесчеловечных татластанов (князь Татластан — отрицательный персонаж романа) (Татластан не князь, а дворянин; это важно учесть. — В. Б.) подавлял, душил, уродовал человека, глушил его порывы, низводил до унизительного существования, отнимал надежды на самое простое человеческое счастье у семейного очага...» (22).

Приведенные высказывания (а таких мнений много в литературоведении) говорят сами за себя. Односторонние оценки романа, образов крестьян, князей и дворян, особенно же Камачич, «резкие противопоставления героев с различным социальным происхождением, деление персонажей на «своих» и «чужих» («отрицательных» и «положительных») страдают заданностью восприятия и препятствуют целостному пониманию произведения, приводят к неправильной интерпретации этики поведения персонажей, этнофактов. Это не значит, что Д. Гулиа обходит социальные проблемы общества, скрывает противоречия между различными его слоями; они, естественно, отражены в романе, даже ощущается определенное влияние господствовавшей в 30-е годы идеологии, принципов социалистического реализма. Однако они не полностью поглотили, пленили автора...

127

В произведении Д. Гулиа все же смог сохранить себя, свою внутреннюю свободу, творческий интерес.

Важное место в поэтической структуре романа занимает образ главной героини Камачич, который, как справедливо отмечают многие литературоведы, позволяет говорить о произведении как о художественном творении и отнести к жанру романа (23). Действительно, образ Камачич — единственный фундамент, стержень, на котором держится роман; стоит только расшатать его, как начнет разрушаться все художественное строение, оставляя после себя ряд самостоятельных рассказов этнографа-очевидца. Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением В. Ацнариа, который считает, что Д. Гулиа, прекрасно знавший обычаи и традиции абхазов, «через образ Камачич хотел показать лучшие национальные черты характера» (24). Поэтому, еще точно не знавшие пол ребенка, родившегося у Алиаса и Есмы, близкие семьи на первых же страницах произведения высказывают такие пожелания: «Если Есма родила сына, то поздравьте ее так: “Пусть он будет героем, как Инапха Киагуа, мастером-наездником, как Когониа Абас, веселым и находчивым юмористом, как Чацв Чагу, известным и авторитетным в народе, подобно Барганджиа Гудиа... Если она родила дочь, то пусть она станет прекрасной, красивой и славной женщиной, как Ануа-пха Хауида, Адзин-пха Каиматхан, Гджидж-пха Такуна, о которых слагали песни”» (25). И Д. Гулиа, естественно, увлеченно описывает судьбу своей героини, широко используя фольклорные традиции и традиции ораторского искусства; через нее он раскрывает и собственное отношение к абхазской действительности конца XIX — начала XX в. Он отнюдь не воспевает всю реальность, которая, по его мнению, полна социальными противоречиями, неравенством, несправедливостью. Одни (князья и дворяне, чиновники) вольны в своих действиях, даже преступных, другие (крестьяне) ограничены в правах. Однако Гулиа не заостряет внимания на классовом подходе и «революционных порывах» героев, несмотря на то что они занимают определенное (но не главное) место в романе. Тем более, когда речь идет о Камачич. С моей точки зрения, автор и не думал революционизировать ее образ, хотя она, доведенная до отчаяния, убивает своего бывшего мужа — дворянина Татластана, «классового врага», — как неточно выражались некоторые критики; они также считали Камачич «первой революционеркой» в национальной художественной литературе. Камачич мстит ему не за то, что он «классовый враг», «эксплуататор», а за свое поруганное счастье, страдание близких и, наконец, за смерть ее грудного ребенка (нет сомнения, что Татластан виновен в его гибели). Впрочем, подобными мотивами поведения героев (в т. ч. и героинь), картинами мести (которые, естественно, совершаются разными путями и в разных ситуациях) полна мировая классическая литература. Камачич к мести была готова и физически, и морально, ибо она воспитывалась в рамках традиционной этики Апсуара, которая в прошлом, в условиях отсутствия государственно-правовых норм, допускала

128

кровную и иную месть, эта же этика предполагала и элементы «спартанского» воспитания, которое говорит о многом. Между тем, подобные традиции народной педагогики были распространены в прошлых веках среди многих других горских народов Кавказа, в том числе и адыгов (черкесов) с их национальной этикой Адыге хабзэ. Особенности воспитания детей у абхазов впоследствии были широко отражены в романе Б. Шинкуба «Рассеченный камень». Невольно вспоминаешь слова французского ученого-путешественника первой половины XIX в. Фредерика Дюбуа де Монперэ, посетившего Кавказ в 1833 г.: «Сколько античной Греции, сколько Греции времен Гомера находим мы среди черкесов... Все то, что я говорил о воспитании мужчин и женщин, женских работах, ... о пище... и т. д. — все ведет нас в античную Грецию...» (26). Эти слова можно полностью отнести и к абхазам, которые вместе с адыгами (черкесами) составляют одну этническую группу.

Другой интересный эпизод из прошлой жизни абхазов описывает грузинский ученый, просветитель и педагог второй половины XIX — начала XX в. К. Мачавариани: «В Абхазии нередко можно было встретить ночью женщину, одетую в черкеску, с башлыком на голове и в полном вооружении, скачущую в сопровождении отборнейших всадников во весь карьер на ретивом коне. Переехать вброд через большую реку, сделать стоверстное расстояние, ограбить, поджечь, взять кого-либо в плен, а в случае надобности и броситься с шашкой на неприятеля, — все это казалось для подобной женщины делом обыкновенным» (27). Естественно, такая женщина воспитывалась в духе спартанцев.

Роман начинается с рождения Камачич, и сразу же возникает ощущение, что автор предлагает необычную историю жизни необычной героини. И неслучайно ей дали имя «Камачич» — оно одинаково подходит как мужчине, так и женщине. По словам одного из персонажей, «Имя Камачич созвучно с названием крепкого абхазского вина “Качич”». (С. 9). (Оно изготавливается из сорта темно-синего винограда “акачич”.) Любопытно, что подобное вино обычно называется «мужским вином», ибо, как правило, из акачич получаются крепкие, иногда шипучие (зависит от технологии) вина.

Отец ребенка Алиас, его близкие ожидали рождения сына — будущего продолжателя рода, тем более что он был единственным. Однако родилась дочь, о которой поспешили сказать: «Увидите, эта девочка станет прекрасной девушкой. И достойные мужчины будут завидовать ей, она не будет уступать им и в мужских делах». (С. 10).

Д. Гулиа мог обойтись без описания рождения Камачич, однако, как свидетельствует роман, его влекло к этнографии, он стремился к созданию этнографического портрета народа. Этим обусловлено и расширение сюжетной линии дополнительными рассказами о различных обычаях и обрядах, хотя было очевидно, что они с трудом вписываются в художественную структуру произ-

129

ведения, замедляя движение сюжета. (Например, главы-рассказы «Приезд Нахарбея Чачба», «Игра в мяч», «Поминки Озбака» и др.)

Первые три главы-рассказы («Рождение человека», «Сын или дочь?», «Пусть ребенка зовут Камачич!») повествуют не только о рождении ребенка, но и об обычаях, связанных с ним. Действие происходит весной; именно весной, когда обновляется природа, появляется на свет новый человек. Кто он? — Сын или дочь? — этот вопрос особо волнует родителей, близких родственников, представителей рода, фамилии. Кто-то может подумать: «Да какая разница: сын или дочь, все равны перед Богом. Главное же — родился человек, здоровый и невредимый». Дело в том, что в рамках всего этноса это, возможно, особого значения не имеет. Но для патриархальной семьи, рода оно имеет огромное значение. Писатель, кажется, больше всего придерживается патриархальных взглядов, хотя симпатизирует тем персонажам, которые считают, что дочь иногда может заменить сына. Да, она действительно может стать мужественной, ловкой, может отлично владеть оружием, постоять за себя и честь семьи и т. д. Вместе с тем, патриархально-родовой «культ» сына, до сих пор занимающий особое место в жизни горских народов Кавказа и многих народов мира, давно сформировался как традиция, хотя в древности, по всей видимости, существовал культ женщины (об этом свидетельствует фольклорный образ всемогущей матери нартов Сатаней-гуаша, владеющей сверхъестественной силой, этимология терминов Ан, Анцва /Анцәа/, о которой скажем в соответствующей главе). Дело в том, что по абхазским традициям сын — важнейший представитель семьи, и шире — фамилии, рода, ибо продолжение рода идет по мужской линии; сын — носитель родовой фамилии; он не имеет права жениться на девушке своего рода, и даже на дальней родственнице — представительнице другой фамилии. Кровосмешение никогда не допускалось, нарушителя данной нормы — неотъемлемой части Апсуара, могли наказать, изгнать из рода. Исключения из правил не могло быть. Впрочем, это касалось и женщин.

О девушке в народе часто говорят: «Она принадлежит чужим» («Уи усгьы атәымуаа дыртәуп»), т. е. она становилась хранителем очага (не продолжателем рода, конечно) другой фамилии. В народе также говорят: «У кого нет сына, у того когда-нибудь двери (дома) закроются навсегда» («Ԥа дызмам знымзар-зны ишә ак’уеит»). «Двери закроются» означает, что история фамилии в той или иной семье завершится на том человеке, которому не повезло с сыном, тем более, если он был единственным в семье. Когда он умрет, о нем скажут: «Уи зынӡа дыԥсьҵәҟьеит» (буквально: «Он совсем умер»). Выражение многозначное, оно говорит о том, что у него не осталось наследника — продолжателя рода. Таких выражений и поговорок, раскрывающих суть этнофактов, особенности национального мировосприятия, этикета Апсуара, в абхазском языке встречается немало. Их иногда использует и Д. Гулиа. Вот почему при рождении сына (а не дочери) принято было стрелять (однако трудно сказать, как эта процедура

130

проходила до появления огнестрельного оружия на Кавказе). Заметим, что могли стрелять и после смерти мужчины (именно мужчины) во время похорон. Видимо, это также связано с тем, что мужчине, как правило, отводилась роль главы семьи, защитника очага, рода, общества, страны и т. д. Такое отношение к мужчине никак не унижало женщину-мать, хранительницу очага; иногда бывали случаи, когда в трагических ситуациях (в частности, во время войны) женщина становилась рядом с мужчиной, не уступая ему в мужестве и храбрости.

Теперь более или менее становится ясным, почему Д. Гулиа заострил внимание на описании рождения ребенка. Он часто констатирует этнофакт, показывает реально существующий обычай, порою не объясняя его смысла и не давая оценки с точки зрения его полезности и неполезности для развития национальной культуры и этики. Вероятно, он и не ставил такой задачи, это проблема чистой этнографии, научного исследования. Вместе с тем автор пытается все же мягко воздействовать на стереотипы национального мышления, этносознания. Он разыгрывает эпизод рождения Камачич так, что близкий родственник-однофамилец Алиаса — отца ребенка Торкан, недопоняв слова соседки Селхи (ему показалось, что она известила о рождении сына), выстрелил из ружья, сказав: пусть растет наш род». Произвел выстрел в честь рождения «сына» и брат Торкана Куаблух. Заставили выстрелить и Алиаса, который тоже думал, что у него родился сын, хотя по этическим соображениям, как-то непринято было, чтобы по такому случаю стрелял родной отец. Обычно стрелял брат, дядя, или другие близкие семье мужчины (именно мужчины).

«— Вы выстрелили, и меня заставили стрелять, но, ведь, мы толком еще не знаем, кто родился: сын или дочь, — произнес Алиас вполголоса, чтобы Щарифа (мать Торкана. — В. Б.) не слышала (28).

Однако Щарифа все же услышала его слова и сказала:

— О чем ты говоришь, Алиас? Что плохого, что выстрелил, если даже родилась дочь. Разве не слышал поговорку: «Хорошая дочь стоит двух несносных сыновей». И это правда. Наши предки многое понимали, однако в этом деле ничего путного не предложили: родится сын — стреляли, родится дочь — нет. Зачем так?

Торкан, в свою очередь, продолжил:

— Это правда. Я слышал от отца, что в старину стреляли по разным случаям: когда рождался сын, когда он женится и когда умрет. Совсем недавно перестали стрелять во время похорон. Давайте вместо этого отмененного обычая учредим другой: производить выстрел и во время рождения дочери, ведь она тоже человек. Как сказала Щарифа (29), чем хуже хорошая дочь от сына?

Присутствовавшие начали подшучивать и смеяться. Алиас, постыдившись, не произнес ни слова. Он стоял молча, прислушиваясь, и строгал какую-то палку». (С. 7).

Идя на некоторое нарушение обычая, Д. Гулиа дает ему оценку и выражает свое к нему отношение. Автор берет исключительную ситуацию: Есма (мать

131

Камачич) долгое время не могла иметь детей. Естественно, рождение живого, здорового ребенка было величайшей радостью для родителей, родственников и односельчан, поэтому соседи и стреляли в его честь.

Камачич оправдывает ожидания ближайшего окружения, она растет прекрасной девушкой, с мужской закалкой, что не совсем противоречит абхазской действительности. Это подтверждают фольклорные памятники, которые безусловно оказали сильное эстетическое воздействие на писателя. Впрочем, об этом скажем отдельно.

Заметим, что Гулиа словно заранее предопределяет судьбу героини, во всяком случае высказывает опасение за ее будущее. Камачич едва исполнилось два или три месяца, а автор пишет о ней, уже используя емкую поговорку: «Ребенок уже достаточно подрос... Все с ней играли... Некоторые женщины поговаривают: “ребенок, которому не суждено дожить до старости, не помещается в люльке (т. е. пытается развязать себе руки, вырваться) (Ахуҷы инамӡаша агара дак’уам (30) )”. Девочка стала слишком хорошей, прекрасной; как бы что-нибудь ужасное не произошло с ней в будущем». (С. 28). А через год, когда отмечали день рождения Камачич, участники пиршества (родственники и сельчане) с удивлением говорили о девочке, ее необычном имени «Камачич» и т.д.; никто не сомневался в том, что Камачич станет красавицей, лучшей из лучших среди женщин, возможно, лучшей (в физическом смысле) и среди мужчин.

Думается, что Д. Гулиа как раз в данной части романа мог вполне раскрыть суть обряда, связанного с молением (аныҳәагатә) за ребенка, которое сопровождается пиршеством с участием ближайших родственников. Этот обычай до сих пор сохраняется в абхазских селах. К сожалению, писатель решил обойти этот вопрос. А кампания в честь дня рождения Камачич превратилась в обычное пиршество.

Далее мы видим Камачич, которая, как единственный ребенок в семье, выполняет и мужские работы, помогает матери по хозяйству во время отсутствия отца Алиаса, которого несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Она играет с мальчишками, прекрасно ездит на коне, в джигитовке ей равных нет, метко стреляет, в «горячих» национальных танцах может сменить нескольких партнеров, любит носить мужскую одежду (черкеску, башлык и т. д.). Ее часто называют «ахаҵамԥҳәыс» (дословно: «и мужчина, и женщина»). Кроме того, она одаренная, могла бы получить хорошее образование, однако, как ни старался Алиас, ее не приняли в Сухумскую школу, где оказалось, что у детей крестьян мало шансов поступить в прогимназию. Главы романа «Камачич решили отдать в школу», «Поездка в Сухум», «Оказывается, некрещеных в школу не принимают», «Оказывается, у невенчанных в церкви родителей дети считаются незаконнорожденными», «И снова в Сухум» написаны под явным влиянием биографии самого Д. Гулиа, который также испытал унижения во время поступления в Сухумскую горскую школу. Свою «школьную историю» Д. Гулиа впоследствии

132

отразил в «Воспоминаниях» (31), рассказе «Как я поступил в школу» (32). Разница лишь в том, что Д. Гулиа поступил в школу, а Камачич так и не получила школьного образования.

Камачич повзрослела, ее стали замечать не только крестьянские парни, но и сыновья князей и дворян. Мнение о Камачич, ее героизированный образ раскрывается в речах не только неперсонифицированного повествователя, но и персонажей, относящихся к различным слоям общества. Их высказывания о ее достоинствах, характере совпадают. И даже князья и дворяне высочайшего мнения о ней. Примечателен диалог князей во время пасхального праздника в поместье князя Нахарбея Чачба.

«— Если бы эта девица была хотя бы дочерью самого последнего (бедного) дворянина, ... я с радостью женил бы моего сына на ней. К сожалению, она дочь простого крестьянина, — сказал Иуана.

— Ты говоришь о дочери Алиаса? — спросил Хабуг.

— Именно о ней.

— Да, она прекрасна! И слишком молода, ей, видимо, не более 16-17 лет, но она славится по всей абжуйской Абхазии (Восточная часть Абхазии от Сухуми до Ингура. — В. Б.), мало кто ее не знает! Княжеские и дворянские сыновья не рискуют делать ей предложение (хотя очень желают) из-за того, что она дочь крестьянина. А крестьянские парни, в свою очередь, не решаются на это. Кроме того, она владеет русской грамотой, очень одаренная девушка, — сказал Хабуг.

— Уважаемый Хабуг, эта девица, о которой вы говорите, очень боевая и храбрая: она может выбить из седла весьма достойных парней, а в стрельбе ей равных нет, она без промаха сбивает мишень, — сказал один из молодых князей, слушавший разговор старших». (С. 117—118). И никакая девушка княжеского или дворянского происхождения не могла сравниться с ней.

Ситуация, сложившаяся с Камачич (имея в виду и стремление дворянина Татластана любым путем завладеть ею), беспокоила родителей девушки и близких. Чтобы избежать осложнений, оградить Камачич от опасных притязаний Татластана и возможного позора, родители решили поскорее выдать ее за какого-нибудь крестьянина (именно, за какого-нибудь). Выбор пал на Алхаса, сына Чалиа Дзыкура. В начале разговор об этом завела Рафида, соседка и родственница Алиаса. Только странно одно: Камачич, вероятно, знает Алхаса, но между ними нет никаких любовно-романтических отношений, и даже намека на них. Хотя Рафида утверждает, что Камачич как-то хвалила Алхаса и отмечала, что он видный парень, хороший наездник, владеет ораторским искусством, и в двух-трех селениях лучше его нет. (С. 127). Довольно странное рассуждение для героини — одаренной девушки. В таком случае Камачич не могла не знать и о других чертах Алхаса, о которых говорит та же Рафида Есме — матери Камачич: «Он совсем молодой, ему не более 25—28 лет. Но боевой; он будет всегда рядом и в хорошем, и в плохом. И внешне выглядит хорошо. У него замечательные родители, к тому же состоятельные. Парень очень способный. В воровстве и грабе-

133

жах ему равных нет, поэтому князья и дворяне жалеют его, и постоянно берут его с собой (куда бы они не пошли)... Он прекрасный джигит... Правда, Камачич есть Камачич, но и он смел, ловок и храбр. Когда все заняты грабежами, когда люди жалуются на воров, без конца обкрадывающих их, ты когда-нибудь слышала, что у его отца увели корову или лошадь. Воры никогда не посещают дом Дзыкура с целью грабежа... Поэтому всяк старается сблизиться с ним». (С. 122— 123). Конечно, в старину было время, когда воровство (речь идет главным образом об уводе коней, скота) считалось героическим поступком; это, безусловно, не означало, что весь народ одобрял подобные преступления. Алхас напоминает нам главного героя рассказа того же Д. Гулиа «Под чужим небом» Елкана, который погибает из-за подобных «героических поступков» и благодаря князю Алдызу.

В романе (если говорить о его художественной стороне) слабо развита сюжетная линия «Камачич — Алхас». Никак не раскрыт и образ Алхаса, о котором читатель что-то узнает только из уст других персонажей.

Изначально судьбу Камачич решают без ее участия, хотя потом героиню ставят в известность и она, обдумав предложение в течение короткого времени, дает согласие.

Вызывает интерес весьма эмоциональное рассуждение В. Ацнариа (Цвинариа), автора одной из лучших статей о романе Д. Гулиа. Литературовед считает, что писатель в романе смог показать мужество, смекалку, красоту и другие идеальные черты Камачич; ей все это изначально пожелали близкие, но «они забыли пожелать ей самого главного — счастья... Если бы счастье раздавали, кто, как не Камачич, его заслуживала! Однако она оказалась обделена счастьем. Ее судьба не сложилась не из-за того, что она вышла замуж за Татластана. Допустим, Татластан оставил ее в покое и Алхас женился на ней. Была бы она счастлива? Разве удачное замужество сделало бы жизнь Камачич полнокровной? Вряд ли! Она, природно одаренная, была рождена для большего счастья (если это слово понимать не в примитивном, а в широком плане), его не мoг дать и Алхас. Когда думаем о Камачич, мы прежде всего во главу угла ставим ее мужественный характер (ахаҵамԥҳәыс), мы как-то забываем, что она женщина» (33). Разделяя волнения В. Ацнариа, повторим нашу мысль: Д. Гулиа не меньше переживал за судьбу своей героини, но свою задачу он видел в создании этнографического портрета народа конца XIX — начала XX в., отражении реальной картины времени. Поэтому писатель избегал романтизации образа Камачич и ее судьбы. Как очевидец событий той эпохи, Гулиа черпал материал из самой жизни, привлекал богатейшие традиции национального фольклора, но не с целью простого придания роману национального колорита, а хорошей индивидуальной оркестровке. (Подобное легкое обращение с памятниками устно-поэтического творчества народа мы уже видели в произведениях о коллективизации сельского хозяйства: рассказ М. Ахашба «Алло», повести В. Агрба «Рождение колхоза “Вперед”», С. Чанба «Сейдык» и др.)

134

В той исторической ситуации Камачич не могла получить полноценного духовного развития; у нее не было выбора. По словам В. Ацнариа, «ее физическое развитие явно опережало духовное. Иначе не могло быть в той действительности, которая не давала ей возможность самой решить собственную судьбу» (34). Ацнариа характеризует ту эпоху, как «темное время», насыщенное социальными противоречиями и невежественным, отсталым патриархальным сознанием; и «для этого патриархального сознания голос женщины ничего не значил» (35). Она бесправна, а диктат родителей — матери и отца — силен. Глупо было бы доказывать, что в тот период народу жилось прекрасно, без проблем. Да и вообще в мировой истории неизвестны идеальные общества, в которых царили бы добро, любовь, равенство, социальная справедливость. Если же говорить о положении женщины вообще, то тут тоже возникает масса вопросов. Нет спора, в XX веке женщина-горянка получила широкий доступ к образованию, духовному развитию; а в прошлом считалось, что ей необязательно учиться. Если заглянуть, скажем, в историю литературы и культуры народов Северного Кавказа и Абхазии до 20-х гг. XX в., то очень редко встречаются имена горянок-просветителей, ученых, писательниц и других деятелей культуры. В основном одни мужчины. Однако с «эмансипацией женщины», как принято было говорить, исчезли какие-то таинства, и даже ценные национальные обычаи и традиции, которые способствовали гармонизации семейных отношений, отношений между мужчинами и женщинами, возрастными группами людей, матерью и ребенком и т. д. Следовательно, несправедливо огульно охаивать патриархальное сознание — неотъемлемую часть этнического, национального самосознания, которым пропитана и художественная литература; характеризовать его только с негативной стороны. Оно и сегодня не исчезло, как не исчезло и мифологическое мышление, слившееся с современными художественными представлениями. Именно этот синтез сознаний рождает национально-самобытные, оригинальные, художественно значимые произведения литературы и искусства. Трудно также оспорить тот факт, что благодаря патриархальному сознанию были созданы величайшие памятники культуры, фольклора, сформировалась национальная этика Апсуара, до сих пор играющая важнейшую роль в жизни народа, хотя современнее социально-экономические, политические, цивилизационные процессы и научно-технический прогресс оказывают пагубное влияние на него. Именно благодаря патриархальному сознанию человек был тесно связан с природой, он относился к ней как к матери, сохранял гармонию с ней. Словом, масштабная трансформация патриархального сознания в сторону его «индустриализации» может привести к его полному исчезновению.

Д. Гулиа по мере возможностей через образы Камачич и других персонажей раскрывает особенности «творений» патриархального сознания. Конечно же, Камачич дитя эпохи. Она не может игнорировать существовавшие в обществе правила жизни и быта. Что бы ни говорили литературные критики, она

135

все же имеет определенную свободу. Вряд ли исторические и этнографические материалы подтвердят «ужасное», «унизительное», «угнетенное» положение абхазской женщины в прошлом. Если Камачич следует неписаным законам Апсуара, национальной этики, своим поведением демонстрируя лучшие черты абхазской женщины, значит ли это, что она несвободна как личность и ее индивидуальное «Я» приглушено? Вряд ли, так как Камачич, как и любая другая представительница народа, не может представить себя вне этнического; ее собственное «Я» тесно связано с ним, даже если эта связь сохраняется только на уровне подсознательного, иногда не проявляя себя открыто. В таком случае этика не может подавлять собственное «Я» Камачич, ибо оно («Я») живет в ней (этике), и, наоборот, этика сохраняется, живет в индивидуальном «Я».

Трагически завершилась история несостоявшейся свадьбы Алхаса и Камачич. Алхаса посадили в тюрьму, его ложно обвинили в воровстве; в тюрьме он и умер. Родители и родственники предполагают, что арест Алхаса организован его «конкурентом» Татластаном, который подобным образом мстил Камачич и, главное, не дал ей возможности выйти замуж за другого. Он еще питал надежду, что она «добровольно» придет к нему. Несмотря на то что автор как бы «просит» сжалиться над Алхасом, он (Алхас) все же когда-нибудь оказался бы за решеткой, и, видимо, если остался бы жив, был бы сослан в Сибирь как Елкан из рассказа Д. Гулиа «Под чужим небом».

О слабости сюжетной линии «Камачич — Алхас» уже говорилось. Но Д. Гулиа использовал ее для описания одного любопытного обычая, который не дошел до наших дней, он даже не встречается в этнографической литературе. Это еще раз подтверждает, насколько пристальное внимание обращал писатель на уникальный этнографический материал, иногда жертвуя художественностью произведения.

Камачич и Алхас были помолвлены. Об этом знал узкий круг людей, которые участвовали в скороспешном сватовстве. Они решили не разглашать тайну до свадьбы, ибо опасались Татластана, который мог помешать этому. Неожиданно Алхас умирает, что делать? Вопрос волнует две семьи — Алиаса Цугба и Дзыкура Чалиа.

Ситуация исключительная и очень редко встречающаяся. Решение проблемы требует очень тонкого подхода, ибо она больше этического, нравственного плана. Сохраняя своих героев (особенно же Камачич) в рамках традиционной этики, Д. Гулиа не унизил, а возвысил их.

«Вечером того же дня, когда привезли гроб с телом Алхаса домой, Цугбовцы — Алиас, Торкан, Мац и другие — послали к отцу Алхаса Дзыкуру человека со словами (по этическим соображениям они сами, как близкие Камачич, не могли пойти к Дзыкуру):

— Как нам поступить: оставить помолвку Алхаса и Камачич в тайне или объявить об этом всем?

136

А Дзыкур передал им следующее:

— Здесь тайны нет, народ уже знает об этом. Мы остались без сына (видимо, он был единственным. — В. Б.), ...но после него с надеждой смотрим на нее (Камачич), не отдаляйте ее от нас». (С. 147).

И когда стемнело, однофамильцы Алиаса, близкие родственники, пойдя на похороны, взяли с собой и Камачич. И всем стало известно, что Камачич была помолвлена с Алхасом. «С этого дня Камачич, как помолвленная девушка, должна была вести себя в соответствии с обычаями (Апсуара)» (36). Даже после похорон Камачич в качестве невесты находилась в доме Чалиевцев в течение сорока дней. И с тех пор Чалиевцы и Цугбовцы стали общаться как родственники. А когда Камачич через сорок дней возвращалась домой, Дзыкур купил ей в подарок дорогую одежду.

События, связанные с помолвкой Камачич и смертью Алхаса, произошли быстро и во время отсутствия русского социалиста-революционера Ивана (он некоторое время жил в доме Алиаса, который относился к нему как к родному брату) и его единомышленника Левана (видимо, грузина, к которому также Алиас и односельчане относились благосклонно). Примечателен вопрос Ивана к Алиасу: «Почему вы держите Камачич в семье Чалиевцев как вдову, при жизни он (Алхас. — В. Б.) не успел жениться, а что, после его смерти надо было отвести ее (Камачич. — В. Б.) в дом жениха? Какая в этом необходимость?» (С. 148).

Это — свидетельство двух совершенно разных мировосприятий, пониманий этики. Иван, конечно, не мог знать местные национальные обычаи, хотя человек, который вроде бы пропагандирует те или иные социально-политические идеи (в данном случае социалистические), должен изучать, знать особенности региона и обычаи народа. Алиас на вопрос Ивана ответил: «Когда мы оказались в такой ситуации, мы не могли поступить иначе. У нас, абхазов, есть обычай, согласно которому Камачич (после смерти Алхаса. — В. Б.) около сорока дней должна была находиться в доме жениха». (С. 148). Обычай отражает высокую нравственность и глубокое уважение к семье, потерявшей сына. Вместе с тем, Алиас говорит, что, кроме обычая, их заставили пойти на это скрытые преследования Татластана. Они надеялись, что, возможно, после «вдовства» Камачич он отстанет от нее.

Однако Татластан был упрям, он добивался руки Камачич нечеловеческим путем, так считали близкие героини. Воры и грабители не давали покоя Цугбовцам и Чалиевцам. Не было семьи, у которой не увели бы двух или трех голов скота. Многие подозревали Татластана, хотя он сам не участвовал в воровстве. В результате представители двух фамилий собрались у Торкана для обсуждения создавшегося положения. Были прекрасные выступления, с точки зрения ораторского искусства. Особенно привлекают внимание эпизоды, связанные с Камачич. Алиас говорит о том, как Камачич в честь своего дня рождения организовала кампанию (отмечать день рождения научил Иван, а абхазы в старину, вплоть до 20-30-х гг. XX в., никогда не справляли эту дату). За сто-

137

лом она подняла стакан (37), поблагодарила всех, выпивших за нее, и неожиданно произнесла удручающую речь: «С малых лет от всех наших близких я слышала одно: “Она и женщина, и мужчина; будет счастлив тот, за кого замуж выйдет, ее ждет большое счастье”. Но ни того, ни другого не произошло: счастья у меня не оказалось, и в мужестве я не отличилась (ахаҵарагьы сара исызныҟумгеит), и как женщина ничего не достигла (аҳәсақуа рахьгьы сара схьысҳахеит, акгьы сызмырҽеит). Кроме того, я чувствую себя виновной во всем, что с нами происходит (она имеет в виду грабежи и воровство. — В. Б.). Поэтому особо не радуйтесь, если у меня что-то “хорошее” получится (бзиарак сақушәаргьы, уи дуӡӡак шәамеигурӷьан); и если со мной что-то ужасное приключится (цәгьара сақушәаргьы), не переживайте за меня, я сама разберусь в том, в чем виновата (сара исхароу аус сара ахы асҭап)». (С. 160). Здесь же Мац приводит слова Камачич, высказанные ею его жене Рафиде. Героиня выразила уверенность, что Татластан является причиной грабежей. Камачич открыто сказала, что он предлагал выйти за него замуж, но она отказалась, понимая, что они не пара и оба принадлежат к различным сословиям. «Сейчас я похожа на вдову, — говорила она. — Думала, раз я связала уже свое имя с другим, Чалиа (Алхасом), он отстанет от меня. Но, к сожалению, этого не произошло. Теперь я не должна жалеть себя, ибо из-за меня будут страдать мои близкие, братья (однофамильцы. — В. Б.)». (С. 160).

Цугбовцы и Чалиевцы на собрании ничего не решили, и единственный человек, который нашел выход из создавшегося положения — это Камачич. Она фактически тем самым жертвует своим будущим, счастьем. Ими, оказывается, она жертвовала и тогда, когда дала согласие на брак с Алхасом. В итоге, вопреки своему желанию, она выходит замуж за Татластана. Камачич многое взвесила, она прежде всего думала о своих родителях, близких, об их авторитете; не хотела «втоптать их имя в грязь» (рыхьӡ ахәынҵәа илалкуаҳар лҭахымызт), опозорить фамилию. При этом было важно «сохранить свое лицо» и соблюсти необходимые нормы Апсуара. И самое главное: не сама героиня проявляла инициативу, а он добивался ее руки. Кроме того, они не один раз встречались, хотя и случайно, и при каждой встрече Татластан говорил одно и то же: предлагал выйти за него замуж. Автор не описывает эти встречи, читатель узнает о них через Камачич, которая часто раскрывает свои секреты Рафиде. И одна из самых любопытных встреч состоялась после собрания представителей Цугбовцев и Чалиевцев. Она не могла быть случайной, ибо Татластан постоянно искал встреч с Камачич. Очевидно, что он сильно влюблен в героиню, хотя автор-повествователь открыто не говорит об этом. Права Татластана любить не признает и критика, которая представляла его как злодея и «классового врага». В абхазской действительности бывали случаи брака дворянина или князя с крестьянской девушкой. Одна из жен даже владетельного князя Келешбея Чачба (о нем мы говорили при анализе повести Г. Гулиа «Чернь гости») была крестьянкой.

138

139

Камачич рассказывала Рафиде: «...Я возвращалась от Адки (сестра матери Камачич). По пути встречается он (Татластан). (Оба были на конях. — В. Б.) Немного пошутив, предложил посостязаться в джигитовке (лошади направляются друг на друга и сталкиваются, при этом надо удержаться в седле. — В. Б.). Я не имела никакого желания, но он вынудил... Два-три раза столкнулись, он похвалил меня... Затем говорит: “Почему же ты не выходишь за меня замуж, почему избегаешь меня?..” Я и сказала: С какой стати я должна за тебя выходить, и как ты можешь на мне, крестьянской девушке, жениться. Вообще, а когда ты делал мне предложение и когда, я говорила, что отказываюсь выйти за тебя замуж? Такого разговора, насколько помню, не было. Кроме того, ты должен знать, что я вдова... А он в ответ: “Я не первый раз слышу подобные слова, ... лучше выйди за меня; если я даже раньше не делал тебе предложения, то делаю его сегодня... Дай мне слово (согласие)”. А как же я могу дать согласие?.. Ты из-за этого сделал так, чтобы я овдовела, а моих братьев грабили воры? — сказала я. “А тебя, оказывается, многое беспокоит, а я не знал”, — обиделся он. Затем добавил: “Видимо, кто-то тебе солгал, я непричастен в этих делах. Не только вас коснулись грабежи, они распространены везде”». (С. 168-169). Камачич поведала Рафиде, что она еще раз столкнулась с Татластаном и не хочет оказаться на месте дочери Джаныма, которую изнасиловал некий Аслан; такого позора она не вынесет. Тогда Камачич спросила Татластана: «Если я выйду за тебя замуж, вероятно, ваши княгини и дворянки мне места не дадут, и тебя тоже будут упрекать князья и дворяне [за то что женился на крестьянке]». А Татластан ответил: «Я знаю, о чем они будут говорить, пусть говорят что хотят, это меня не касается. У меня своя голова на плечах. Но ты выходи за меня». «Мне нужно подумать, однако не забудь свои слова», — предупредила она Татластана.

Мы мало знаем о Татластане. И если что-то узнаем, то только из слов других персонажей, у которых превалирует негативная оценка героя. Видимо, автор не счел нужным шире показать его характер, хотя следовало бы. Известно лишь, что он дворянин, упрям, наверняка удалой парень, но скандальный и сложный человек. Поэтому видеть в его дворянском происхождении главную причину всех бед Камачич и ее близких, с моей точки зрения, было бы неправильно; причина больше кроется в характере самого Татластана. И трудно ответить однозначно на вопрос: был ли Татластан искренен с Камачич во время последних (предбрачных) встреч? Во всяком случае, это после них Камачич решилась выйти замуж за Татластана. Отсюда вытекают и другие вопросы: насколько Камачич ненавидит Татластана, что могла все-таки согласиться на его предложение? Неужели в Абхазии в старину князья и дворяне могли обращаться с крестьянами как с крепостными, имели полное право решать их судьбу по своему усмотрению (как, скажем, в крепостной России)? В абхазском обществе не существовало крепостного права, но были рабы, в основном из пленных, которых хозяин должен был нормально содержать (кормить, одевать и т. д.). Крестьяне также имели право владеть рабами и землей. Об этом свидетельствует, например,

140

русский офицер Ф. Ф. Торнау, собиравший исторические, географические и этнографические материалы об абхазах, черкесах и других горцах Северо-Западного Кавказа в 30-х гг. XIX в. Он отмечал, что в Абхазии не существует смертной казни, не используют телесного наказания, все спорные вопросы часто решаются третейским «судом по обычаю» (38). А говоря об отношениях родителей и детей, он писал: «Власть родителей неограниченна» (39), а если дело касалось девушки, то, несмотря на диктат родителей, она в определенной степени была вольна в своих решениях и ее без ее согласия не выдавали замуж. Кроме того, национальная этика Апсуара одинаково распространялась на все слои общества, будь то князь, дворянин или крестьянин. Этика допускала и месть; могли отомститъ за убийство отца, матери, брата, сестры, близкого, за опороченную честь девушки, сестры...

Татластан и не помышлял о насилии над Камачич и даже об умыкании героини вопреки ее воле, которое нередко встречалось в реальной жизни (40). Нет сомнения, что при желании и то, и другое сделать он мог. Возможно, он понимал последствия таких действий (Камачич сама никогда не простила бы ему этого), или его «дворянская гордость» не позволяла похитить крестьянами» девушку, или же он, воспитанный в духе того же Апсуара, соблюдал правилa приличия и не хотел оскорбить, навредить Камачич, которую он, думается, все же любил.

После замужества Камачич, сельчане (в том числе и близкие героини) начали обсуждать это событие. Естественно, активизируется диалог, который для Гулиа является важным средством раскрытия характера. Именно через него мы еще многое узнаем о Камачич, об отношении сельчан к тем или иным явлениям жизни. Часто диалог подтверждает авторскую позицию по отношению к Камачич. В таких случаях писатель увеличивает количество персонажей (персонифицированных и неперсонифицированных) — участников диалога, дабы отразить «общественное мнение», которое частично социологизировано. И как же эти люди воспринимают героиню и ее действия?

Мац сказал: «... Как мы слышим, Камачич не вышла бы за Татластана из-за страха. Она не из пугливых... Она сперва обдумала все... Камачич решилась на это, так как хотела, хотя бы на какое-то время, остановить грабителей и воров. Если же Татластан будет плохо обращаться с ней, то она не простит [отомстит], и об этом как-то говорила ему. Камачич и в знании не отстает... В случае ухудшения ее положения она для них (семьи Татластана. — В. Б.) превратится в огонь...». (С. 170). «Давайте будем вести себя так, как она повелела...». (С. 170).

А когда до Торкана и Дзыкура дошла весть о замужестве Камачич, они кратко отметили: «Эта девушка нас всех спасет или погубит». (С. 170).

Некоторые сельчане говорили; «Как дворянин смог жениться на крестьянке, пусть даже прекрасной?!» Другие подчеркнули: «Он тоже парень не промах (иаргьы иара иоуп...), но и она подобна огню (энергична), никому не уступит (аха ларгьы мцабзк лоуп, уи иаҵахо лакуӡам). Среди жен братьев она лучше всех.

141

Если к ней будут пренебрежительно относиться, то и она тем же и ответит». (С. 170). «Разве из этого что-нибудь хорошее получится? — крикнули иные». Третьи ответили: «Если ничего хорошего для нее не будет, ему тоже несдобровать. ...Она способна и на крайние меры, способна уйти в абреки (41)». (С. 170).

Диалог завершается авторским голосом, который продолжает объективное повествование: «Все как-то по-разному рассуждали, но Алиас и его семья со страхом ждали, чем все это закончится...». (С. 170).

Между тем, подобные речи героев и самого автора-повествователя, а также действия героини иногда формируют противоречивое отношение к образу Камачич. Создается впечатление, что весь груз ответственности за судьбу и честь семьи, рода, родственников и т. д. лежит на ее плечах, он давит на нее, хотя она и выдерживает. И странно выглядят те (близкие Камачич), которые как бы пассивно молчат, «скрываются за спиной героини». А где же они воспитывались, росли? Не в той ли тоже среде, что и Камачич?.. Разве национальные традиции, этика их не касаются?..

Автор местами так увлекается эпической героизацией образа, что Камачич в своих действиях незаметно вступает в конфликт с этическими нормами. По справедливому замечанию В. Ацнариа, «автор не смог соблюсти пропорции между женственностью и мужеством (ахаҵамԥҳәысра)... У Камачич слишком превалирует мужской характер... Такого культа мужества (женщины. — В. Б.), отраженного в романе [Д. Гулиа], трудно найти в тогдашней абхазской литературе» (42). И далее добавляет: «Читателя удивляет... пассивность ее близких родственников, братьев-однофамильцев Цугбовцев, которые никогда и ни перед кем (и даже перед князьями и дворянами) не унижались, не вставали на колени... Насколько Камачич, словно лучи солнца, выделяется, настолько униженными оказываются мужчины, окружающие ее» (43). Отсюда и неизбежная «заданность образа Камачич» (44), в котором не видны какие-либо духовные перемены.

Процедура женитьбы Татластана происходила в рамках обычая. Он привез Камачич не в собственный, родительский дом, а в дом воспитателей (абаӡӡеи анаӡӡеи) (45), они вероятнее всего крестьянского происхождения (или из мелких дворян /типа “акуаҵа аамсҭа”/; к сожалению, эту деталь Д. Гулиа не уточняет) Там сыграли маленькую свадьбу с участием соседей и сопровождавших Татластана и Камачич людей. Аталыки (воспитатели) вообще хотели организовать для своего воспитанника большую свадьбу с приглашением всех родственников, сельчан и других гостей (как правило, более 400-500 человек). Однако Татластан запретил, хотя такую свадьбу обычно проводили не только князья и дворяне, н и крестьяне; препятствием могли стать неожиданная смерть и похороны близких родственников и даже соседа, а также и другие крайние ситуации. Если девушка выходит замуж легально (аргама), то она выходит из дома родителей (аҩны ддәылҵоит). В таком случае свадьбу (ачара) играют и в доме родителе невесты и, естественно, в доме родителей жениха (именно в родном доме, а не доме родственника или аталыка). В случае с Камачич (она выходит замуж как бы

142

нелегально /маӡала/) автор учел эти нюансы обычая и придал ему смысл. Д. Гулиа прекрасно знал, что если со стороны жениха не было никакой свадьбы или кампании, то это прежде всего отражало неуважение к невесте, ее родителям и фамилии. Девушка и ее родственники могли быть оскорблены и при случае могли упрекнуть жениха и его близких. Писатель взял из обычая нечто допустимое среднее. Чтобы не было лишних разговоров, сторона Татластана все же провела кампанию. Однако молодые так и остались жить у воспитателей. Жаль, что в романе ничего не сказано о родителях Татластана, мнение которых небезынтересно было бы узнать. Даже фамилия Татластана неизвестна, а это было важно: по ней многое можно было определить.

Родственникам Татластана не понравилось, что он женился на крестьянке, но когда они узнали в невесте Камачич, они успокоились, смирились, а затем даже полюбили ее. Было, конечно, за что любить ее... Хвалили героиню и сельчане. В разговорах подчеркивали, что она могла быть и женой лучшего князя. Кто-то даже говорил: «Я знаю одного известного князя, у него такая жена, которая недостойна и мизинца Камачич... (лнацәкьыс апацәара даԥсаӡам). Дело не в происхождении (роде), а в человеке (человечности)... Она лучше всех княгинь, которых я знаю». (С. 171-172). Даже Камачич признается своей матери Есме: «Не знаю, как дальше сложится, но пока все нормально, меня очень уважают». (С. 173). «Мы тоже внимательно прислушиваемся к разговорам... О тебе говорят только хорошее», — подтвердила Есма. (С. 173). Камачич добавила: «Вы уж так не беспокойтесь... Будет хорошо — лучше и для меня, и для них, плохо — тем хуже и для меня, и для них самих». (С. 173).

В счовах Камачич чувствуется, с одной стороны, разделение «Я» (Камачич) и «Они» (сторона Татластана), с другой — угроза, исходящая от героини. Есма, видимо, права: «Ты и до замужества таким тоном разговаривала...». (С. 173).

Диалог матери и дочери, которая гостила у родных (кстати, с разрешения мужа), на этом не заканчивается, он раскрывает некоторые черты характера Камачич.

Есма, обеспокоенная разговором дочери, сказала:

«— Ты разве сможешь тягаться с князьями и дворянами?..

— Не надо об этом заранее зарекаться. Я то думала, что ты скажешь: “если будут унижать, оскорблять не урони свою честь, отомсти”. А ты ведешь совершенно иной разговор. Но пока все нормально; посмотрим, что дальше будет. Ухудшится ситуация, тогда и поговорим по-другому, — [ответила Камачич].

— Хорошо, как ты скажешь... Все же веди себя хорошо, ... не дерись (бырмеислан), следи за своими словами, не груби и не спорь с ними, словом, не делай так, чтобы тебя ненавидели...

— Я понимаю тебя, мама, знаю, почему ты так говоришь. Но как я уже могу поменять свой характер; если он был хорошим по сей день, таким и останется в будущем, если, конечно, по их вине не испортится. Из-за моего характера никто не может упрекнуть меня, пока что всем нравлюсь». (С. 173).

143

Так или иначе, у Камачич тоже сложный характер. Мы плохо знаем о ее семейной жизни, и если что-то и знаем, то благодаря диалогам и речи автора-повествователя. Очевидно, что недостает психологической обоснованности поведения героини: писатель совершенно не использует внутренний монолог, хотя он раньше как-то обращался к этому важнейшему средству для раскрытия характера Елкана в первом своем рассказе «Под чужим небом» (1919).

В заключительных главах-рассказах «Татластан бросил Камачич» и «Камачич убила Татластана» назревавший конфликт между Камачич и Татластаном достигает кульминационной точки (особенно после гибели ребенка Камачич) и получает трагическую развязку. Именно в этих частях романа четко слышен голос автора-повествователя, в котором преобладает оценочный тон, ярко ощущается его отношение к персонажам, главным образом к Татластану и Камачич. Вместе с тем, благодаря автору-повествователю, события начинают развиваться стремительно, как бы спеша к логическому завершению. В финале нет никаких неожиданностей, он лишний раз подтверждает героико-эпический характер образа Камачич.

Глава «Татластан бросил Камачич» начинается с авторского слова, которое характеризует события и его участников. Автор-повествователь явно на стороне Камачич, он ее ни в чем не винит и защищает, а клеймит Татластана. «Здесь я хочу рассказать о том, как разошлись (реилыҵра) Татластан и Камачич, но в начале своего повествования я озаглавил свой рассказ, используя слово “бросил”, а не “разошлись”, ибо они не стали достойными друг другу мужем и женой. Татластан с чувством высокомерия бросает жену. С тех пор как женился, никто не слышал, чтобы он говорил о своей супруге “моя жена” (“сыԥҳәыс”) (46). Однако она... никогда в людях не говорила о домашних ссорах...». (С. 188).

Писатель, повторяя черты характера главных героев, о которых не раз говорилось в предыдущих частях произведения, усиливает эмоциональный накал, подчеркивает несовместимость психологии, мировосприятия двух категорий людей, представленных в лице Камачич и Татластана, именно двух категорий.., но все-таки не двух «враждебных классов», хотя писатель не скрывает своего стремления к дифференциации двух слоев общества: крестьянства и княжеско-дворянского сословия. Однако и те, и другие — часть народа. Д. Гулиа, думается, об этом не забывал. Такой, как Татластан, может встретиться и среди простого народа, хотя в произведении нет образов «плохих» крестьян. Ни в какой другой главе-рассказе романа автор-повествователь так широко не описывает образ Татластана, как в предпоследней (36-й) «Татластан бросил Камачич». Многое о Татластане становится известным. И его скверный, неуравновешенный, невыносимый характер, в прямом смысле этого слова, является причиной многих бед; встает проблема человечности, нравственности, этики и т. д. В данном случае, мне кажется, дворянское («эксплуататорское») происхождение супруга Камачич отступает на второй план. «В действительности, он (Татластан. — В. Б.)

144

не только со своей женой обходился плохо, но и по отношению к другим (в том числе и к близким родственникам. — В. Б.) вел себя скверно. ...Характер его был ужасным, — говорит автор. — Однако Камачич укрывала [пошлости Татластана] перед его братьями, сестрами, сверстниками... И это не все: он издевательски вел себя и с воспитателями (ианаӡӡеи, иабаӡӡеи)... Но с появлением Камачич в их доме, его характер немного смягчился, стал лучше. Возможно, по этой или другой причине они, и даже соседи, сильно полюбили Камачич.

Сейчас, когда его отношение к Камачич резко ухудшилось и чувствовалось, что это ни к чему хорошему не ведет,.. все они (воспитатели, молочные браться и сестры. — В. Б.) ... забеспокоились, но они не в силах что-либо поделать!..

Родные братья и сестры Татластана (заметим: тоже дворяне. — В. Б.) все слышат, но молчат, не знают, как вести себя в такой ситуации. С одной стороны, они понимают, что их брат больше никогда не женится на такой воспитанной, видной, красивой девушке; с другой — немного не по душе ее крестьянское происхождение... Вместе с тем, они опасаются Камачич...». (С. 188—189). Ибо они знали, что Камачич не только женственна, но и в критической ситуации может повести себя по-мужски, постоять за свою честь и достоинство.

Камачич прекрасно понимала, что совместная жизнь с Татластаном становится все труднее и труднее. Вероятно, она возвратилась бы к родителям без громких скандалов и смирилась бы со своей судьбой (да мало что в жизни бывает...), тем более что она еще молода и красива. Хотя, конечно, в абхазском обществе разведенным женщинам бывало не легко устроить новую счастливую семейную жизнь.

Автор выражает свои симпатии и антипатии к главным героям романа и путем описания развода (реилыҵра). При этом он умело использует обычаи и традиции, связанные с семейно-брачными отношениями. Вопрос не в том, что он подробно описывает те или иные обряды. Д. Гулиа, как писатель-этнограф, хорошо их знал и понимал, что несоблюдение норм национальной этики Апсуара и при разводе часто ведет к осложнению отношений между супругами и фамилиями, родами. С точки зрения национального восприятия, развод (аилыҵра — также этическая проблема. Поэтому он не может сразу состояться по желанию супругов; в нем обязательно участвуют близкие родственники, иногда — и старейшины фамилий. Все зависит от особенностей причин конфликта между мужем и женой и инициатора развода (он или она). Если инициатива исходит от мужа (бросает жену), то он становится главным виновником развала семьи. В таком случае близкие мужа (отец, мать, брат, сестра, родственники), хотя бы ради соблюдения приличия перед стороной невесты (которая особо и не виновна в конфликте), пытаются уладить отношения между супругами, отговорить eго от этой затеи. Положение мужа осложняется, если он изначально умыкнул (похитил) жену вопреки ее воле (в данной ситуации девушка /после похищения/ редко возвращается домой, ибо она /после одних суток, проведенных в доме

145

похитителя/ считается замужней). Но если девушка все же решила возвратиться домой, то ее братья могли преследовать несостоявшегося жениха и отомстить (могли убить), дабы смыть с себя позор. От невыносимой ситуации девушка может уйти от мужа, возвратиться к родителям. Тогда представители (как правило, старшие, почетные мужчины из числа ближайших родственников /но не отец и братья/) стороны мужа едут к ней домой, чтобы уговорить ее возвратиться к мужу (который желает ее возвращения). Если муж упорно настаивает на возвращении жены, то подобное посещение его близкими родителей невесты повторяется несколько раз: ведутся как бы «мирные переговоры». Часто сами родители женщины уговорами пытаются возвратить дочь в дом мужа. Но все зависит от ее решения.

Когда муж бросает жену, то сторона девушки никогда не упрашивает бывшего зятя и его родственников вернуть ее обратно, считая это унизительным занятием; они перестают общаться как родственники, иногда между ними долго сохраняются натянутые отношения. В прошлом такие отношения порой заканчивались местью оскорбленной стороны, которая рождала и месть противоположной стороны. Впрочем, могут встречаться и другие варианты ситуации, которые провоцируют всякого рода конфликты.

Д. Гулиа выбрал один из самых конфликтных вариантов, которому попытался придать и социальную окраску: Татластан бросает Камачич; Камачич еще у Татластана, но ходят слухи, что за него уже засватана дочь какого-то князя Чагу Химур; как только Камачич уйдет, Татластан женится на ней. Писателю показалось, что для еще большего обострения конфликта и оправдания дальнейших действий (мести) Камачич, этого недостаточно. И он вводит в сюжетную линию эпизод с ребенком (одна из самых сильных и напряженных по эмоциональному накалу частей романа). Между Татластаном и Камачич ребенок; ему не более года. Ясно, что ребенку без матери будет трудно, а Татластан не желает оставить его Камачич. Вот последний диалог (их и так немного было в романе) между Татластаном и Камачич.

«...Вечером Камачич с большим трудом усыпила ребенка, немного успокоилась и решила поговорить с Татластаном; ... она просила его не отнимать ребенка...

— Если ты слушала, я уже все сказал и точка. Сообщи своему отцу, он придет и заберет тебя, хотя и сама доберешься домой. Твои высокомерные братья (имеются в виду однофамильцы, у Камачич не было родных братьев. — В. Б.) вместе с Чалиевцами обвиняли меня во всем. Сейчас, думаю, поймут, что я тогда был не при чем (в грабежах. — В. Б.), как не виновен и теперь (видимо, в разводе. — В. Б.).

— Я никак не пойму, о чем ты говоришь; что значат твои слова: “и тогда не был виновен, и теперь не при чем, сейчас они все поймут?” Но тебе лучше было бы не забывать то, что ты сказал мне [перед женитьбой] и мой ответ тогда.

— Какие слова, я не помню, что я говорил тогда. И зачем это вспоминать? Ребенка оставишь моей воспитательнице (санаӡӡеи). А ты возьми какого-нибудь

146

мальчика или мою молочную сестру Мину для сопровождения и возвращайся домой». (С. 192-193). Диалог пока развивается спокойно, но постепенно приобретает острый характер.

«— Я сама знаю дорогу домой, но не могу оставить ребенка. Он без меня не выдержит, разлука с матерью погубит его... Прошу, не заставляй брать грех на душу, и сам не бери... — [сказала Камачич].

— Ребенок не твой, он мой, не забывай об этом!..

— Зачем тебе ребенок, рожденный простой крестьянкой?

— Это не твое дело!